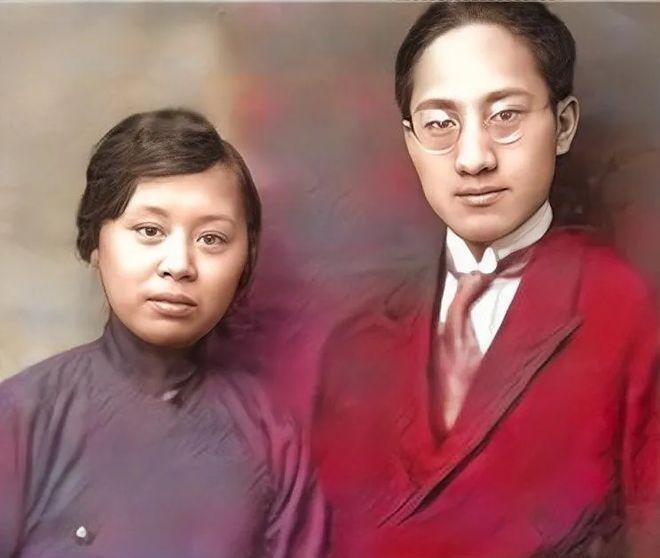

1903年,30岁梁启超和17岁王桂荃行房,两人大汗淋漓,次日梁启超却说:“我提倡一夫一妻制,而你的身份只能是丫鬟,孩子生下来后,母亲仍旧是李蕙仙,你的孩子不能认你作母亲!” 1903年的一个夏夜,广东新会梁宅的庭院里,月光洒在青石板上,映出几分清冷。17岁的王桂荃推开柴房的门,手里端着一碗刚熬好的药汤,脚步轻得几乎听不见。她穿过长廊,走向主屋,屋内传来梁启超低沉的咳嗽声。 药汤刚放下,梁启超却抬起头,目光复杂地看着她,语气带着一丝决绝:“来喜,我提倡一夫一妻制,你我之间,绝无名分。将来孩子生下,母亲只能是蕙仙。”王桂荃低头,双手紧握,指尖微微发白,只是轻声应了句:“我明白,先生。” 这一刻,她藏起了心底的波澜,却不知,这句承诺将她推向一条漫长而坎坷的路。 王桂荃,原名来喜,生于四川广元一个贫苦农家。四岁丧母,父亲续弦后,她被继母视作累赘,辗转卖了十余次,最终落入贵州李朝仪家中。那年她不过六岁,瘦小的身躯在李家后院忙碌,扫地、洗衣,眼神却总带着倔强。 李蕙仙,李朝仪的女儿,瞧见了这个小女孩的坚韧,怜惜地将她留在身边,教她识字、做针线。王桂荃感激涕零,把李蕙仙当作恩人,甘愿做她身旁的小丫鬟。1891年,李蕙仙嫁给年仅18岁的梁启超,王桂荃作为陪嫁,跟随来到梁家,从此扎根在这片陌生的土地。 梁家并非豪门,梁启超的父亲靠教书维生,家中清贫却书香浓厚。王桂荃初来乍到,忙碌于灶台与菜园,却总在夜深人静时偷听梁启超与学生们的辩论。她不识多少字,但那些关于“新学”“变法”的词语,像种子般在她心底生根。 为了跟上梁家的节奏,她自学日语,几年后竟能操一口流利口音,替梁启超处理来往信件。梁家上下都说,这丫头虽出身卑微,却有股不服输的劲儿。 1898年,戊戌变法失败,梁启超被迫流亡日本。寒风刺骨的码头上,王桂荃背着简单的行囊,毅然随行。她没问过为什么,只知道梁家需要她。流亡的日子清苦,李蕙仙体弱多病,家中大小事务全落在王桂荃肩上。 她清晨劈柴,深夜缝衣,偶尔还要替梁启超抄写文稿。一次,梁启超熬夜著书,手稿散落一地,王桂荃蹲下收拾,瞥见纸上写着“救国图强”。她不吭声,只默默将稿子叠好,心想:先生的担子,比这家里的柴米油盐重多了。 李蕙仙的身体每况愈下,多年无子让她心焦。她深知梁启超的志向,也明白家族香火的重要。1903年,她拉着王桂荃的手,语气恳切:“来喜,你帮帮我,帮帮梁家。”王桂荃愣住,脸颊滚烫,却没推辞。她知道,这不是情爱,而是责任。 梁启超虽口口声声坚持一夫一妻制,却在李蕙仙的坚持下妥协,条件苛刻:王桂荃无名无分,孩子归李蕙仙抚养。从此,王桂荃开始了另一种隐忍的生活。 一次,李蕙仙的长子梁思成高烧不退,王桂荃彻夜守在床边,用湿布擦拭他的额头,直到天亮孩子退烧。谁知同一夜,她自己的小女儿也染病,终因无人照料而离世。她躲在柴房,攥着女儿的小衣裳,泪水砸在石板上,硬是没让梁家人听见一声啜泣。 1924年,李蕙仙病逝,梁家上下悲痛不已。梁启超几近崩溃,终日闭门不出。王桂荃强忍悲伤,操办丧事,安慰孩子,还要替梁启超回复来客。 而梁启超去世时,家中经济拮据,九个孩子中还有四个未成年,最小的梁思礼才五岁。 她白天做针线活,晚上帮人洗衣,省下每一分钱供孩子们读书。一次,梁思成从清华大学带回一双破鞋,她不舍得扔,硬是用针线缝补了十几次,直到鞋底磨穿。孩子们看在眼里,暗下决心要努力学习,回报她的付出。 王桂荃不仅是慈母,更是严师。她常说:“读书不是为了当官,是为了做个堂堂正正的人。”她用朴素的语言教导孩子们勤奋和责任。梁思永生病时,她背着他走了十里路去看医生;梁思礼淘气不听话,她板着脸训斥,却在夜里偷偷为他缝补书包。 她的教诲如春风化雨,滋润着每个孩子的心田。 王桂荃晚年常坐在院子里,望着孩子们寄来的信,脸上露出满足的笑。她从不居功,却用一生诠释了母爱的伟大。梁氏九子中,梁思成成为建筑学泰斗,参与设计人民英雄纪念碑;梁思永奠定了中国考古学基础;梁思礼成为航天领域的先锋;其余子女也在各自领域熠熠生辉。梁家“一门三院士,九子皆才俊”的美誉,离不开王桂荃的默默付出。 王桂荃的故事不仅是一个女性的传奇,也是中国近代史中无数普通人坚韧不拔的缩影。 她的付出,超越了名分与身份,成就了一个家族的辉煌。据史料记载,梁氏家族的成功还得益于梁启超开明的教育理念和李蕙仙早期的启蒙,而王桂荃则是将这一切延续的关键。她的日语能力曾在梁启超流亡期间帮助家族渡过难关,她的自学精神也激励了孩子们终身学习。 她的故事提醒我们,平凡之人也能在历史的洪流中留下不朽的印记。