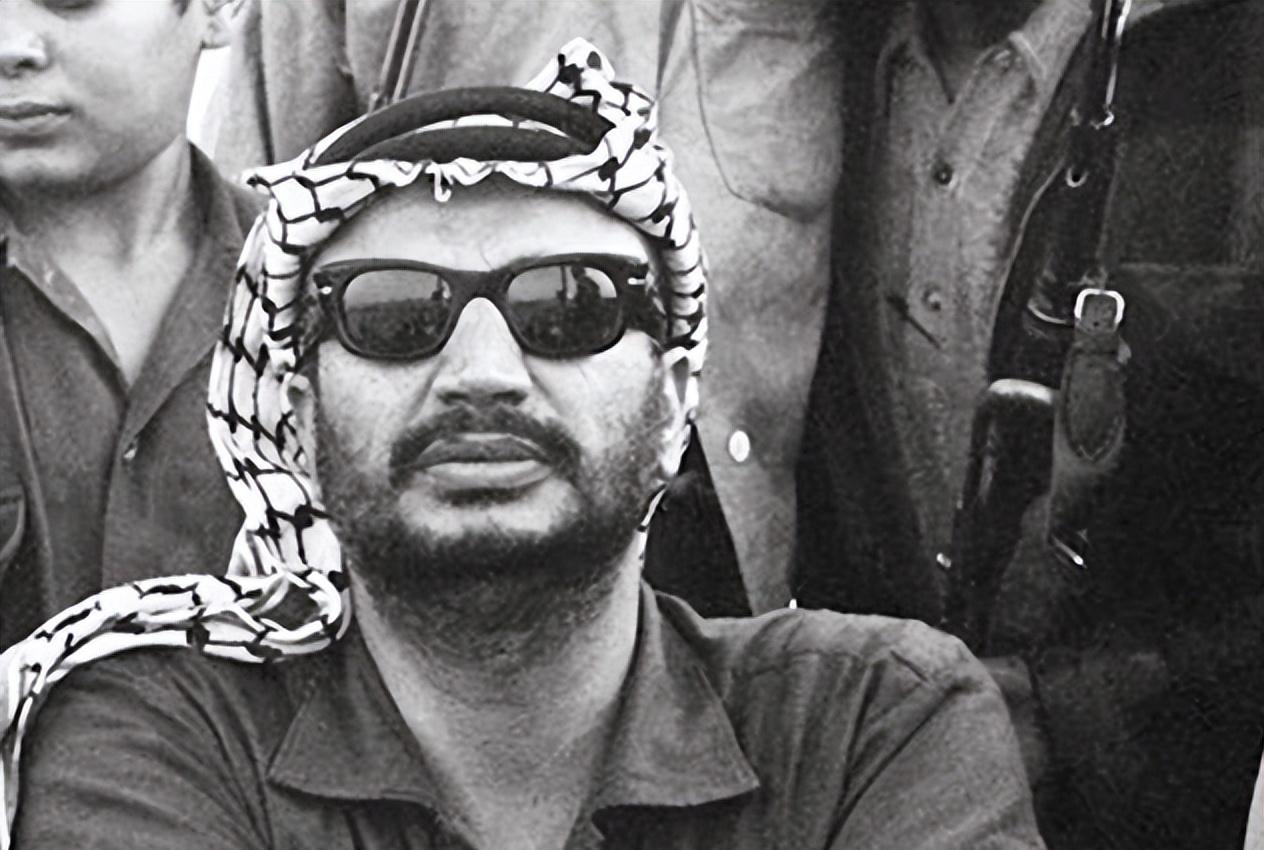

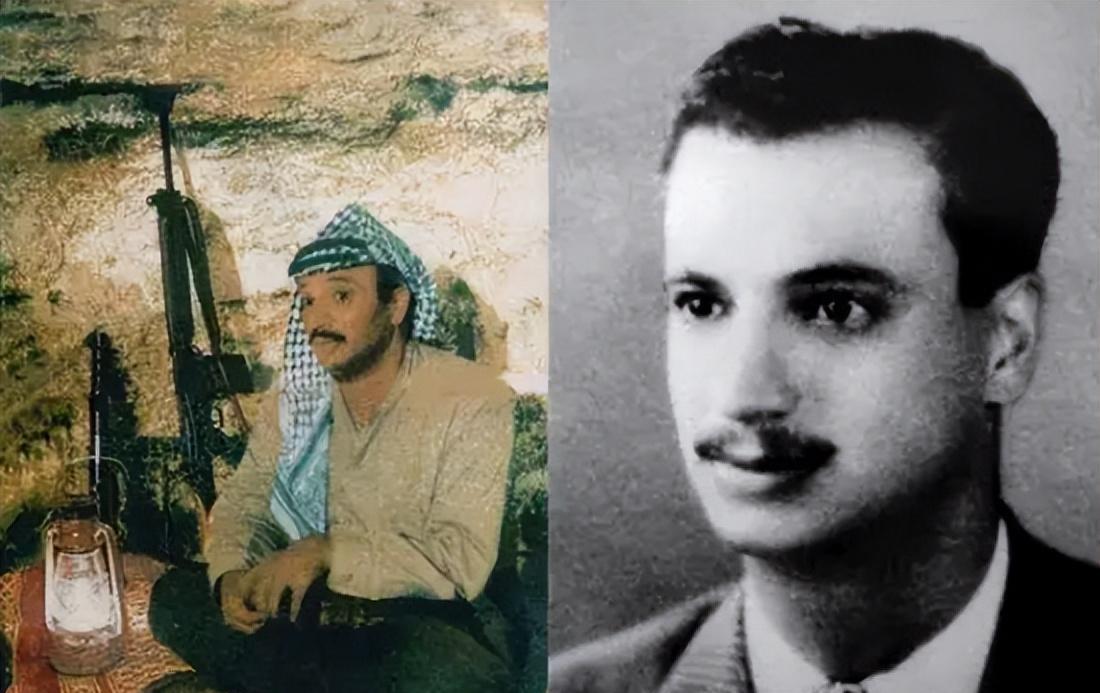

1967年,阿拉法特失去了埃及的支持,陷入绝境的他带着4000多名士兵和40万巴勒斯坦难民,不得不投奔约旦。 1994年,挪威奥斯陆,聚光灯打在一个戴着标志性黑白格头巾的男人身上。他就是亚西尔·阿拉法特,巴勒斯坦解放组织的领导人。 他和以色列的总理拉宾、外长佩雷斯一起,接过了诺贝尔和平奖。因为他们签下的《奥斯陆协议》,似乎给打了半个多世纪的中东冲突,带来了一丝和平的曙光。 看着领奖台上那个似乎象征和解的阿拉法特,许多了解他过往的人,心里恐怕不是滋味。这个奖捧在他手里,真的合适吗? 几十年前,阿拉法特的形象跟“和平”两个字实在沾不上边。年轻时,家园被占、同胞流离失所的痛,早在他心里种下了武装斗争的念头。 他在埃及上大学时就是活跃的巴勒斯坦学生领袖,到了1957年干脆自己动手,创建了“法塔赫”组织,后来又迅速掌控了更大的“巴勒斯坦解放组织”(简称巴解)。他们的路子很明确:要为巴勒斯坦人杀出一条活路。 1967年“六日战争”后,阿拉伯联军战败,阿拉法特带着他的战士和失去家园的巴勒斯坦难民,来到了约旦。约旦国王侯赛因出于同情收留了他们。 可这份善意很快就变了味。巴解组织把约旦当成了袭击以色列的前沿阵地,战火不断被引到约旦境内。 更麻烦的是,巴解组织的一些激进派别,搞起了劫机、暗杀,甚至把矛头对准了约旦王室,俨然成了约旦的“国中之国”。这让约旦忍无可忍。 最终约旦动用军队,在美国甚至以色列的间接帮助下,才在付出惨痛代价后,于1970年代初将巴解组织强行驱逐出境。这就是历史上所谓的“黑色九月”事件的导火索和主要冲突。 被赶出约旦,阿拉法特又领着人马去了黎巴嫩。黎巴嫩的接纳,几乎是噩梦重演。巴解组织再次把黎巴嫩南部变成了自己的地盘,继续与以色列缠斗。 这不仅招来了以色列的打击报复,更要命的是,巴解组织深深卷入了黎巴嫩本就复杂的内部教派纷争,与当地穆斯林结盟,对抗基督教派势力,成了黎巴嫩内战的重要参与方。 结果黎巴嫩彻底陷入战乱泥潭。以色列瞅准时机,在1982年发动大规模入侵,目标直指巴解组织。黎巴嫩的基督教长枪党武装甚至与以军联手。战争导致生灵涂炭,巴解组织在军事上遭受重创。 虽在美国斡旋下,巴解武装最终撤离贝鲁特,但紧接着,与以色列结盟的长枪党武装就对手无寸铁的巴勒斯坦难民营发动了骇人听闻的“贝鲁特大屠杀”。 这一连串的血腥冲突和挫败,特别是黎巴嫩的经历,似乎让阿拉法特开始反思单纯依靠武装斗争的道路。虽然早在1974年,他就在联合国大会上留下了“一手橄榄枝,一手枪”的著名讲话,呼吁和平但未放弃斗争。 但到了上世纪80年代末,经历过这么多挫败和流血,加上1988年巴勒斯坦象征性地宣布建国之后,阿拉法特的策略明显变了,开始更多地转向政治和外交谈判,想通过这种方式来实现巴勒斯坦建国的目标。 这才有了后来跟以色列坐下来谈,才有了奥斯陆那个让世界瞩目的握手瞬间。 那么,回到最初的问题:阿拉法特配得上那份诺贝尔和平奖吗? 觉得他配得上的人,看到的是他晚年的转变。一个打了大半辈子仗的武装领袖,能放下身段坐上谈判桌,代表着无数巴勒斯坦人对和平的渴望,迈出了非常不容易的一步。这份勇气本身就值得鼓励。 而觉得他不配的人,忘不了他前半生所走的武装斗争道路带来的鲜血和动荡。他们忘不了约旦和黎巴嫩因为收留巴解组织而遭受的苦难,更忘不了那些和巴解组织有关联的暴力事件,比如慕尼黑奥运会上的惨案(由与法塔赫关联的“黑色九月”组织所为)。 在他们看来,把和平的荣誉给这样一个人,是对历史也是对那些受害者的一种不尊重。 阿拉法特这个人,本身就像一部写满了矛盾的历史书。他是很多巴勒斯坦人心中的英雄和象征;但在另一些人眼里,他的过去和“暴力”、“动荡”紧密相连。 诺贝尔委员会当年的决定,也许是看重了他身份转变背后可能带来的和平希望,想用这个奖来推动中东冲突的化解。 至于他到底配不配这份荣誉,恐怕就像评价很多复杂的历史人物一样,站在不同的角度,就会有不同的答案。这个争论,恐怕还会一直持续下去。 参考:阿拉法特:和平与自由的斗士 巴勒斯坦民族之魂. 中新网. [2023-10-01].