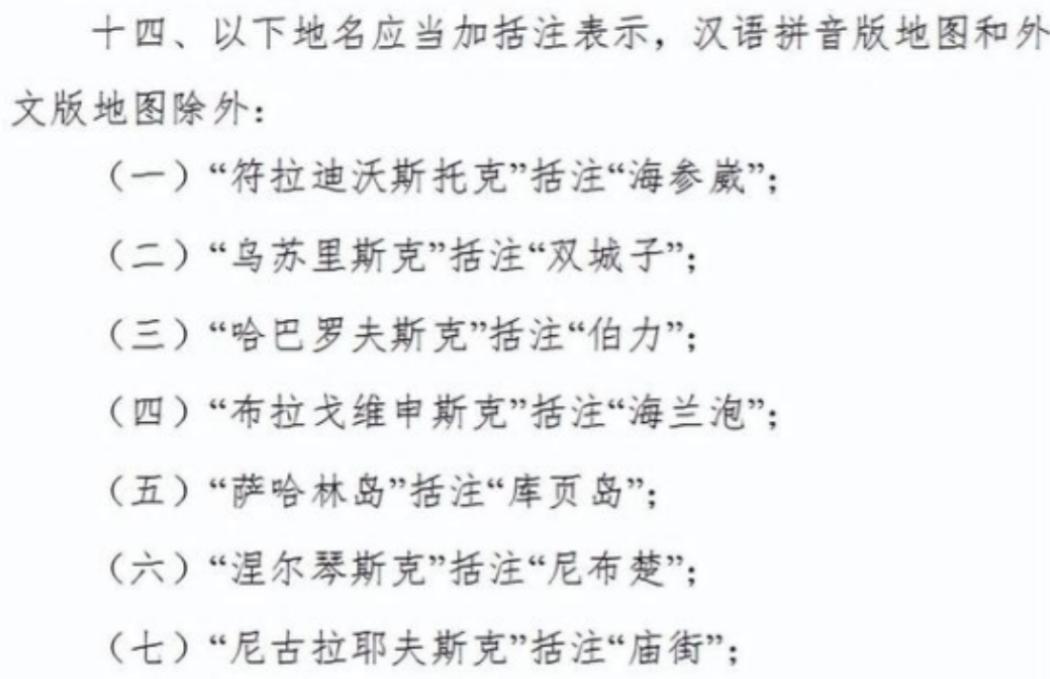

中俄之间不是已经没有领土争议了吗?为什么在中国地图上,要将被大俄侵占的这八个地方标注为中文?理由很简单,中国人对历史的较真,这段历史也将成为我们子孙后代收复失地的号角! 这事得从160多年前说起。1858年《瑷珲条约》、1860年《北京条约》,沙俄趁清朝内忧外患,先后割走中国东北、西北150多万平方公里土地。签《北京条约》时,俄方代表伊格纳季耶夫拿着自制地图,把乌苏里江以东40万平方公里土地直接划走,连清朝官员都惊了:“这图上画的边界,跟实际差了几百里啊!” 可那时国力衰微,只能眼睁睁看着海参崴变成“符拉迪沃斯托克”,伯力变成“哈巴罗夫斯克”。这些地名的中文标注,就像刻在地图上的历史书签,时刻提醒后人:曾经的中国,因为落后挨过多少打、吃过多少亏。 有人可能会问,既然2008年黑瞎子岛都平分了,中俄4300公里边界线都勘定了,为啥还留着这些中文地名?道理很简单,历史可以和解,但不能遗忘。 就说黑瞎子岛,从1929年被苏联占据,到2008年回归一半,整整79年。中国用了44年谈判,签了40多份文件,才换来这174平方公里土地。 勘界时,工作人员在岛上发现俄军遗留的炮台和营房,这些遗迹被原样保留,不是为了记仇,而是让后人看看:领土问题从来不是纸上谈兵,背后是国家实力的博弈。 现在打开中国地图,这些中文地名旁边括号里的俄文名,就像历史与现实的对话。一方面,咱得认账——2001年《中俄睦邻友好合作条约》明确说“两国边界线已确定,不再有领土争议”,这是中国作为大国的诚信;另一方面,中文标注不能丢,因为历史教科书里明明白白写着《瑷珲条约》是“不平等条约”,博物馆里陈列着当年沙俄掠夺的文物,连黑龙江的渔民都知道,乌苏里江曾经是咱中国的内河。 这种铭记不是要煽动仇恨,而是告诉后代:今天的和平来之不易,先辈丢的地,咱们靠发展赢回来的底气,得从记住历史开始。 再看眼下的国际局势,更能明白这种历史叙事的智慧。2024年,李嘉诚在英国的电信业务被以“安全”为由收走,巴拿马港口股权也被迫卖给贝莱德,西方资本的“强盗逻辑”从来没变过——你弱的时候,连自己的资产都守不住。 中国在地图上标注这些中文地名,何尝不是一种战略清醒?就像当年在南海填岛建基地、在钓鱼岛常态化巡航,咱不惹事,但也绝不怕事,历史留给我们的不仅是伤疤,还有“落后就要挨打”的警世恒言。 如今中俄关系处在历史最好时期,2024年5月双方签的联合声明里,明明白白写着“反对干涉内政”“深化战略协作”。这时候保留中文地名,恰恰说明中国处理问题的成熟:历史问题归历史,现实合作归现实。咱不会像某些国家那样,一闹矛盾就翻旧账,也不会为了眼前合作就忘了过去。 就像黑瞎子岛上,中俄各管一半,岛上既有中国的界碑,也有俄罗斯的哨所,双方渔民照常在江上打鱼,这才是大国该有的胸襟——记住历史,但不被历史困住,发展自己,才能在未来的博弈中掌握主动。 站在2025年看这些地图上的中文地名,你会发现它们就像一面镜子:照见19世纪的屈辱,也照见21世纪的崛起。当中国成为全球第二大经济体,当“一带一路”穿过中亚草原,当北极航道开始通航,这些曾经失去的土地,早已化作中华民族奋进的动力。 或许有人觉得,都和平年代了,还提这些陈年旧事干嘛?但看看俄乌冲突里的领土争端,看看中东乱局中的历史恩怨,就知道:一个国家如果连自己的历史都不敢正视,又拿什么底气面对未来的挑战?