1982年,远洋轮“临江”号,满载着一整船的新的“金星”牌彩色电视机,从上海发往香港......1个月后,香港急电:盼第二批货;3个月后,泰国、新加坡发来订货订单,4个月后,英国、美国索取样机......看着这一切,一个叫季挺的男人终于笑了。

1982年深秋的上海港,一艘名为“临江”号的远洋货轮缓缓驶离码头。

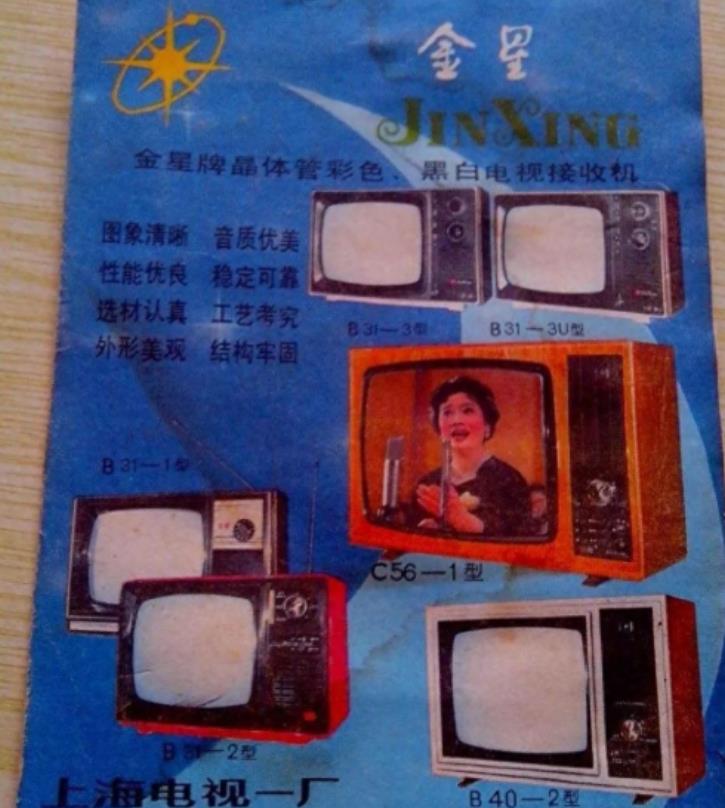

船舱里满载着簇新的“金星”牌彩色电视机,在阳光下泛着青灰色的金属光泽,这批跨越时代的电子产品即将穿越波涛,去往香港这个国际商埠接受市场的检验。

谁也不会想到,这批货物将开启中国电视工业走向世界的新篇章。

而这一切都要从12年前说起,1970年的夏天,徐家汇路金同村的老厂房里传出阵阵欢呼。

上海金星金笔厂的工程师们围着一台木壳机器又哭又笑,这台47厘米的“大铁盒”竟能显现出彩色画面。

虽然画面时不时抖动,旋钮需要反复调试,但这确实是中国人自己造出的首台全晶体管彩色电视机。

消息传出,报纸上刊登了豆腐块大小的简讯,连莫斯科的《真理报》都转载了这条新闻。

然而,荣耀来得快去得更快,由于生产工艺不成熟,首批量产的500台电视机还没出上海就频频返修,有的显像管用了三天就发黑,有的电路板受潮短路,最夸张的是有个用户家的电视机竟在播放时冒了青烟。

1978年全国首届“质量月”评比中,“金星”牌在返修率榜单上“勇夺”倒数第二,仓库积压的电视机堆成小山,财务账上只剩发工资的钱,厂区里弥漫着绝望的气息。

一直到1979年初春才出现新的转机,49岁季挺走进了金星厂大门,他原是仪表局的技术骨干,接到调令时正在住院治疗心脏病,医生拿着心电图警告他再操劳随时可能猝死,他却把诊断书往兜里一揣,第二天就带着铺盖住进了厂长办公室。

新官上任的季挺做的第一件事,是领着技术员挨家挨户回收故障电视机。

在黄浦区石库门弄堂里,他们亲眼看见有住户把金星电视机当缝纫机底座,在杨树浦工人新村,有孩子把旋钮拆下来当陀螺玩。

虽然看的技术员痛心,却也让他们看清了症结所在,好高骛远的技术跃进,连最基础的黑白电视机都造不好,却急着去攻克彩色电视这座险峰。

他当机立断调整战略,集中全厂力量攻关12英寸黑白电视机,他把设计室搬到车间隔壁,技术人员三班倒解决技术难题。

当时国内普遍使用电子管技术,他们大胆改用晶体管集成线路,改用注塑工艺提升美观度。

6个月后,B31-1型电视机问世,流线型的外壳像个月饼盒子,旋钮转动时发出清脆的“咔嗒”声,甫一上市就引发抢购潮,第二年春天在评比中获得一等奖!

庆功宴上,老工人们捧着奖状老泪纵横,季挺却躲在办公室翻看日本家电杂志,当看到东芝公司推出带遥控功能的彩色电视机时,他连夜召集技术骨干:“咱们这个奖拿得脸红啊!人家彩电都更新三代了,咱们还在为黑白电视得奖沾沾自喜。”

要追赶就要有壮士断腕的勇气,他顶着“崇洋媚外”的骂名,决定引进日本彩电生产线。

1979年深秋的北京谈判桌上,这个山东汉子用计算器敲出密密麻麻的数据,硬是把日方报价砍下三成。

谈判进行到第7天,他在宾馆大堂突然面色发紫,吞了救心丸继续舌战群雄,最终签下的合同里,日方不仅提供生产线,还要负责培训200名技术工人。

引进的彩电生产线还没落地,新问题接踵而至,1980年工程过半时,账上资金见了底。

他带着总会计师跑遍银行,把设计图铺在行长办公桌上:“这条线投产后,每年能造20万台彩电,现在每台彩电卖1000块,20万台就是2个亿!”说得兴起时,他直接解开衬衫扣子,露出心口贴着的心电图电极片,或许是被这份执着打动,最终批了3000万贷款。

1982年盛夏,当首条全自动彩电生产线落成时,日本工程师竖起大拇指:“你们3个月就吃透了我们3年的技术。”

在国庆节来临前,400台金星彩电在南京路百货公司试销,天没亮就排起千米长队,有个从无锡赶来的个体户,连夜扛着两麻袋现金,非要当场提走50台。

等到1985年,生产线已累计生产90万台,年产值突破11亿元,相当于每天能赚回条生产线。

没曾想就在事业如日中天时,他却多次晕倒在车间,而在他口袋中永远都装着速效救心丸,每天长达16个小时的工作,早已让他的身体承受不了。

有次发病醒来,他对夫人说:“哪天要是这药不灵了,记得在我花圈上写‘献给热爱祖国的季挺’。”在场无人不潸然泪下。

从香港返销的捷报到纽约客商的订单,从东京同行的惊叹到柏林展会的金奖,金星电视机的光芒终究照亮了世界。

而当我们在家电卖场挑选4K超清电视时,或许该记住:40年前,有群人在上海的弄堂工厂里,用算盘计算集成电路参数,拿搪瓷缸浇筑塑料外壳,硬是给中国电子工业凿出了条生路。

对此你怎么看呢?

信息来源:(《红色文化进国企 金星牌电视机——从无到有的“中国造”彩电》)