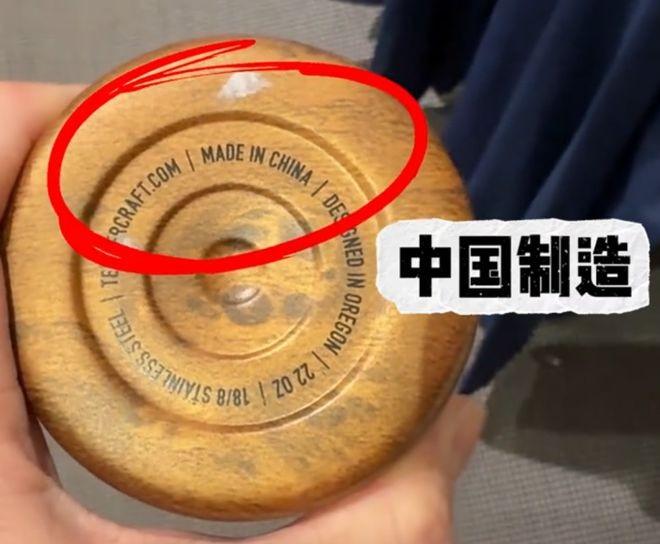

中国记者徐德智发现,特朗普在自家大厦里卖的商品,大部分都来自中国,却掩耳盗铃的用价签把产地都遮住了! 纽约第五大道的特朗普大厦顶层纪念品商店里,中国记者徐德智发现了一幕颇具荒诞感的场景:货架上整齐排列的钥匙扣、冰箱贴、马克杯等小商品,几乎都被醒目的价签刻意遮盖住了产地标签。 当他轻轻揭开价签,白色底面上“Made in China”的黑色字母清晰可见——这个曾在总统任上高喊“美国优先”“制造业回流”的商人政客,在自家商业帝国的核心地带,正用这种掩耳盗铃的方式,试图隐藏对中国制造的深度依赖。 特朗普的双重身份在这场“标签游戏”中暴露无遗。作为商人,他比谁都清楚中国制造的性价比优势:一枚普通金属钥匙扣在中国工厂的生产成本不足1美元,而在美国本土生产,仅人工和原材料成本就会翻至5倍以上。 消费者不会为空洞的“爱国情怀”买单,这是市场铁律。即便美国政府对中国商品加征最高达104%的关税,2024年中美贸易额仍逆势增长至6882.8亿美元,中国货凭借“便宜又好用”的硬实力,继续在美国市场站稳脚跟。 这种矛盾并非个例,美国前总统奥巴马曾在演讲中呼吁“购买美国货”,却被扒出西装产自中国;拜登政府耗资2800亿美元推动的《芯片和科学法案》,也因关键原材料依赖中国而进展缓慢——政客的口号喊得再响,也抵不过商人账本上的数字。 美国试图用关税壁垒实现“脱钩”,结果却成了“搬起石头砸自己的脚”。耶鲁大学预算实验室数据显示,2025年美国普通家庭因关税政策平均每年多支出4700美元,服装、家具等日用品价格短期内上涨64%。 亚马逊、沃尔玛等零售巨头为维持利润,不得不将关税成本转嫁到消费者身上,直接导致美国消费者信心指数连续四个月暴跌11%。 更具讽刺意味的是,美国财政部数据显示,美国对中国加征的关税中,90%以上实际由美国进口商和终端消费者承担,中国出口商仅承担不足10%。这场始于政治博弈的关税战,最终沦为美国老百姓钱包的“收割机”。 为规避关税,部分美国企业将生产线转移至越南、墨西哥等“替代国”,但这不过是供应链的“换汤不换药”。 中国商务部数据显示,2023年中国对墨西哥直接投资同比增长41%,越南70%的出口商品依赖中国原材料。 以服装产业为例,一件印着“越南制造”的T恤,棉花可能来自中国新疆,染料产自浙江绍兴,纽扣出自江苏丹阳,最终在越南完成组装后进入美国市场。 这种“曲线出口”模式不仅推高了商品成本——越南输美商品价格因供应链转移上涨9.8%,墨西哥上涨3.2%,更暴露了所谓“脱钩”的本质:不过是将“中国制造”换成了“中国原料+他国组装”,核心供应链依然绕不开中国。 从特朗普大厦的遮羞标签,到美国政府的关税大棒,本质上都是试图用行政力量对抗经济规律的徒劳尝试。 全球化时代的供应链网络,早已形成“你中有我、我中有你”的紧密联结:美国75%的稀土加工依赖中国,90%的抗生素原料来自中国,苹果供应链中47%的核心企业位于中国,特斯拉上海工厂承担着全球40%的产能。 历史数据更直接打脸“脱钩论”:自2001年中国加入WTO以来,美国对华出口增长648%,中国连续13年稳居美国第三大出口市场。当政客在聚光灯下挥舞“脱钩”大旗时,美国企业用脚投票的选择,早已说明了一切。 特朗普大厦里被遮住的“中国制造”标签,恰似一场贸易战的微缩景观:它照见了政治口号与市场现实的巨大鸿沟,也折射出全球化浪潮下试图逆势而为的荒诞。 当美国消费者为高价商品皱眉,当企业因供应链断裂焦头烂额,所谓“脱钩”究竟是战略清醒,还是自我麻痹?欢迎在评论区聊聊你的看法。