1875年,李鸿章和左宗棠在朝堂上吵了起来,李鸿章说:中国这么大,新疆土地贫瘠,不要了又如何?左宗棠愤怒地说:166万平方公里的土地,哪有说不要就不要的。 1840年,英国的坚船利炮打破了大清帝国闭关锁国的美梦。这场鸦片战争不仅让清政府付出了巨大的经济代价,更是彻底暴露了这个庞大帝国的虚弱本质。 自此之后,各个西方列强蜂拥而至,妄图瓜分这个巨大的东方帝国。在这场瓜分狂潮中,沙俄帝国表现得尤为积极,其觊觎的目标正是大清帝国的西北边陲——新疆。 此时的清政府内忧外患,太平天国运动刚刚平定不久。十多年的战火不仅让国库空虚,更让大清帝国的统治根基遭到了严重动摇。 就在清政府忙于应对国内局势之时,新疆地区突然爆发了更大的危机。1864年底,趁着清政府无暇顾及之际,中亚浩罕汗国的军事首领阿古柏率军入侵新疆。 在清军节节败退的情况下,阿古柏很快占领了乌鲁木齐和喀什噶尔等重要城市。短短三年时间,这位野心勃勃的军阀就在新疆建立起了所谓的"洪福汗国"。 然而,一直在边境虎视眈眈的沙俄帝国,在1871年突然出兵占领了新疆伊犁地区。至此,新疆的大部分领土已落入外族之手。 正当清政府准备调集兵力收复新疆之际,日本又悄然侵入台湾。同时面对西北与东南两地的危机,让本就疲惫不堪的清政府更加焦头烂额。 更糟糕的是,英国和沙俄开始联手向清政府施加外交压力。他们警告清政府,如果执意要收复新疆,将面临更严重的后果。 在这种内外交困的形势下,清政府的朝堂上爆发了一场关于新疆命运的重大争论。这场争论的主角是两位享誉朝野的重臣:洋务派的代表人物李鸿章,以及威望日隆的左宗棠。 李鸿章和左宗棠的争论,表面上是关于一块土地的去留,实则反映了晚清两种不同的治国理念。作为洋务运动的领军人物,李鸿章主张放弃新疆,集中力量发展东南沿海地区。 李鸿章在朝堂上提出:"新疆地广人稀,土地贫瘠,即便耗费巨资收复,也难以实现有效治理。若以举国之力经营新疆,必然会影响沿海各省的发展,实为得不偿失。" 在李鸿章看来,大清帝国当务之急是发展海防,加强东南沿海的防务建设。维持新疆如此广大疆域的统治,需要耗费大量人力物力,这与他的海防战略是相违背的。 然而,这个提议立即遭到了左宗棠的强烈反对。作为一位在西北战场上屡建功勋的将领,左宗棠对新疆的战略价值有着深刻的认识。 左宗棠在奏折中严厉指出:"若轻言放弃新疆,不仅会让历代先辈开疆拓土的功业毁于一旦,更会让沙俄的势力直逼中原腹地。此举将成为中华民族的千古罪人。" 从军事战略角度来看,左宗棠认为新疆是大清帝国西北的天然屏障。如果失去新疆,整个西北防线将形同虚设,这对帝国的安全将造成致命威胁。 对于这场争论,清政府最终选择了支持左宗棠的主张。 朝廷任命已年过花甲的左宗棠为钦差大臣,全权负责收复新疆的军事行动。这个决定有其深层原因:左宗棠不仅熟悉西北地区的地理环境和民情风俗,更重要的是他在平定太平军和捻军起义时展现出的卓越军事才能。 在接受朝廷任命后,左宗棠立即展开了周密的战前准备工作。他深知这次西征不仅要面对阿古柏的"洪福汗国",还要应对沙俄的军事威胁,因此必须做好充分准备。 首要任务就是筹集军费,为此左宗棠四处奔走,甚至不惜典当家产。同时,他将全国各地的武器专家和工匠集中到兰州,日夜赶制军需物资。 为了确保军队的战斗力,左宗棠对部队进行了大规模精简。他下令凡不愿西征者可以主动退出,这一决定使得最后只留下了真正愿意为国效死的精锐之师。 在战略部署上,左宗棠制定了"缓进急战"的方针。这是基于对敌我双方实力的准确判断,既要避免疲于奔命,又要在关键时刻给予敌人致命一击。 通过细致的情报分析,左宗棠发现阿古柏的主力集中在南疆,而北疆防守薄弱。基于这一判断,他制定了"先北后南"的进攻路线,这个战略决策为后来的胜利奠定了基础。 然而,就在大军准备出发之际,英俄两国的外交压力接踵而至。更为棘手的是,李鸿章一度中断了对西征军的军需供应。 面对重重困难,年已64岁的左宗棠做出了一个惊人之举:他命人准备了一口棺材,与大军一同西进。 1876年4月,西征大军正式开赴新疆。按照预定计划,军队首先收复了乌鲁木齐等北疆要地。次年4月,大军南下,在短短一个月内就收复了吐鲁番。 面对节节败退的局面,阿古柏最终选择了自尽,其建立的"洪福汗国"随之覆灭。而目睹了这一局面的沙俄,也不得不回到谈判桌前。 新疆的收复,印证了这片土地的战略价值。它不仅是连接中亚的交通要道,更是中国西北的天然屏障。如今的新疆蕴藏着丰富的能源资源,占全国石油储量的30%,天然气储量的34%,煤炭储量的40%。

秋水无痕

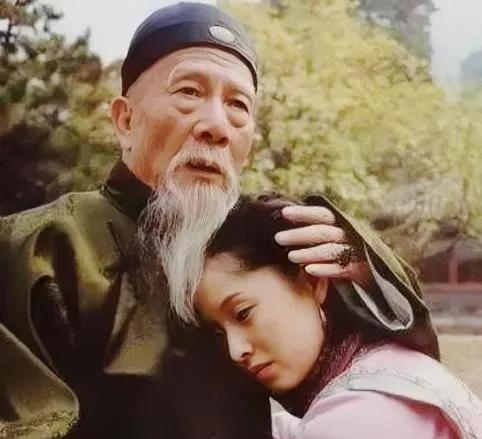

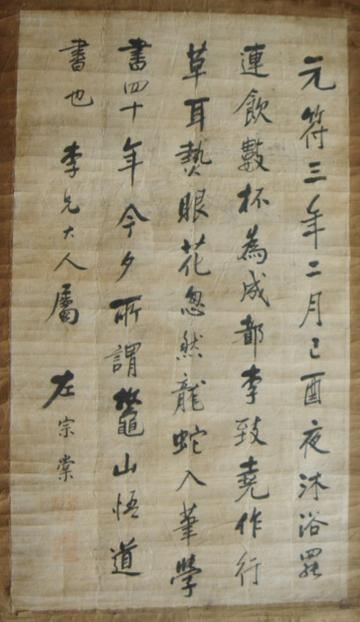

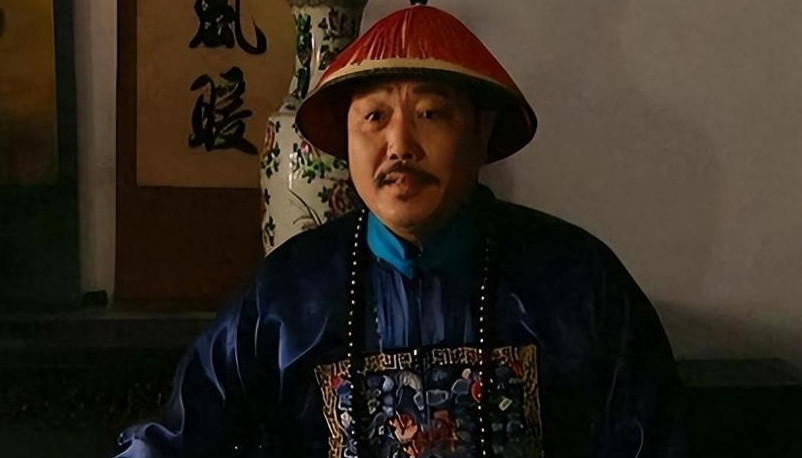

左公千古!