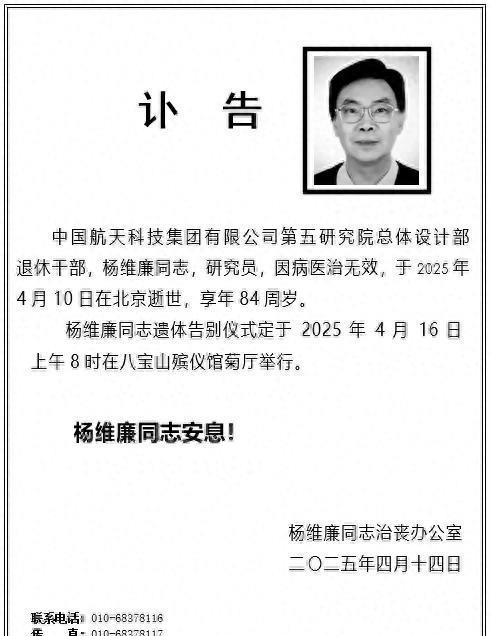

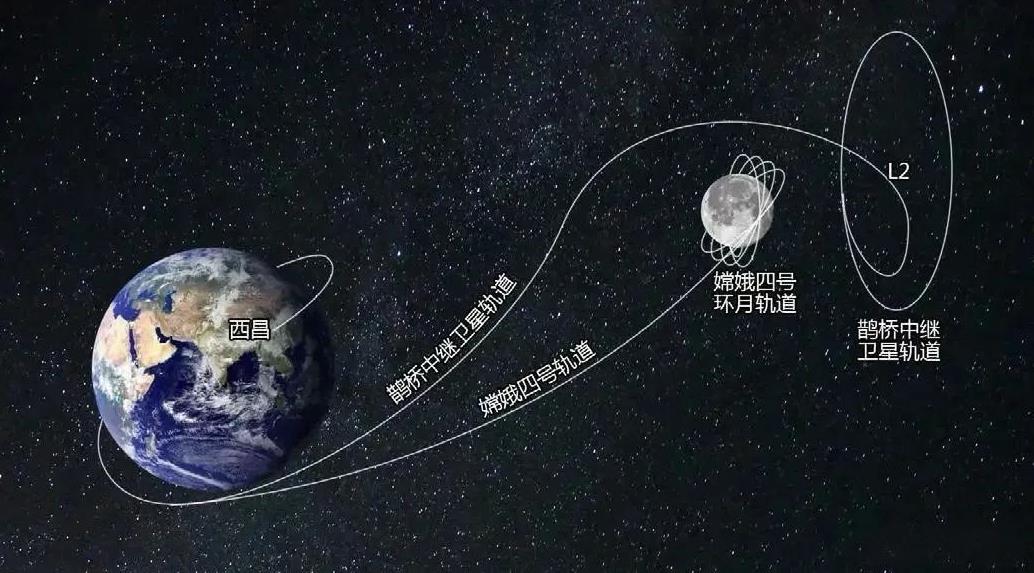

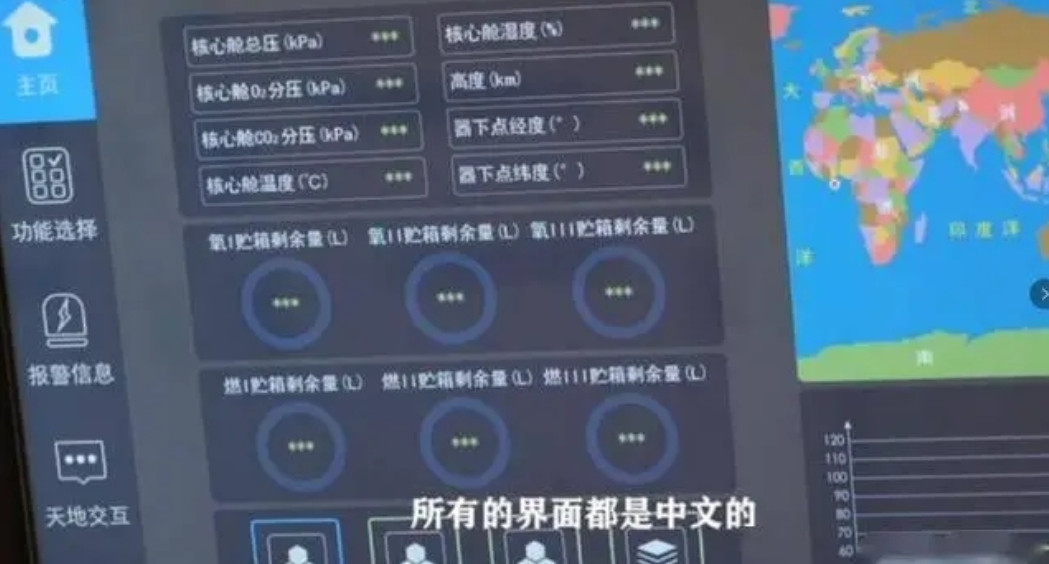

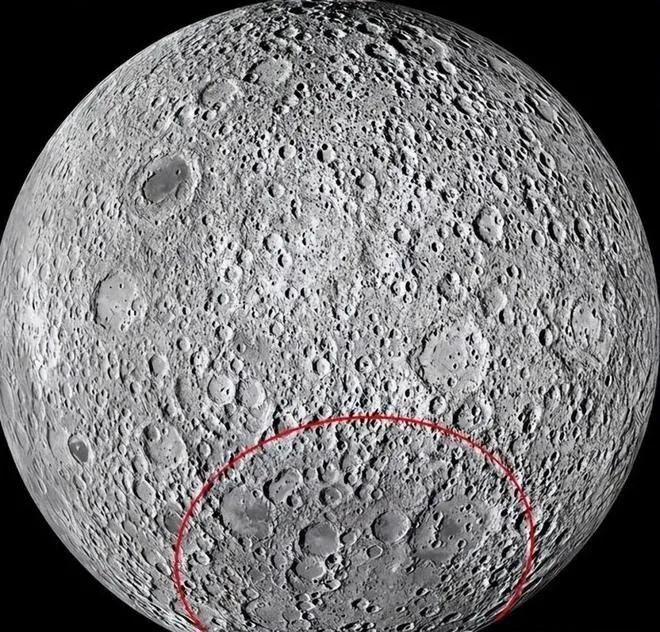

哀悼!杨维廉同志,您一路走好![谢谢][谢谢] 他负责的“嫦娥一号卫星轨道设计”技术,在世界上也是独一无二。 请大家点一下右上角“关注”,可以留下您的精彩评论与见解,感谢分享与支持哟! 党的好同志病逝于4月10号,我们将会永远铭记。 除了杨同志,4月病逝的对国家的有功之人还不在少数。 这些社会的中流砥柱,也曾是年轻青涩的学子。 1958年,北京邮过来的通知书让杨维廉整个家族沸腾了。 数学满分考入北大数学力学系,这个消息像长了翅膀一样飞遍了大街小巷。 父亲眼中闪烁着泪光,母亲则紧紧攥着通知书。 仿佛那是全家的荣耀勋章,事实上也确实是。 而他,只是静静地站在一旁,嘴角挂着淡淡的微笑。 那抹淡定与周围人的激动形成了鲜明对比,仿佛一切都在他的预料之中。 留学海外的时候,他知道这是一次更深层次的进修。 但也只是进修而已,自己早晚还要回去。 回到祖国,回到熟悉的研究所,为国效力。 所以,面对那些复杂的数学难题,他常常独自一人在实验室里钻研。 吃饭睡觉都只是一种延续生命的行为,热情已经全部投入到题海。 每当攻克一个难关,心中涌动的不是自满,而是下一个目标。 同行们的称赞,对他而言,更像是激励前行的号角,而非终点。 2001年,嫦娥一号面对拦路虎,他硬着头皮上阵。 面对三体问题这一科学界的难题,他带领团队夜以继日地工作。 心中只有一个念头:必须找到那条独一无二的地月转移轨道。 无数次的计算、推翻、再计算,直到那一刻。 圆锥拼接法的灵感如闪电般划破黑暗,他几乎能听到自己心跳的声音。 那是对科学的热爱与执着在共鸣,同事们看着屏幕上逐渐清晰的轨道图。 眼中满是敬佩与惊喜,他们知道,这不仅仅是一次技术上的突破。 更是对人类探索宇宙边界的一次勇敢尝试,而杨维廉是大功臣。 他却像当年收到通知书时那样,笑了笑。 然后只是轻轻拍了拍同事的肩膀,眼中闪烁着泪光。 他知道,这只是中国航天事业万里长征的第一步,未来的路还很长。 但他愿意用自己的一生,去探索、去挑战、去见证更多的不可能变为可能。 只是现在杨老再不能继续了,但是请他放心。 会有更多的人前赴后继,就像庞众望这样的年轻人。 特别值得一提的是,前几天,在4月11日的时候,另一位同志也前脚刚走。 也发布了另一则讣告,他就是著名神经和生物研究方面相关的郭爱克。 巧的是,他活到85岁,只比杨同志多了一岁。 同一个时代的人,为国家做出了各种不同的贡献。 现如今又一起走了,路上一定也能做个伴。 从这些老一辈的同志身上,我们总能看到相似的光芒。 待人接物都很宽厚温和,学生、后辈们都很由衷的尊敬他们。 浮躁焦急是很少出现在他们身上的一种情绪,其实很简单。 因为他们把时间和内耗的情绪、精力,都放在了干实事上。 他们是国家的功臣、是民族的脊梁,他们走了,但请他们放心。 后来者只会继承他们的谆谆教导,从遗体告别仪式上来看。 大家都有千万分的不舍,因为他们都从这些好同志身上学到了太多。