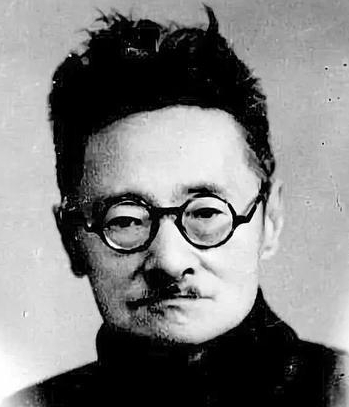

1928年,蒋介石视察安徽大学,结果校长居然不安排列队迎接,气得蒋介石就给了校长两巴掌,谁知道这个校长反身就一脚把蒋介石踹翻在地…… 1889年,刘文典出生在安徽合肥的一个富商家庭,自幼便展现出过人的才智。这位后来被誉为"国宝"的学者,一生充满传奇色彩。他不仅是一位杰出的文史大家、校勘学专家,更是一位有着革命背景的知识分子。刘文典的一生,从富商之子到国学大师的转变,见证了中国近代史上的风云变幻。 他的学术成就主要体现在《淮南鸿烈集解》和《庄子补正》等著作上,这些作品奠定了他在国学界的重要地位。1923年,《淮南鸿烈集解》出版后,得到学术界的极高评价,胡适为其撰写长篇序言,并亲自推荐给商务印书馆出版,由此刘文典被时人誉为"国宝"。 刘文典的思想形成深受其早年经历的影响。1905年,他进入安徽公学,师从陈独秀和刘师培两位思想激进的知识分子,这为他日后的革命思想埋下种子。次年,年仅17岁的刘文典就加入了同盟会,投身革命浪潮。 1908年底,刘文典东渡日本,入早稻田大学攻读文学与哲学,并跟随国学大师章太炎学习经学与小学,成为其得意门生。1913年,他化名刘天民再次赴日,加入中华革命党,甚至担任过孙中山的秘书。 1917年开始,刘文典在北京大学任教,专注于国学研究。他以其精深的学术造诣和严谨的治学态度,很快成为学界翘楚。尤其是他在古籍校勘方面的贡献,为后世学者提供了宝贵的研究资料。 1928年,正值国民政府推行教育改革之际,刘文典受邀担任安徽大学文学院筹备主任,代行校长职务。这一时期,中国高等教育正处于发展阶段,各省纷纷筹建省立大学,安徽大学的创办也是这一浪潮的产物。 刘文典在安徽大学推行了独特的教育理念,特别重视古籍研究与校勘的实践教学。他主张学生不仅要学习文字表面的知识,更要深入理解背后的文化精神。在他的带领下,安徽大学尽管刚刚起步,却已经形成了浓厚的学术氛围和严谨的治学风格。 在蒋介石视察安庆前夕,学生们更是组织了多次集会和游行,表达对军阀政治的强烈不满。面对这种局势,刘文典作为校长,表面上保持中立,但实际上暗中支持学生的正义行动。他认为学生的爱国热情应当得到尊重,而不是被压制。 1928年,国民政府刚刚完成北伐,开始着手巩固政权,加强对全国各地的控制。教育领域作为意识形态的重要阵地,自然成为国民政府重点关注的对象。蒋介石此次视察安庆,表面上是关心地方教育发展,实则通过加强对高校的控制,培养忠于国民党的知识分子队伍。 蒋介石的视察,是这一政策的具体体现,也是对安徽地区政治忠诚度的一次检验。地方官员和各机构负责人纷纷精心准备,希望能够在这次视察中表现出对国民政府的绝对服从。 然而,刘文典作为一位有着深厚国学造诣和革命背景的知识分子,对于这种形式主义的迎接活动显然不以为然。当蒋介石来到安徽大学视察时,他竟然没有按照惯例安排学生列队欢迎,这在当时是极为罕见的举动。 这一行为立即激怒了习惯被众星捧月的蒋介石。在随后的交谈中,双方言辞激烈,最终导致蒋介石失去理智,给了刘文典两个耳光。让在场所有人都没想到的是,性格刚烈的刘文典并没有选择忍气吞声,而是立即反击,一脚将蒋介石踹翻在地。 事件发生后,刘文典立即被关押,面临严峻的处境。然而,文化界的众多大佬得知消息后,立即行动起来。以蔡元培、胡适、蒋梦麟为首的一批知名学者,开始为刘文典奔走呼告。他们利用自己在学术界和政界的影响力,通过各种渠道向国民政府施压。 蔡元培亲自致信蒋介石,指出刘文典在学术上的重要贡献,强调他是中国学术界不可多得的人才。胡适则利用自己与国民党高层的良好关系,在私下场合反复提及此事,为刘文典求情。蒋梦麟作为北京大学校长,也从教育界的角度表达了对刘文典的支持。 这些文化界大佬的共同努力,最终使国民政府不得不考虑舆论影响,决定释放刘文典。这一事件虽然使刘文典失去了安徽大学校长的职位,却也展示了当时知识分子群体的团结力量。 获释后的刘文典,于1929年2月被聘为清华大学教授,同时在北京大学主讲汉魏六朝国文和校勘学。1930年9月,他更是升任清华大学中文系主任,学术生涯达到新的高峰,完成了重要著作《庄子补正》。 抗战爆发后,刘文典展现出坚定的爱国情操。他拒绝随清华大学南迁,选择留在北平,并多次拒绝日军的拉拢和威胁。即使在日军两次派宪兵闯入家中搜查的情况下,他依然坚持民族气节,不与敌寇合作。 新中国成立后,刘文典得到了充分的认可。1956年,他不仅当选为全国政协委员,还被评为全国一级教授,成为云南大学唯一的一级教授。这些荣誉,是对他学术成就和人格魅力的最好肯定。 1958年7月15日,这位秉性直爽、学术精深的国学大师因脑溢血离开了人世,但他的精神和学术贡献,却永远留在了中国学术史上。