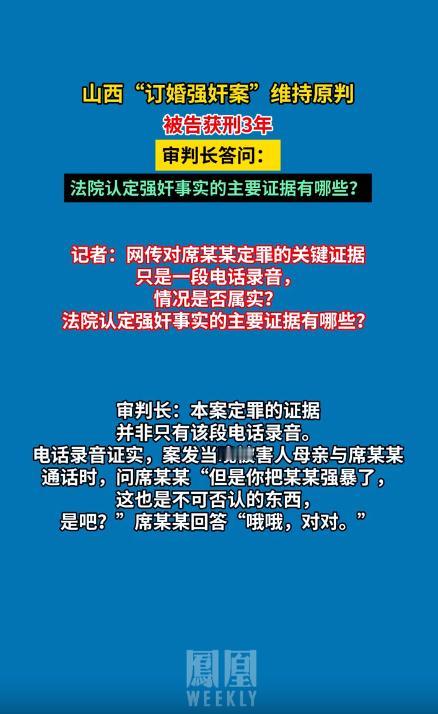

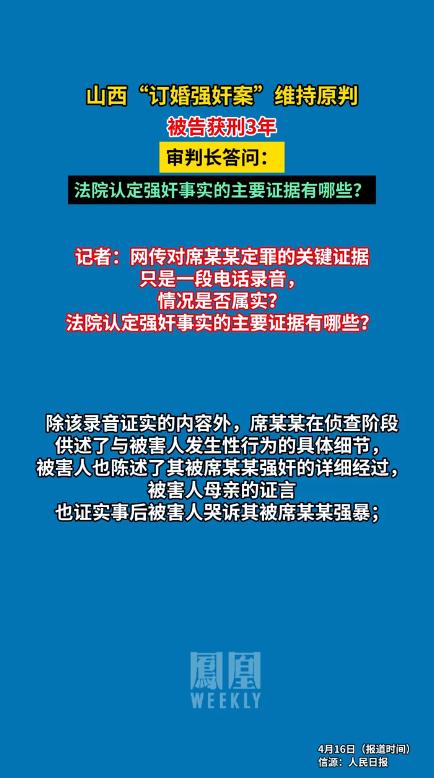

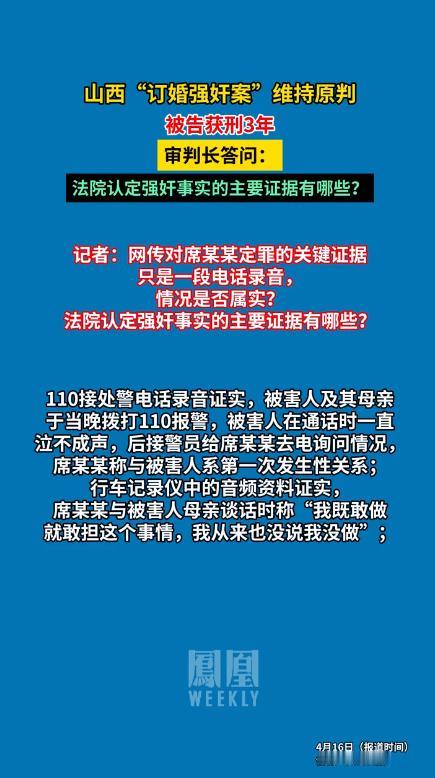

山西“订婚强奸案”二审宣判,怎么看待? 抛开情绪看,这案子照出了中国司法实践里一个关键逻辑 ——法律不认 “关系滤镜”,只看有没有违背女性的真实意愿。 从法律程序上看,二审维持强奸罪判决其实挺 “规矩”。法院认定席某某有罪,核心就俩字:“强迫”。根据刑法,哪怕两人是恋爱关系、订了婚,只要发生关系时女方明确反对,就算 “违背意志”。就像你请朋友去家里吃饭,不代表对方可以随便翻你抽屉 —— 亲密关系不是 “性同意” 的默认许可。案子里的证据链也挺扎实:精斑 DNA 直接证明发生了关系,女方指甲里的皮屑和男方匹配,还有报警录音里她哭着说 “我不愿意”,这些细节串起来,基本堵住了 “自愿” 的说法。 为啥这判决让这么多人觉得 “颠覆认知”?因为它撕开了司法实践里三个现实:第一,口供虽然重要,但不能单靠 “嘴说”。男方一开始承认 “可能用力过猛”,后来又翻供说 “自愿”,这种前后矛盾在法官眼里很减分,毕竟证据链比单一口供更靠谱;第二,“订婚 = 性同意” 早就是老黄历了。这些年类似案例不少,比如浙江有男方订婚时强迫发生关系被判三年,河南有男生分手后以 “复合” 为由强奸前女友获刑,法律早就用判决告诉大家:哪怕谈婚论嫁,女方说 “不” 就是 “不”;第三,证据收集得 “争分夺秒”。女方案发后 2 小时内报警,警方及时提取了生物样本,要是拖几天再报案,证据没了,案子可能就成了 “罗生门”,这也提醒受害者:保护自己的权益,别被 “面子” 绊住脚。 判决背后,其实藏着三个值得掰扯的社会问题。首先是 “半推半就” 的界定难题:有人觉得女方 “没激烈反抗” 就是默认,可法律没这模糊地带 —— 只要发生关系时她明确拒绝,事后没追究也不影响定罪,这就像借钱时你说 “不借”,对方硬塞钱进你兜,事后你没报警,也不能算 “自愿接受”;其次是彩礼和性权利的纠缠:男方家属曾拿 “返还彩礼” 说事,可女方早就把 10 万彩礼退到婚介机构,男方不去领,法院直接回怼 “权利义务对等”,这等于给那些想靠彩礼 “绑定” 女方的人敲警钟:钱买不来 “同意”,更买不来法律豁免;最后是性教育的缺位:很多争议的根子,在于大家对 “性同意” 边界感模糊,比如有人觉得恋爱时牵过手、接过吻就 “该发生关系”,但法律连夫妻分居期间强迫发生关系都可能算强奸,这说明咱们对 “身体自主权” 的理解,还得补上 “边界感” 这一课。 现在网上两种声音挺对立:支持的人说,这判决保护了女性说 “不” 的权利,免得订婚成了 “性特权通行证”;反对的人担心,以后恋爱时稍有矛盾,会不会被 “反咬一口”?其实法律的逻辑很简单:它保护的不是某个性别,而是每个人拒绝的权利。试想,如果订婚就能让男方 “理所当然” 发生关系,那些靠彩礼娶媳妇的偏远地区,女性会不会更像 “被交易的商品”?如果亲密关系能默认 “性同意”,职场里的权力压迫、校园里的师生恋陷阱,又该怎么界定?从这个角度看,判决其实是在打破 “关系带来的特权幻觉”,让性权利回归 “个体自愿” 的本质。 当然,争议也暴露了司法实践的挑战:怎么避免 “口供依赖” 导致的误判?怎么平衡 “保护受害者” 和 “防止恶意诬告”?这些问题没标准答案,但至少这案子让大家开始认真讨论:性同意的核心,不是 “有没有反抗”,而是 “有没有说‘不’的自由”。就像有网友说的:“法律不是要拆散情侣,而是让爱情里的每一步,都建立在真正的尊重上。” 您觉得这判决是 “矫枉过正”,还是 “必要清醒”?评论区聊聊?