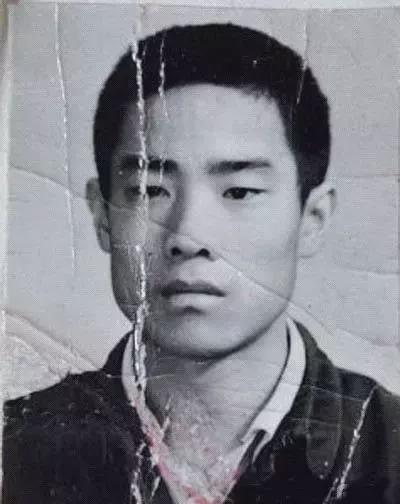

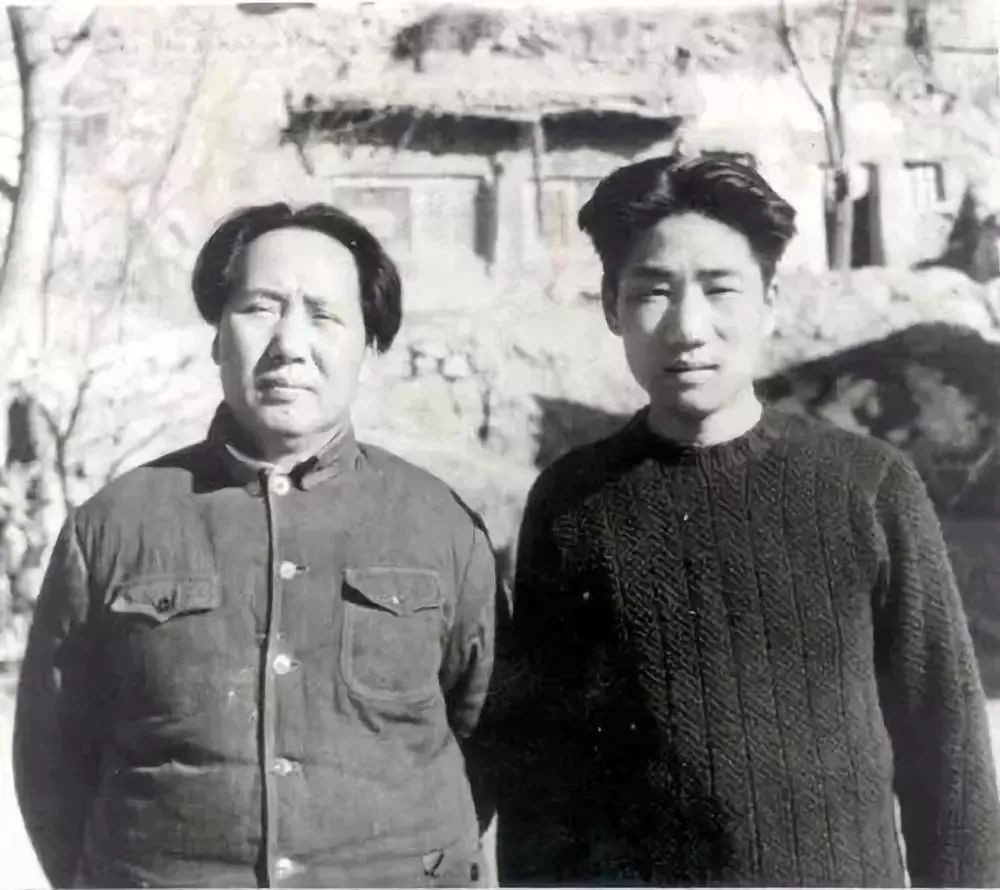

1983年,开国元帅朱德的孙子,在天津被判死刑,到底犯了什么罪? 上世纪八十年代初,中国刚刚开始改革开放,社会结构和意识形态都在经历巨大变革。这一时期,由于各种复杂因素的交织,全国范围内的社会治安状况日益恶化。街头巷尾的抢劫、盗窃案件频发,恶性刑事案件不断增多,一些地方甚至出现了有组织的犯罪团伙,严重影响了人民群众的生活安全和社会稳定。 面对这种严峻形势,1983年9月2日,全国人大常委会通过了《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》等三项重要决定,标志着全国范围内的"严打"运动正式开始。这些决定对当时的刑法做了重大修改,其中最引人注目的是规定对流氓罪等十几种危害社会治安的犯罪,可以在刑法规定的最高刑以上处罚,直至判处死刑。 在这场声势浩大的"严打"运动中,一个特殊的名字引起了全国人民的关注——朱国华,他是中国人民解放军开国元帅朱德的亲孙子。朱德作为中国革命的元老和军事家,在中国近现代史上拥有崇高的地位。而他的孙子却在这场运动中因犯罪被判处死刑,这一强烈对比使得朱国华的案件成为当时社会关注的焦点。 朱国华生长在一个备受瞩目的家庭中,从小就享有特殊的社会地位和资源。作为"将门之后",他的成长过程中既有来自家族的荣光,也有与之相伴的巨大期望。然而,正是这种特殊的成长环境,可能在某种程度上扭曲了他对自身身份和社会规则的认知。在当时的社会环境中,有"背景"的年轻人往往能够获得更多便利,而这种特权意识也可能成为他日后犯罪的心理根源。 改革开放初期,西方思想和文化开始涌入中国,社会价值观发生了巨大变化。在这种背景下,朱国华的人生道路也逐渐偏离了健康的轨道。他没有选择利用自己的家庭背景为社会做出贡献,而是滑向了犯罪的深渊。 朱国华的犯罪并非一蹴而就,而是有一个逐步发展的过程。最初,他可能只是利用自己的特殊身份获取一些小便利,但随着时间推移,他的行为逐渐升级。公开资料显示,自1978年开始,朱国华就与刘增祐、郑爱民等人形成了一个以他为首的犯罪团伙。 这个团伙的犯罪手段十分恶劣,他们利用举办家庭舞会等活动,播放黄色歌曲、观看不良内容,通过请客吃饭、许诺帮助找工作或调动工作等手段,诱骗和控制女青年。更为恶劣的是,他们还会利用受害者的隐私进行要挟,或者通过团伙成员拦截的方式,迫使受害者就范。这些行为不仅严重侵犯了受害者的人身权利,也严重扰乱了社会秩序。 随着犯罪活动的深入,朱国华团伙的行为越来越猖獗。他们甚至将已经受害的女青年互相"转让",使得受害者遭受更多伤害。就这样,一个原本可能拥有光明前途的朱德之孙,最终成为了一名危害社会的罪犯,并在1983年的严打运动中,因严重罪行被天津市法院判处死刑。 1983年,朱国华案进入司法程序,案件的具体细节逐渐浮出水面。法院调查显示,朱国华团伙的犯罪手段十分老练而隐蔽。他们通常先是以举办家庭舞会为幌子,吸引年轻女性参加。在这些看似普通的社交活动中,他们会播放当时被视为"黄色"的歌曲,展示不健康的图片和录像,营造出一种放纵的氛围。 对于一些经济条件不佳或者有工作需求的女性,朱国华则会利用自己的"特殊身份",许诺能够帮助解决工作问题或提供其他便利。一旦获取信任后,他们就会采取进一步行动。更为恶劣的是,当受害者想要摆脱时,他们还会使用扣押个人物品或威胁揭露隐私等方式进行控制和要挟。 法院最终认定的事实令人震惊:朱国华强奸妇女8人,强奸未遂4人,玩弄妇女7人,猥亵6人。这些冰冷的数字背后,是无数个被摧残的生命和被破坏的家庭。基于这些事实,法院依法判处朱国华死刑,并剥夺其政治权利终身。这一判决,无论对朱国华本人,还是对整个社会,都带来了深远的影响。 朱国华案的司法进程体现了当时"严打"政策的典型特征——"从快从严"。根据资料显示,朱国华案的一审和二审判决之间仅相隔三天时间,这种罕见的速度充分体现了"严打快打"的原则。在普通情况下,尤其是对于死刑案件,上诉审理通常需要更长时间来确保审判的公正性和准确性。 在当时的特殊历史背景下,司法机关面临着巨大的压力。一方面,需要迅速回应社会对打击犯罪的迫切期望;另一方面,也需要确保法律程序的基本公正。对于朱国华这样具有特殊家庭背景的被告,司法机关的每一个决定都会受到更多关注。然而,最终的判决表明,即使是开国元帅的后代,在法律面前也没有特权可言。 朱国华案引发的媒体报道和公众讨论对司法过程产生了一定影响。一些人认为应该考虑朱国华的特殊家庭背景给予宽大处理,而另一些人则坚持认为法律面前人人平等的原则不容动摇。这种舆论环境也为司法机关带来了额外的压力,但最终法院坚持依法办案,不为外界因素所左右。