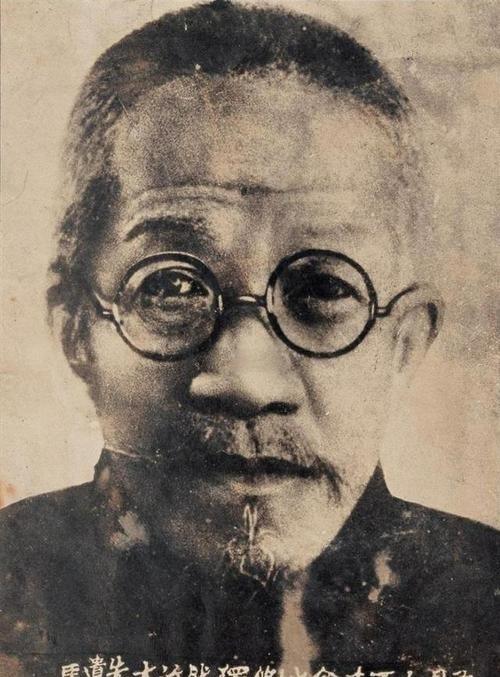

1929年,章太炎来杭州楼外楼吃饭,恰好蒋介石和宋美龄来吃饭,双方各吃各的,互相也不打招呼。要走的时候蒋介石却过来寒暄“太炎先生,你好吗?”章太炎回答“靠一支笔骗饭吃。”随后蒋介石便将自己的手杖送给了章太炎。 1929年的中国,时局乱得像一锅粥,军阀混战刚消停,国民政府在南京立足未稳。这时候,章太炎和蒋介石在杭州楼外楼吃饭的事儿,就显得格外耐人寻味。章太炎是谁?清末民初的学术大牛,革命派的精神偶像,靠一手文章和学问,把晚清的腐朽思想批得体无完肤。辛亥革命后,他名气更大,但也因为脾气倔、不肯低头,跟不少人结了梁子。蒋介石呢,当时已经是国民政府的头号人物,手握军权,忙着统一全国,顺便收拾异己。这俩人,一个是笔杆子,一个是枪杆子,身份天差地别,咋就凑一块儿了? 先说这顿饭的背景。楼外楼是杭州有名的老字号,靠西湖边,风景好,菜更好,吸引了不少文人政客。1929年,蒋介石带着宋美龄来杭州,可能是公务,也可能是散心,毕竟西湖边走走挺惬意。章太炎那会儿住在杭州,跑楼外楼吃饭也不奇怪。他喜欢吃喝,爱凑热闹,这地方对他来说再合适不过。可问题在于,这俩人碰面真就那么巧?那年头交通不便,信息闭塞,两个大人物同时出现在一个饭馆,咋想都觉得有点玄乎。 再看他们吃饭时的态度。章太炎和蒋介石各吃各的,连个招呼都不打,说明啥?关系不好呗。章太炎早年是革命派,1911年辛亥革命后,他跟孙中山关系密切,但对袁世凯称帝那事儿气得要命,公开骂街,后来还被软禁过。蒋介石呢,虽然也算革命出身,可1927年“四一二”清党,把不少老革命派得罪死了。章太炎对蒋的手段肯定看不上眼,觉得这家伙搞独裁,背离了革命初衷。所以,饭桌上不搭理蒋,太正常了。 蒋介石那边呢?他为啥不主动打招呼?可能是摸不清章太炎的脾气。章太炎这人出了名的刺头,嘴毒心直,骂起人来不留情面。蒋介石再怎么说也是政府老大,面子上得过得去,当场被怼一顿可不好看。所以,他选择先晾着,等饭后散场再开口,显得自己有风度,还不得罪人。 说到散场时的寒暄,事情就更有意思了。蒋介石主动走过去,说了句“太炎先生,你好吗?”这话听着客气,可背后动机不简单。1929年,蒋介石正忙着拉拢各方势力,尤其是知识分子和老革命派。章太炎虽然不掌兵,但名气大,影响力强,能拉拢他,对蒋的政权是个加分项。可章太炎的回答太绝了——“靠一支笔骗饭吃”。这话啥意思?表面上是自嘲,说自己没啥本事,就靠写文章混饭吃。可细品品,里头有刺啊。他没说“靠笔救国”或者“靠笔治学”,偏说“骗饭吃”,这不就是在暗讽蒋介石那些搞权谋的家伙,才是真“骗”吗? 蒋介石听了这话,估计心里有点堵,但他没翻脸,反而送了根手杖。这手杖啥意义?有人说是示好,觉得章太炎年纪大了,送个手杖挺实用,也算表达敬意。可也有人觉得这是蒋在摆姿态,表面尊重知识分子,其实是想收买人心。那年头,蒋介石对外形象挺注意,经常搞点小动作拉拢人,比如送礼、写信啥的。章太炎接没接这手杖,史料没明说,但以他的脾气,估计没啥好脸色。 这事儿背后还有个大背景——知识分子和政治家的关系。那时候,国民政府刚建立,蒋介石急需文化界的支持,可很多读书人瞧不起他,觉得他靠武力上位,没啥文化底蕴。章太炎就是这种人的代表。他学问深,骨头硬,从不屑于跟当权者低头。蒋介石呢,想用点软功夫拉拢这些“文化大V”,可效果不咋样。楼外楼这场饭局,其实就是个缩影:一边是摆谱的政治家,一边是倔强的学者,谁也看不上谁。 再往深了说,这顿饭还反映了时代的分裂。1929年,表面上国家统一了,可底下暗流涌动。军阀余孽还在闹,共产党在农村搞根据地,知识分子这边也分了好几派。章太炎这种老派文人,既反袁世凯,也反蒋介石,甚至对孙中山后期的一些做法都有意见。他觉得自己是“清流”,看不上那些玩权术的家伙。蒋介石呢,忙着抓权,哪有心思跟这些老学究掏心掏肺?所以,楼外楼这场碰面,表面平静,底下却是两种价值观的碰撞。

看不惯

民国时的大师还是很有骨气的。很多大人物也敬重知识分子

海王星数码科技

章太炎人品忒差