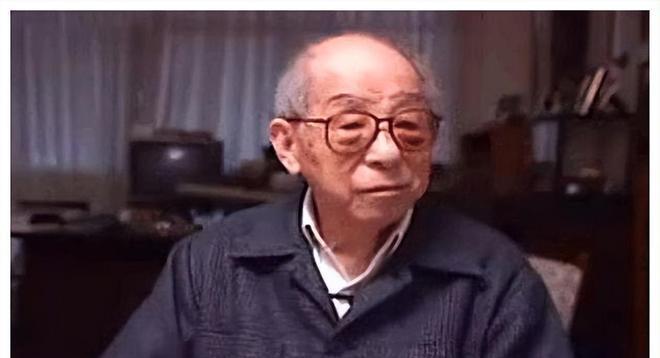

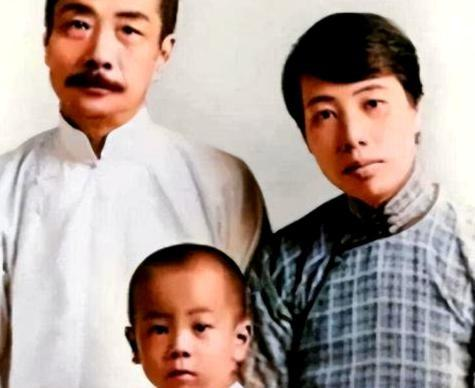

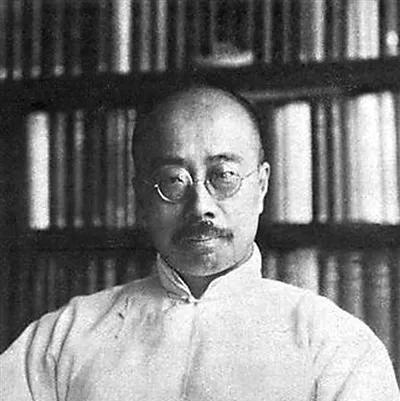

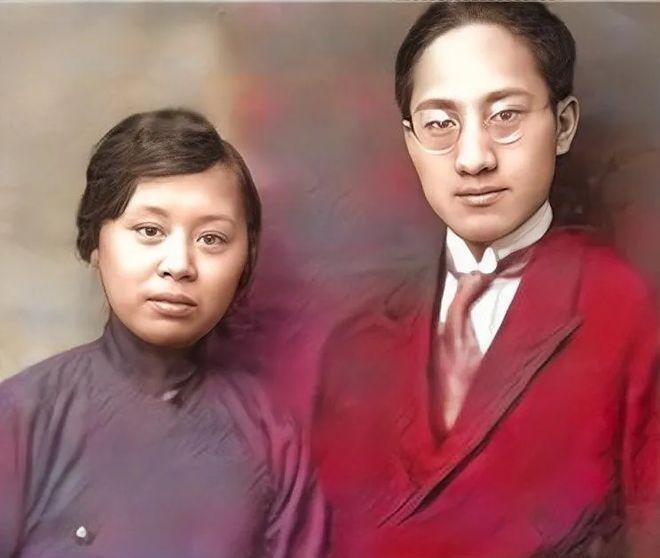

1902年1月,22岁的鲁迅从矿路学堂毕业后,公费赴日本留学学医,为了唤醒麻木的国人,他决定弃医从文,对“铁屋”中昏睡者发出振聋发聩的呐喊,走上了文学救国的道路。 1918年5月15日,《新青年》杂志上发表了一篇名为《狂人日记》的小说,引起文坛轰动。这篇作品标志着中国现代文学史上第一部白话文小说的诞生,作者署名为鲁迅。然而,鲁迅发出这震撼人心的"呐喊"之前,却经历了长达十多年的思想蜕变和艰辛探索。 那是在1902年1月,当时22岁的周树人(鲁迅的原名)刚从南京矿路学堂毕业,怀揣着救国的热血,获得公费资格前往日本留学。4月4日,年轻的周树人踏上了横滨的土地,初次体验了坐火车的震撼。从横滨到东京的火车之旅,让他深刻感受到日本的现代科技文明与中国的巨大差距。 抵达东京后,周树人进入弘文学院学习日语。在这里,他不仅学习语言,更重要的是开始思考中国国民性的问题。据他的好友许寿裳回忆,当时的周树人常常讨论三个问题:理想的人性是什么?中国国民性最缺乏的是什么?病根又在哪里?这些思考为他日后的文学创作奠定了思想基础。 1903年3月,在日本留学近一年后,周树人做了一个极具象征意义的决定——剪掉了束缚中国人数百年的辫子。他还特地留影纪念,写下了著名的《自题小像》,其中"我以我血荐轩辕"的诗句,展现了他强烈的爱国情怀和献身精神。 在弘文学院学习两年后,1904年4月,周树人前往仙台医学专门学校学医。他原本怀抱着学成医术救治国人身体的理想,却在这里遇到了改变一生的转折点。一次课间休息,周树人在幻灯片放映中看到了震撼人心的一幕:日俄战争中,一群中国人围观同胞被日本人处决,却表现得麻木不仁,甚至幸灾乐祸。 "凡是愚弱的国民,即使体格如何健壮又能怎么样?"这一刻,周树人意识到中国人的问题不在身体,而在精神。1906年3月,他毅然放弃医学,回到东京,开始了文学救国的探索之路。 从最初想学武,到确立学医,再到最终弃医从文,周树人的求学之路充满曲折,但爱国救亡的初心始终如一。虽然他在仙台的医学院成绩平平,但正是这段经历让他看清了中国的根本问题。正如他后来所说:"并非自以为有做小说的才能……大约所仰仗的全在先前看过的百来篇外国作品和一点医学上的知识。" 离开仙台医专后,周树人回到了东京,开始了他艰难的文学探索之路。1906年3月,怀揣着文学救国理想的他,与许寿裳、周作人等人筹办《新生》杂志,希望通过文学唤醒国人精神。可惜,由于种种原因,这一计划最终搁浅。不过,周树人并未因此放弃。 他与周作人合作翻译并出版了《域外小说集》,希望通过引进外国文学作品,开拓国人视野。然而,这一尝试同样遇到了冷遇。《域外小说集》第一集印了1000册,第二集印了500册,最终却只卖出了可怜的20册。尽管如此,这些早期的失败并没有击垮周树人的文学信念。 在东京期间,周树人为《河南》杂志撰写了几篇重要文章,如《人之历史》《科学史教篇》《文化偏至论》和《摩罗诗力说》。在这些文章中,他提出了"立人"的思想——"是故将生存两间,角逐列国是务,其首在立人,人立而后凡事举"。他认为,要使国家站立起来,首先要使人站立起来。同时,他呼吁"精神界之战士"的出现,希望有先驱者能够引领国民觉醒。 1908年4月,一个偶然的机会,周树人与周作人、许寿裳等五人搬进了东京大学附近的一处住宅,他们将这个地方称为"伍舍"。令人惊讶的是,这处住宅的前任住户竟是日本著名作家夏目漱石。对于立志从事文学创作的周树人来说,这无疑是一种鼓舞。尽管他对日本文学总体上不太感兴趣,但却对夏目漱石十分佩服,经常阅读他的作品如《我是猫》《虞美人草》等。夏目漱石放弃大学教授职位专事写作的选择,也在某种程度上影响了周树人后来在上海选择卖文为生的决定。 1909年8月,在日本留学近八年后,周树人回到了中国。表面上看,这段留学生涯似乎收获有限——仅有一张弘文学院的毕业证和仙台医专一年半的学历。然而,正是这段经历为他打下了坚实的文学基础,培养了他深刻的思想。 回国后,周树人经历了近十年的沉默期。在这期间,他默默积累,思想逐渐成熟。终于,1918年5月,他以"鲁迅"的笔名在《新青年》杂志上发表了《狂人日记》,正式拉开了中国现代文学的序幕。