最近在帮助审订一部刚校注出来的清代志书。该志书中引用了清初顾祖禹《读史方舆纪要》中的内容,“武帝开西南夷”用的是“彝”字,该志书中还有多处“夷族”二字也是用的“彝族”。

原先负责点校注解的地方文史工作者不了解这是清代文字狱的避讳之故,反而误以为“彝族”之名在明代就已经存在,作了这样的注解。

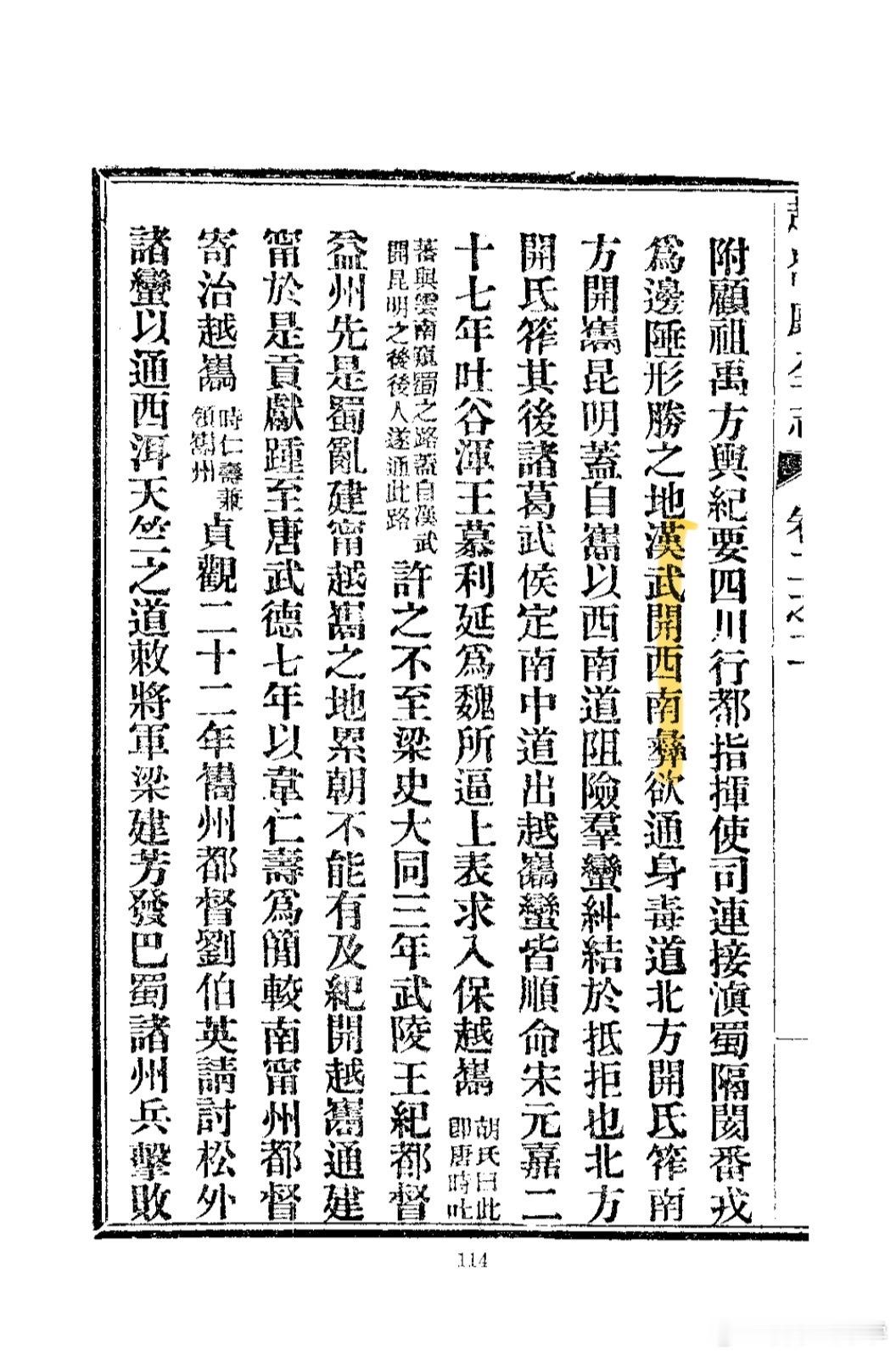

我才给他们说这样要不得,边疆民族地区的古代地方志书这样注解要严重误导后人。清朝雍正时编纂成的《古今图书集成》,里面涉及到的“夷”字几乎通通都被改成了“彝”字。甚至连儒家经典《尚书》在清代很多刻本中的“夷”字也被改成“彝”。古人所说的“夷”是泛指所有异族,“西南夷”是贬指今天西南地区的所有少数民族,不能将其错误的注解为今天西南的彝族。

后来我重新给写了一条注解:

②西南彝,原文即用此“彝”字。清初屡兴文字之狱,康熙以后刻本将很多文字中“夷”字妄改为“彝”,清末和民国时期又才改回原貌。如“九彝八蛮”,出自《尚书·旅獒》:“遂通道于九夷八蛮。”清代避忌,以“彝”代“夷”。前代史家吕思勉先生在《中国通史》中已经指出:“康、雍、乾三朝,大兴文字之狱,以摧挫士气。乾隆时开四库馆,编辑四库全书,却借此大烧其书。从公元1763到1782二十年之中,共烧书24次,被烧掉的书有538种,13862部之多。不但关涉清朝的,即和辽、金、元等有关涉的,亦莫不加以毁灭。其不能毁灭的,则加以改窜。他岂不知一手不能掩尽天下目?不过肆其狠毒之气,一意孤行罢了。”