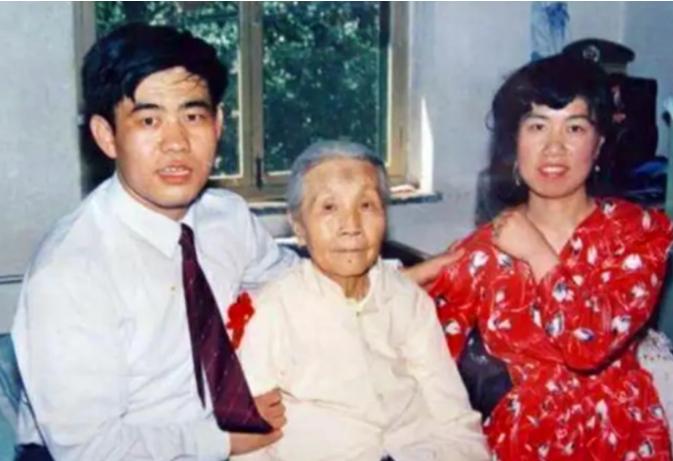

1992年,88岁老太太嘱咐孙子:“自己死后,千万要将尸体保存好。”不料老奶奶刚去世,遗体就散发着阵阵香气,等到十年后,老奶奶的遗体再次出现世间时,立马轰动中国,纷纷来到家中看望! 2002年的一个初秋早晨,河北香河县一个小院门前停满了各式各样的车辆,中国科学院和军事医学科学院的标志格外醒目。一群身着白大褂的专家们小心翼翼地走进一间保存完好的老房子,这里存放着一具已经保存了整整十年的遗体——周凤臣老人的遗体。 "这种现象在医学界极为罕见,"一位中科院的研究员边看边记录着数据,"人体在没有任何防腐处理的情况下,能够保持完好状态十年之久,这简直是科学奇迹。" 就在专家们认真研究的同时,院子里已经围满了前来参观的当地居民和慕名而来的各地游客。"听说这位老人的遗体不仅没有腐烂,还散发着一种奇异的香气呢!"人群中不断有人小声议论着。 而这具引起轰动的遗体的主人,周凤臣老人,生前曾是当地颇有名气的医者。若要追溯这一切的起源,还得回到十年前的1992年。 那年,已经88岁高龄的周凤臣似乎预感到了自己生命即将走到尽头。她出生于1905年,来自一个有着深厚医学背景的家族,她的祖上曾在皇宫中担任过御医,父亲也是一位颇有声望的医生。然而,在那个重男轻女的年代,周凤臣学医之路并不平坦。 "医术传男不传女"的封建思想一度让父亲拒绝教授女儿医术。但周凤臣并未因此放弃,她经常在父亲看病时偷偷记下症状和治疗方法。父亲其实都看在眼里,只是碍于传统观念一直没有正式传授。 直到当地爆发一场严重的传染病,病人如潮水般涌入,周父才真正意识到医术不应被传统思想所禁锢。"人命关天,没有任何东西比人的性命更重要",这一认识让他下定决心,开始手把手地教导女儿。 周凤臣学医极有天赋,很快掌握了父亲的医术。婚后,她与丈夫开了一间小诊所,秉承着"永远将救人放在第一位"的理念为乡亲们看病。她不仅医术精湛,而且从不收取高额费用,对贫困人家甚至免费诊治,深受当地百姓爱戴。 1992年初,周凤臣被诊断出患有急性肺炎。在医院住了几天后,她却坚持要出院,还从香河回到了北京儿子的家中。更令人不解的是,回家后的周凤臣开始自己调配药物服用,随后便停止进食,只喝凉水维持生命。 周凤臣老人离世的第五天,家人怀着忐忑的心情前去查看遗体状况。按照常理,没有任何防腐处理的遗体此时应该已经开始腐败。然而,当他们推开房门,预想中的腐臭气味并未出现,反而有一股淡淡的清香飘散在空气中。更令人不可思议的是,老人的四肢依然柔软,没有出现正常遗体应有的僵硬状态。 "奶奶的身体还有温度,"杨学强回忆道,"我们起初以为她只是睡着了,直到检查才确认她已经没有呼吸了。" 接下来的日子里,周老太太的遗体开始经历一系列超乎想象的变化。大约两周后,家人发现老人的身体开始膨胀,皮肤上渗出奇怪的红色液体,看起来像是血迹。这种现象持续了约两周,然后红色液体停止渗出,取而代之的是表皮逐渐呈现出一种蜡质状态。 一个月后,老人的遗体开始产生一种油性分泌物,这在医学上是极为罕见的。六个月后,这些分泌物耗尽,而老太太的身体也完成了最终的转变——表皮完全变成了人们所称的"金刚琉璃体":干燥光滑有弹性,全身骨骼轮廓清晰可见,虽然肌肉已呈塌陷状,但整体保存完好。 这一不可思议的现象很快传遍了当地,引来了县级医疗机构的专家前来研究。然而,即使是专业人士也无法解释这种现象。随着时间的推移,周凤臣遗体的神奇故事传得越来越广,吸引了更多领域的专家前来考察。 "我们需要追溯老人生前的异常行为,才能找到可能的解释,"一位专家在研究报告中写道。通过对家人的详细询问,专家们发现了一系列可能的线索。 原来,在周凤臣生病期间,她表现出了许多奇怪的症状和行为。她常年咳嗽不止,而且在医院治疗时,经常呕吐出一种形状像红色小蝌蚪的物质,还有黑色粒状硬物。她的排泄物也非常异常,呈现紫黑色且粘稠。出院后,老人的饮食习惯发生了巨大变化,特别偏爱冷食,并开始洗冷水澡,这对一位八十多岁的老人来说实在不寻常。 最引人注目的是,周凤臣经常用清凉油涂抹全身的穴位,这一行为在当时被认为只是老人的怪癖,而现在却被专家们视为可能影响遗体保存的关键因素之一。 经过多方研究,专家们提出了几种可能的解释。首先,周凤臣长期服用朱砂,这是一种具有防腐性质的天然矿石。其次,她在去世前一周几乎没有进食,只喝水,体内几乎没有可供细菌分解的物质。再加上她所处的房间干燥通风,为遗体保存创造了有利条件。 但即使有了这些科学解释,专家组也承认,周凤臣遗体的完美保存仍有许多无法解答的谜团。人体科学学会的一位研究员表示:"科学尚无法解释她遗体散发的香气以及为何能保持如此长时间不腐败,这可能涉及到我们尚未了解的人体自我调节机制。"