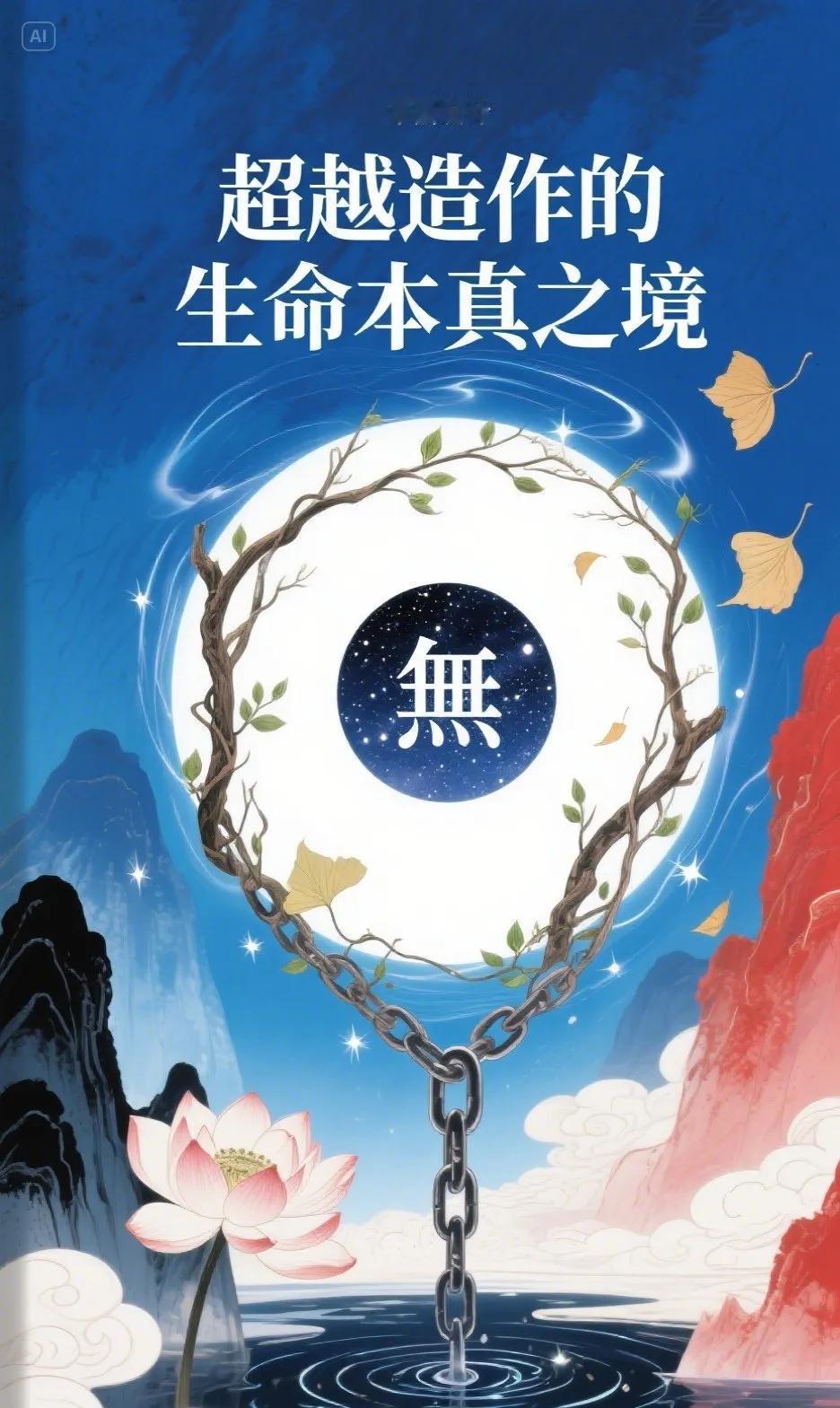

何为无为?超越造作的生命本真之境 世人常将“无为”误解为消极避世的生存哲学,仿佛是一种对生活的妥协与放任。但追根溯源,无为的本质与外在处世态度并无直接关联——它既非教人停滞不前,也非倡导漠视责任,而是指向一种超越心识造作的生命本然状态。这种状态无关行动与否,而在于心灵是否真正从“主动干预”的惯性中抽离。 无为:破除“状态”执念的本初境地 若勉强用语言描述,无为可被称为“没有任何状态的状态”。当我们说“生命本初是无为”时,并非指某种特定的精神境界,而是强调一种超越一切心识造作的原初状态。无论是思考、行动、休憩,还是刻意追求“无所事事”,只要心识处于主动运作的状态,便是“有为”。唯有当心灵停止对内外境界的抓取与评判,不再被“我要如何”的意志驱动,才能趋近无为的真意——正如古人所言“吾不敢为主,而为客”,即放下自我主导的冲动,让生命以自然的节律流淌。 随缘任运:无为中的生命韵律 无为并非否定生命的流动,而是停止人为的“推动”。世间万物依缘而生、随缘而变,就像落叶顺流而下,并非失去动力,而是不再抗拒水流的方向。生命的本然状态寂静而鲜活:它没有刻意的造作,却蕴含着无限的觉知与生机。当心安住于这种“不发力”的状态,过去的惯性力量仍会推动事物发展,却不再有“我在掌控”的执念——这便是“随缘任运”,不是被动接受,而是超越二元对立的自然共生。 不与万物纠缠:心灵的终极解放 我们的心如同永不停歇的波动器,时刻被念头、情绪、外界事物牵引,在“关注—反应—执着”的循环中纠缠不休。哪怕在睡眠中,潜意识的活动仍在编织能量的网络,推动命运的齿轮。真正的无为,是让这颗“抓取的心”彻底歇下来:不再主动与外境纠缠,不再执着于“我该如何”的造作。身体的静止并非无为——若心中仍有挂碍,便是“身静而心乱”。唯有当心灵从一切执着中抽离,不被任何对境束缚,才能体验到“无所住而生其心”的自由。 能量解缚:回归生命的浩瀚海洋 从本质上看,我们的生命系统是无数“能量结”的集合:固化的信念、未释放的情绪、对自我的定义,如同层层叠叠的绳索,将本自圆满的生命局限在狭小的管道中。无为的意义,在于拆除这些自我架设的“供水网络”——当我们不再用“有为”的心力编织新的束缚,内在的能量结便会如同乌云般自然消散。此时,生命不再是受限的管道,而是回归浩瀚的海洋,以本然的姿态流淌、显现,无需刻意对治烦恼,一切执着自会瓦解。 极简纯一:超越概念的终极实相 宇宙的终极奥秘往往藏于极致的简单之中。科学家探寻“基本粒子”的过程,恰如用复杂去追逐简单——而真正的“纯一”,是超越一切形相、不可拆分的无相之境。无为亦是如此:它无法被任何概念准确描述,只能用“无心”“无相”“无住”等否定性词汇勉强指称。头脑的语言天生带有局限,而无为的境地,唯有放下对“理解”的执着,在直接的生命体验中才能证得——那是一种超越二元对立的纯粹觉知,简单到无需任何修饰,却包容一切可能。 无为不是“做到”,而是“放下” 从始至终,无为都不是一种需要修炼的技能,而是对生命实相的直接体认。它无需向外求索,只需向内观照:当我们不再用“有为”的心力编织执念,不再与外境纠缠造作,生命便会自然显露出它的本真——寂静而生动,空无而圆满。这或许就是无为的终极启示:真正的自由,始于放下对“自由”的追逐;而生命的奇妙,永远藏在那颗不再刻意造作的心中。本源智慧 无为之治

ab3721a

天地人都是不均匀变化的电磁场,人之间有引力和斥力,二都相互依存和转换。天、地、物都是如此。 作用(付出、因)与反作用(回报、果),做好(强)自己。物理说实验、文献报告, 天地人都是变化不均匀的电磁场,只是大小而异。 万有力与电磁力的统一是:物体(粒子、星球)之间不但有引力还有斥力,二者相互依存、相互转换,都是电磁力,质量也跟随变化。中子、原子是带电的,物体是带电的。物体内外都有变化的电参数,还有变化的机械参数。能解释太多的现象,包括人类社会现象。宇宙、地球、动植物是个大化工厂。 黑洞是一台非常大的水泵(风机) 真空有电流 时间是事物变化过程! 光内外同样有引斥力及转作用 有作用力就有反作用力,是基本平衡的,多善出少入积德。宇宙有平衡法则 从黑洞到量子,再到人都会纠缠,光子内外也有引斥力。