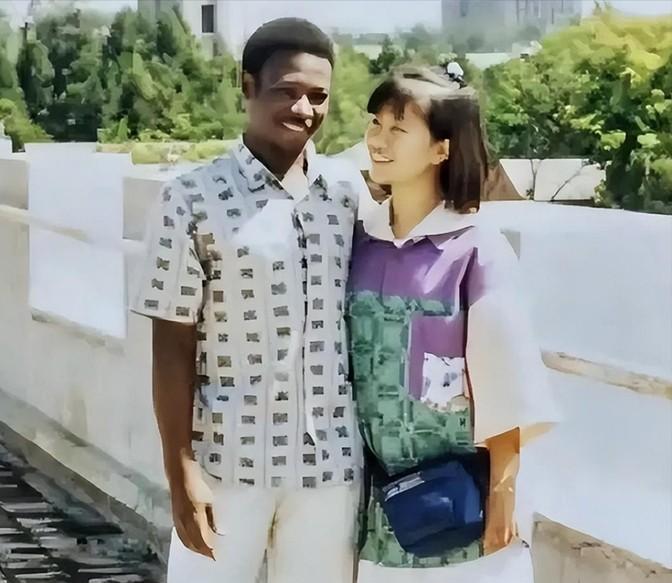

1996 年,清华才女王丽红不顾旁人反对,坚决嫁给了一个非洲小伙。可 20 年后,她再回中国时,亲友们发现,她的生活竟这么精彩。 王丽红,1968年出生在北京的一个普通家庭,父母是老实巴交的双职工,家里条件一般,但对她特别疼爱。她从小就聪明伶俐,小学中学成绩一直是班里拔尖的,老师常夸她脑子快,同学也爱跟这个开朗的女孩玩。父母对她的教育抓得紧,除了课本知识,还让她学小提琴和书法。她拉琴时那股认真劲儿,写字时笔锋的流畅,都让人觉得这丫头不简单。 1986年,王丽红考进清华大学,学的汉语专业。那时候的清华,全国顶尖,能进来的都是人中龙凤。她在学校里混得风生水起,成绩好得没话说,还参加各种社团,忙得团团转。她长得清秀,气质也好,朋友们都喊她“学霸女神”。大学几年,追她的人不少,可她一门心思扑在学业上,压根没考虑恋爱。毕业后,她没急着找工作,继续读研,想把学问钻得更深。 1992年,她的生活起了变化。在一次学校活动上,她认识了来自乌干达的留学生苏玛。苏玛个子高,笑起来特别暖,说话风趣又实在。两人聊了几句就觉得投缘,慢慢成了朋友。时间久了,友谊升温成了爱情。王丽红喜欢苏玛的真诚和热情,苏玛也被她的才华和温柔打动。可这段感情在当时是个大新闻,同学议论纷纷,有人觉得她眼光奇葩,有人甚至冷嘲热讽。家里更是炸了锅,父母听说女儿要跟非洲人交往,急得吃不下饭。他们担心她去了乌干达会受苦,觉得她在北京多好,非要跑那么远干嘛。 压力铺天盖地。家里人劝她,朋友也劝她,可她认定了苏玛。父母急了,把她送到日本留学,想让她断了念头。苏玛却没放弃,跟着去了日本,每天给她写信,陪她四处走走。那份坚持让她心里暖暖的。1993年,她下定决心嫁给苏玛。婚礼没什么排场,就几个朋友祝福,可她觉得踏实又幸福。 1996年,苏玛学成要回乌干达接手家族生意,王丽红二话不说收拾东西就跟他走了。飞机落地那天,乌干达的热浪扑面而来,她看着陌生的土地,心里既期待又有点慌。她知道,这一步跨出去,人生就彻底变了。 刚到乌干达,她有点懵。苏玛的家乡是个小村子,房子是泥巴草搭的,屋里没电,黑漆漆一片。村里人好奇地围着她看,她穿着北京带来的衣服,满头大汗,手忙脚乱。苏玛的父亲是当地酋长,家里人多得数不清,兄弟姐妹几十个。她第一次进门,姑嫂们端着木碗招呼她吃,里面是芋头和豆子,味道怪得很,她硬着头皮吃下去,差点没适应。 生活真不好过。她不会用柴火做饭,第一次生火熏得眼泪直流,菜还糊了。村里人笑她,她也跟着笑,心里却有点不是滋味。文化差异也让她头大,当地妇女地位低,集会上都低着头不敢吭声,她看了心里挺堵。为了融入,她开始学斯瓦希里语,每天晚上跟苏玛练,还试着跟村民聊聊天,帮着干点活。慢慢地,大家开始接受这个“外国媳妇”。 日子刚有点眉目,打击就来了。1997年,他们的小儿子得了疟疾,没几天就没了。那段时间,她整夜睡不着,盯着天上的星星发呆。苏玛一直陪着她,默默给她力量。悲伤过去后,她跟苏玛说,想在这儿做点有意义的事。1998年,他们拿出所有积蓄,建了“鲁扬子中学”,一所教中文的学校。 学校刚开始时条件差得不行,教室是木板搭的,风一吹就晃。她找来一块旧黑板,写下第一个汉字“人”。村里人觉得学中文没用,她和苏玛一家家劝,拎着米袋子当礼物,磨破了嘴皮才拉来几个学生。她教得用心,孩子们学得开心,教室渐渐坐满了人。她还教他们写毛笔字、打太极拳,每逢春节搞活动,村里人穿上红衣服围着篝火跳舞,热闹得很。 多年下来,“鲁扬子中学”成了当地有名的学校,教出几千个会说中文的学生。有些孩子去了中国读书,回来当了翻译或老师。王丽红的名气也大了,大家叫她“非洲孔子”。2021年,她回中国探亲,央视拍了她的故事。亲友们听她讲非洲的日子,都觉得她活得太精彩了。 王丽红用自己的坚持,把一段不被看好的婚姻变成了传奇。她和苏玛的家现在很温馨,孩子们也长大了。她说,人生得敢闯,才知道能走多远。她的故事不只是她自己的骄傲,也成了中非友谊的一个缩影。

用户10xxx66

别带着混杂回国就好

@生活

恶心不恶心?

六月飞雪

又是胡说八道?谁封的非洲孔子??????

@生活

有毛病吧,