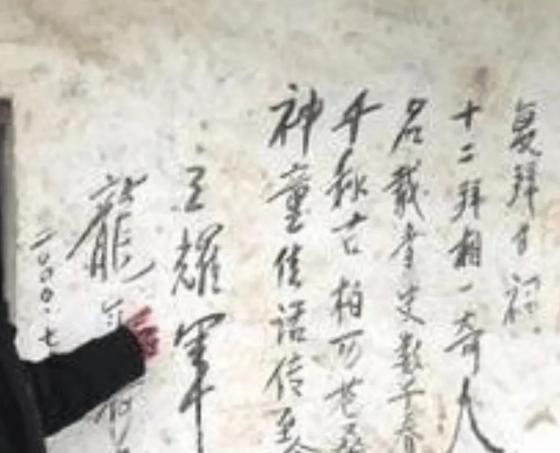

九十年代,流浪汉王耀军在北京因无暂住证被带至收容所,填写信息时,警察见其姓名,好奇询问是否是有名的杞县人王耀军。 王耀军,1945年出生在河南开封杞县的一个穷苦农村家庭。家里靠种地糊口,日子过得紧巴巴,但父母硬是咬牙供他读书。他从小就聪明好学,成绩拔尖,村里人都说他有出息。可惜命运不给面子,两次中考都砸了锅。第一次是考前发高烧,第二次是父亲突然去世,他只能辍学扛起家里担子。那时候,他才十几岁,人生刚起步就撞了墙。 生活的苦没压垮他,反而逼出了他的倔劲儿。他拿起扫帚和石灰,在村里的墙上写诗,那些字粗糙又直白,讲的全是心里憋着的情绪。村民们看新鲜,慢慢地,他的诗在乡里传开了,大家管他叫“墙上的诗人”。这成了他跟命运较劲的法子,也为他后来流浪埋下了种子。 到了80年代初,王耀军不想一辈子困在村里,揣着点希望去了北京。他想着大城市总有出路,可现实狠狠扇了他耳光。刚开始他在工地干活,累死累活赚不了几个钱,房租还一个劲儿涨,最后连个破屋子都租不起,只能睡大街。街头风吹日晒,他却没丢下手里的笔,用捡来的粉笔在地上墙上写字画画。路人有的扔几毛钱,有的看一眼就走,他不图啥,就想把心里话说出来。 1992年,他因为没暂住证被警察抓进收容所。填表时,警察盯着他的名字“王耀军”,觉得耳熟,问他是不是杞县那个诗人。他点点头,平静得像在说别人的事。警察让他背首诗,他张口就来,诗不花哨,却带着股直戳人心的劲儿。警察听完没多说,放他走了。那一刻,他的名字在收容所里留下了点痕迹。 从那以后,他继续流浪,走到哪儿写到哪儿。墙是他画板,粉笔是他工具。他的诗名气大了点儿,从河南传到北京,甚至更远。有人听说过“墙上诗人”,知道他是个穿得破破烂烂的流浪汉,提着水桶到处写字。他不挑活儿,有人请他写广告或诗他都干,赚点钱却总给更穷的人,自己还是那副寒酸样。他不care物质,就想让自己的声音传远点。 他的诗全是生活里磨出来的感悟,有时候犀利得像刀,有时候又暖得像火。写的多是自然和底层的苦乐,短小精悍却有力量。他曾在作品旁写下“中华共和国诗人王耀军”,听着挺土气,但透着他对艺术的死心眼儿和对社会的念想。那些字看着简单,却像镜子一样照出普通人的日子,也让人琢磨社会咋就把人逼成这样。 王耀军流浪了大半辈子,2012年在老家杞县因病去世。他走了,他的诗却没散。墙上的字被风吹雨淋模糊了,可故事还在人嘴里传。他不是啥高雅文人,没正经头衔,但硬是用最接地气的方式证明了才华不分贵贱。他的经历像粒沙子,小得不起眼,却重得让人心里沉甸甸的。他让我们想想,那些街头巷尾的人,他们的命咋就这么苦?艺术又能为他们做点啥? 他的人生没啥传奇色彩,就是一个普通人被生活摁在地上摩擦,却硬着头皮活出点不一样。他没钱没势,连张暂住证都没有,可他的诗却越过了村头巷尾,留在了别人记忆里。这不比那些光鲜亮丽的诗人更牛吗?社会边缘的人,活得艰难,可他们的声音也有分量。王耀军用行动告诉大家,艺术不是高高在上的东西,它也可以是街头的一抹灰。 说到他的诗,其实没啥复杂套路,就是把心里话说出来。他写自然,写穷人的苦,写对社会的不满,句句都像从泥巴里刨出来的。有人觉得他写的糙,可这糙里带着真。他不装,不端着,就这么直来直去地抒发。那些诗看着不起眼,却总能勾住人的心思,让你忍不住多想两句。 他流浪那些年,北京街头多了不少他的痕迹。有人说他是个怪人,有人觉得他可怜,可没人否认他的才华。他不求名利,也不抱怨,就是默默写,默默活。他的故事传开后,有人感慨,也有人反思,社会咋就容不下这么个人才?可现实就是这么硬邦邦,谁也改不了。 2012年,他回了杞县,没多久就走了。去世时,他没留下啥值钱东西,留下的全是那些墙上的字和人嘴里的故事。他的死没掀起啥波澜,可他的诗却像根刺,扎在一些人心里。他的命苦,但他的坚持不软。这让我们看到,底层人的韧性有多强,民间文化的根有多深。