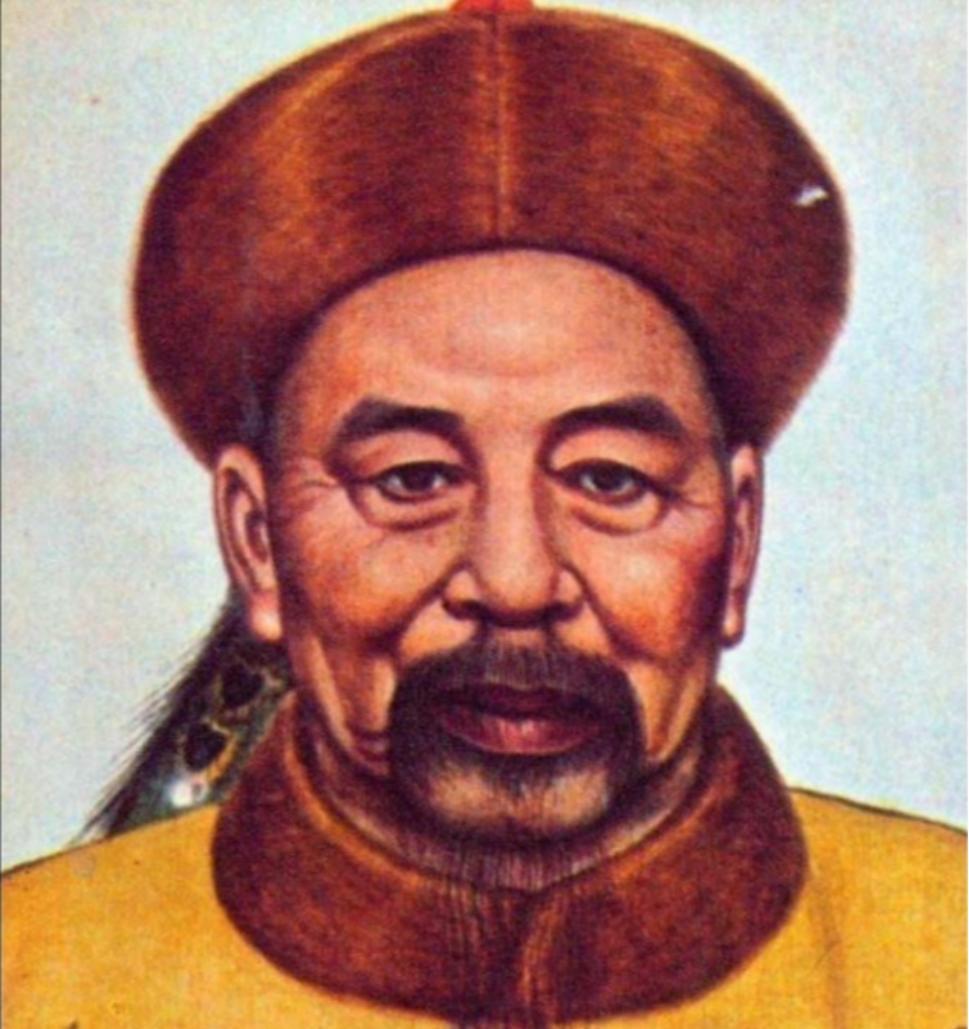

1885年,左宗棠临终怒斥李鸿章害国;两月后,胡雪岩遗言警示子孙远离白虎,满腔愤恨离世。 麻烦看官老爷们右上角点击一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 晚清的历史长河中,一场关乎国运的重大抉择在新疆的荒漠中拉开序幕,这不仅是一场关于领土的争夺,更是一场治国理念的碰撞,一场传统与变革的较量。 当浩罕汗国的铁蹄踏破新疆边境时,朝廷面临着一个艰难的选择:是割舍这片贫瘠之地,还是倾尽全力收复失地?这个选择背后,凸显了李鸿章与左宗棠截然不同的治国思维,朝廷仅拨付了300万两白银,而收复新疆需要的军费却高达1000万两,在这看似不可能完成的任务面前,两位重臣走出了迥异的道路。 李鸿章主张放弃新疆,将有限的资源用于发展海防和洋务,在他的理念中,与其在西北耗费巨资,不如集中力量发展海防,以应对日益严峻的海上威胁,这种务实主义的思维,体现了一位洋务派官员对国际形势的敏锐判断,然而,这种实用主义背后,也暴露出对领土主权的妥协态度。 而左宗棠则以一种近乎执拗的坚守,展现了传统知识分子寸土不让的气节,他不仅变卖家产,更通过胡雪岩筹措巨额军费,年息高达15%,这种看似不理性的举动,却蕴含着深刻的战略眼光:一旦失去新疆,就等于让敌人的刀锋直指北京城下。 在这场国运之争中,胡雪岩的角色尤为特殊,作为一个具有家国情怀的商人,他以个人信用为国家筹措军费,展现了传统商人的另一面,然而,他最终的悲剧性结局,也揭示了商人在政治博弈中的脆弱地位,当李鸿章阵营通过金融手段打击胡雪岩时,这位叱咤商界的风云人物迅速坍塌,最终以千万莫近白虎的告诫收场。 这场较量实际上是三种力量的互动:传统派以左宗棠为代表,坚守着朝廷的尊严和领土完整;变革派以李鸿章为首,试图通过妥协和变革寻求生存之道;而以胡雪岩为代表的商业力量,则在夹缝中寻求发展空间,三方力量的此消彼长,深刻影响着晚清的走向。 历史最终以其特有的方式作出了判断,左宗棠收复新疆的壮举,被英国人评价为乾隆以后百年来最光辉的成就,而李鸿章虽在洋务运动中取得一定成效,却因签订多个不平等条约而被后人诟病,胡雪岩的覆灭则预示着,在制度未完善的环境下,商业力量难以真正成为国家发展的支柱。 这场历史大争,给后人留下了深刻的启示,软弱妥协虽能暂时缓解压力,却可能导致更大的损失;盲目的强硬也并非长久之计,关键是要在坚守与变革之间找到平衡,更重要的是,一个国家的兴衰,不仅取决于外部环境,更取决于内部力量的团结与选择。 左宗棠在新疆种下的胡杨,至今仍在荒漠中傲然挺立;他率军西征时的壮举,依然激励着后人,这不仅是一个关于坚守的故事,更是一个关于民族气节的证明,而李鸿章的际遇则警示后人:在民族危难之际,实用主义的权宜之计未必能真正解决问题。 这段历史给予我们的最大启示或许在于:国家发展需要多方力量的平衡,无论是传统的坚守,还是改革的魄力,抑或是商业的活力,都是国家发展不可或缺的要素,只有在坚守民族气节的基础上推进改革,在发展经济的同时维护主权,才能走出一条真正的强国之路。 历史的天平最终倾向了何方?也许答案并不在输赢之间,而在于这场较量本身对后世的启迪,在当今世界,我们依然需要左宗棠的气节,李鸿章的远见,以及胡雪岩的商业智慧,唯有辩证地看待历史,才能在新的时代背景下,找到适合的发展道路。 信息来源:海峡新干线——1885年9月,左宗棠在病榻上离世时,愤慨地说

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。