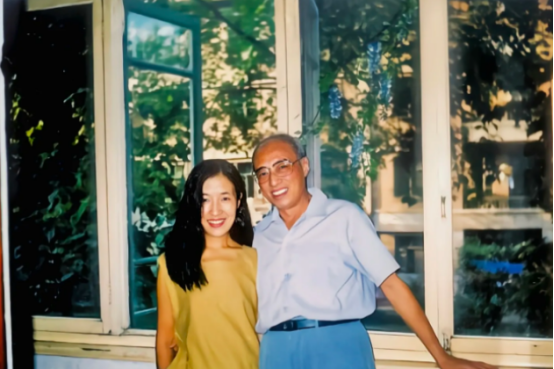

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平,张严平的父母一开始反对这段婚事,但当他们得知杨南生的身份后,瞬间震惊了。 1929年杨南生出生在陕西的一个小村庄,少年时代的杨南生,就展现出了超乎寻常的数理天赋和机械才能,15岁那年,他甚至自制了一台收音机,还因此获奖,这一切似乎已预示着他非凡的人生轨迹。 1947年怀揣科学梦想的杨南生,踏上了留学英国的轮船,在曼彻斯特大学,他攻读机械专业,刻苦钻研,最终以优异的成绩获得博士学位,他的毕业论文,至今仍为该领域的学者所津津乐道。 当1950年朝鲜战争爆发,心系祖国的杨南生,毅然决然地回到了阔别已久的故土,29岁的他,带着周总理亲自签发的任命书,义无反顾地投身到新中国的航天事业中。 在那个物资匮乏的年代,杨南生和他的团队,凭借着一股子不服输的倔强劲头,在固体火箭发动机的研制上取得了一个又一个突破,从“巨浪一号”潜地导弹,到“东方红一号”卫星,无不凝结着他们的心血和汗水。 同事们都说杨南生简直就是个“火箭专家”,但他本人却非常淡泊名利,在他看来,能为祖国的国防事业贡献自己的一份力量,就是最大的荣耀,闲暇之余,这位在工作中一丝不苟的科学家,却会展现出他幽默风趣的一面,三两好友,几杯清茶,谈古论今,诗词歌赋,无所不包。 就是这样一位严谨而又博学的科学家,在一次偶然的采访中,邂逅了他生命中的另一半才华洋溢的女记者张严平。 张严平出生于书香门第,自幼聪颖过人,高中毕业后,她考入了山东大学,学习汉语言文学,大学期间,她曾在《文艺报》发表多篇文章,文笔清新灵动,颇受好评。 1982年怀揣新闻理想的张严平,来到北京,成为新华社的一名记者,她的职业生涯可谓是蒸蒸日上,笔耕不辍,屡获殊荣,同事们都说,张严平不仅文采出众,而且待人真诚,工作勤恳,处处为他人着想。 1984年,32岁的张严平,接到了采访火箭专家杨南生的任务,她做足了功课,却还是难掩内心的忐忑,要知道,杨南生从事的可是涉及国家机密的工作,稍有不慎,就可能误触红线。 当她见到杨南生的那一刻,所有的紧张和拘谨都烟消云散了,眼前这位年过花甲的老先生,虽然两鬓斑白,但眉宇间却透着一股子儒雅的气息,更让张严平没想到的是,杨南生不仅没有一丝倨傲,反而平易近人,谈吐幽默。 一番交谈下来,两人惊喜地发现,彼此在诗词歌赋方面竟有许多共同语言,张严平读了一首自己写的小诗,杨南生即兴赋诗一首,妙语连珠,令在场的所有人叹为观止。 就这样在诗词的缱绻中,一位年过六旬的火箭专家和一位年方二八的女记者,开启了一段看似不可能的跨越时空的爱恋。 这份美好的感情,却注定要经受世俗偏见的重重考验,当张严平向父母坦言,她要嫁给大自己36岁的杨南生时,遭到了父母的强烈反对,在他们看来,女儿嫁给一个头发花白的老头子,不仅有悖伦理,更是在断送自己的前程。 面对父母的百般阻挠,面对世人的冷嘲热讽,张严平没有退缩,她明白,自己爱的,是杨南生这个人,而不是他的年龄,在她心里,杨南生不仅是一位学识渊博的科学家,更是一位诗意、浪漫、热爱生活的智者,是他,让她看到了生命的璀璨与美好。 1986年6月2日,杨南生和张严平完婚了,尽管没有豪华的酒店,没有铺张的排场,但他们的婚礼,却洋溢着最纯真、最甜蜜的幸福。 婚后,他们开始了两地分居的生活,杨南生忙于在陕西的科研工作,张严平则继续在北京的记者岗位上奋斗,尽管相隔千里,但他们每隔三两天,就会给对方写一封信,信中,不仅有对彼此的惦念,也有对工作的感悟,对人生的思考。 两年多的时间里,杨南生总算完成了调动,来到北京与妻子团聚,尽管他们的新居,只是一间简陋的小屋,但对于恩爱的夫妻俩来说,却是最温馨的爱巢。 杨南生每天仍在忙碌的科研工作中度过,张严平则用她的笔,记录下人们的喜怒哀乐,夜深人静时,夫妻俩会在昏黄的灯光下,一起读书、聊天,分享彼此的点点滴滴,张严平常说,有了杨南生,她才真正懂得了生活的意义。 转眼间,几十年光阴悄然而逝,夫妻俩的感情,也在时间的淬炼中愈发坚固,即便是在儿女已经成家立业、夕阳西下的晚年时光里,他们依然恩爱如初,相濡以沫。 2013年,杨南生永远地离开了这个世界,享年92岁,张严平悲痛欲绝,她不仅失去了相爱多年的丈夫,也失去了人生的精神支柱。