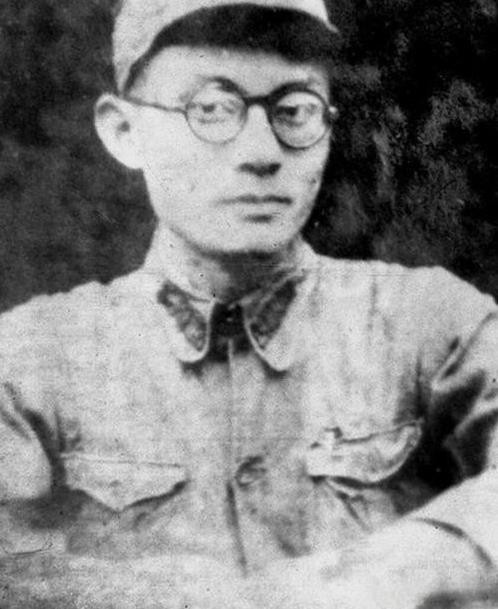

1901年,19岁的马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父深感同情,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?” 马一浮,一个在文化圈封神的人物,他一生致力于国学研究,却深藏一段刻骨铭心的爱情悲剧,这份情感如何影响了他的人生轨迹?他又是如何在心碎之后选择了一条与众不同的道路?这篇文章将带你走进马一浮鲜为人知的内心世界,探寻他情感与学术的交织。 马一浮出生于1883年,浙江绍兴的望族马家,从小就展现出非凡的智力,他不像其他孩子沉迷玩乐,更喜欢沉浸在书海之中,十岁时,母亲让他以院中菊花为题赋诗,他出口成章,展现出惊人的才华,这首诗也预示了他日后不同寻常的人生轨迹,他的早慧,甚至让教了他三年的老师也自叹不如,主动辞去了教职,承认学生的学识已经超越了自己。 十六岁那年,他参加县试,一举夺魁,连鲁迅这样的文学巨匠也成为了他的手下败将,精通四国语言,翻译西方名著,甚至是最早接触和传播马克思主义的学者之一,马一浮的青年时代可谓是光芒万丈,前途一片光明。 然而,命运却给这位天才少年开了一个残酷的玩笑,十六岁那年,在岳父的撮合下,他与名门闺秀汤仪结为连理,汤仪的父亲汤寿潜,是一位颇具声望的绅士,他十分欣赏马一浮的才华,认为他是女儿的理想夫婿。 婚后,两人琴瑟和谐,感情甚笃,共享了一段美好的时光,但好景不长,这段幸福的婚姻仅仅维持了三年,汤仪便因病去世,留下马一浮独自一人面对这突如其来的打击。 十九岁的马一浮,在爱妻的灵前悲痛欲绝,他立下重誓,此生不再续弦,以表达对亡妻的深情,这突如其来的变故,彻底改变了马一浮的人生轨迹,也成为他日后潜心学术的重要转折点。 岳父汤寿潜目睹女婿的痛苦,内心十分不忍,他希望马一浮能走出丧妻之痛,重新开始生活,他甚至提出让自己的小女儿,也就是汤仪的妹妹嫁给马一浮,小女儿与汤仪容貌相似,仿佛是汤仪的翻版,汤寿潜希望以此来慰藉马一浮受伤的心灵。 然而,马一浮拒绝了岳父的提议,亡妻在他心中无可替代,任何人都无法填补她留下的空缺,虽然表面坚定,但马一浮内心也经历了一番痛苦的挣扎,他时常回忆起与亡妻的点点滴滴,那些甜蜜的瞬间如同电影般在脑海中反复播放,让他难以释怀。 过了一段时间,马一浮似乎改变了主意,他再次登门拜访岳父,表示愿意迎娶妻妹,或许是时间的流逝冲淡了悲伤,又或许是内心的孤独让他渴望一份新的情感寄托,然而,这一次,拒绝他的却是妻妹本人,她表示自己配不上马一浮,更不愿让他为难。 妻妹的拒绝,让马一浮彻底断了续弦的念头,他意识到,有些感情是无法替代的,有些人注定只能留在回忆里,从此,他选择了独身一人,将全部精力投入到学术研究和文化传播中。 在经历了情感的重创后,马一浮并没有一蹶不振,反而将悲痛转化为动力,一头扎进了国学研究中,他闭门苦读,潜心钻研,尤其专注于儒释道三家学说,据说,他曾用三年时间通读了《四库全书》的三万六千多册书籍,其学识之渊博,令人叹为观止。 除了个人研究,马一浮也致力于国学教育的推广,他创办书院,讲学授徒,培养了一批又一批的国学人才,他还积极参与报刊的创办,通过各种渠道传播中国优秀传统文化,为文化的传承和发展做出了巨大贡献。 在学术研究和文化传播的道路上,马一浮逐渐获得了广泛的认可和尊重,被誉为“千年国粹,一代儒宗”,即使是鲁迅、蔡元培、胡适等文化巨擘,也对他推崇备至,梁漱溟先生更是称赞他为“千年国粹,一代儒宗”。 马一浮的一生,是坚守与奉献的一生,他将个人的情感悲剧转化为对文化的执着追求,以治学弘志作为情感的寄托,最终成就了一代国学大师的传奇,他用自己的行动诠释了什么是真正的文化传承,也为后人树立了光辉的榜样。 1967年,马一浮与世长辞,他的一生,是传奇的一生,是坚守的一生,也是奉献的一生,他的故事,至今仍激励着无数人,提醒我们,即使面对人生的困境,也要保持对理想的追求,对文化的热爱,他的选择,也引发了人们对人生价值和文化传承的深刻思考。