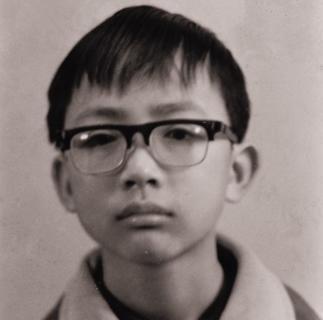

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 赖宁,1973年10月20日生于四川雅安石棉县一个普通家庭。爸爸是县水电局局长,妈妈管财务,家里条件不算差,还有个妹妹。从小,父母教他做人要正直。赖宁不是那种只会死读书的孩子,他迷地质学,梦想当地质学家,经常背着小包上山捡石头,房间里满是岩石标本和书。他成绩优秀,年年拿三好学生,书法、画画、阅读比赛也常获奖。不过,他也有个性:守纪律,有时举报同学被叫“告密者”,但也仗义,帮受罚的同学说话。这种既有原则又有点倔强的性格,后来在他面对山火时表现得淋漓尽致。 1988年3月13日,石棉县海子山因电线短路起火,火势凶猛,威胁到卫星转播台和油库。那天,赖宁在家写作业,听说山上着火,立马跑出去,还叫上朋友一起救火。到了火场,他拿松枝拼命扑火,完全不顾自己才15岁。县里怕学生出事,下令撤离,可赖宁不听,半路跳车又跑回火场。晚上风向突变,火势更猛,他和朋友被浓烟分开。第二天,救援队找到他时,他已无生命迹象,手还抱着棵小松树,像是要跟火拼到底。这份勇敢震撼了所有人。 赖宁牺牲后,全国哗然。1988年5月,四川省政府追认他为“革命烈士”。1989年5月,共青团中央和国家教委授予他“英雄少年”称号,号召青少年学习他。当时,报纸、广播铺天盖地宣传他的事迹,石棉县建了纪念雕像和广场,赖宁纪念馆成了当地地标。90年代,他的故事被编进中小学教材,和雷锋一样,成了无私与勇气的象征。那时候,大家觉得他舍己为人的精神太值得学了,课本把他塑造成孩子们的榜样。 那是个推崇集体主义的年代,英雄就得豁出去命。赖宁的故事感动了无数人,也激励了一代人。他的名字在课堂上被反复提起,成了那个时代的精神符号。家长老师都说:“看看赖宁,多勇敢!”可谁也没想到,几十年后,这个符号会被悄然拿掉。 2012年,教育部把赖宁的故事从教材中删除,这事儿一出,网上炸了锅。有人骂这是忘恩负义,抹杀英雄;有人却觉得挺合理。到底咋回事?其实,时代变了。上世纪80年代,大家崇尚集体主义,英雄就得是“拼命三郎”。可到了21世纪,社会更关注个人价值和安全。一个15岁孩子冲进火场,真的适合让学生模仿吗?万一孩子学他,见义勇为时不顾后果怎么办? 教育部后来解释:不是否定赖宁,而是想告诉学生,见义勇为得量力而行,先保护自己才能帮别人。这理由听着挺接地气。毕竟,教育不是要把孩子培养成“愣头青”,而是教他们聪明地勇敢。删除赖宁,不是说他不伟大,而是他的故事不完全适合当孩子们的行为指南。 这决定背后,有几点让人挺服气的。第一,教育理念变了。现在学校更强调生命教育,教孩子珍惜自己,别轻易冒险。赖宁的事迹虽然感人,但一个少年丢了命,真值得提倡吗?第二,现实问题。山火这种事,专业消防员都得小心,孩子冲上去太危险了,课本拿他当榜样,容易误导。第三,社会反思。那会儿宣传赖宁,有点“英雄至上”的味道,可现在看,一个15岁的生命没了,代价太大了。教材删他,是想让孩子学会理性判断,不是一味往前冲。 再说,赖宁跳车回火场,也有点不听指挥的意思。虽然结果悲壮,但过程不完全是正面示范。教育部这调整,跟上了时代,想让教育更负责、更贴近生活。英雄值得敬,但安全更重要,这说法听着挺中肯的。 当然,反对的人也不少。有人觉得赖宁的奉献精神是宝贵财富,删了他是丢了传统。还有人说,见义勇为本来就该鼓励,怕风险就啥都不干了?这些意见也有道理。赖宁的勇气确实打动人,他的故事激励过很多人,删了他难免让人觉得有点冷血。支持删除的人反驳:不是不讲英雄,而是得讲对的方式。课本是给孩子看的,得教他们智慧地勇敢,不是盲目送命。两边争来争去,最后官方定调:英雄值得敬,但教育得负责。