1948年8月初,蒋介石在南京召开军事检讨会,国民党中将宋希濂发言说:“几十万元的法币抵不上一块大洋,官兵吃不饱、穿不暖。自杀者有之,弃儿鬻女者有之,这怎能维系军心?”

国共内战正如火如荼地进行着。蒋介石这次召集会议,意在提振士气,想找到问题的根源。但事实上,内战局势对国民党极为不利,士气低迷,经济崩溃,物资极度匮乏。

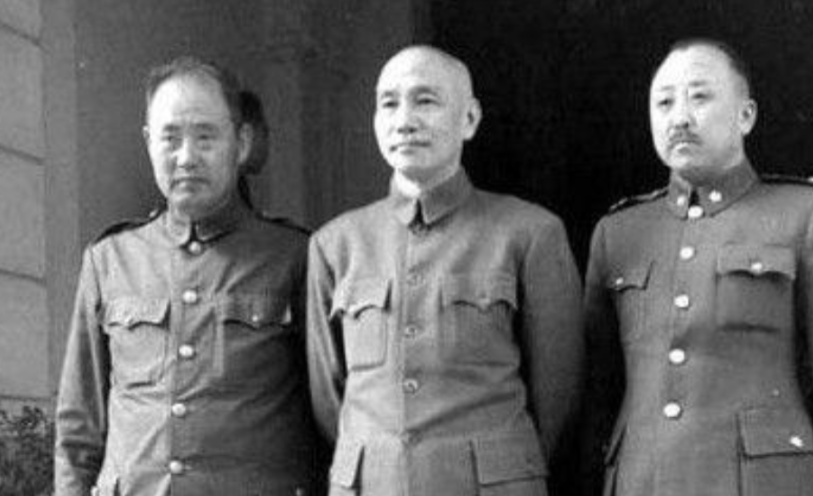

会议刚开始,蒋介石显得神情凝重,但面对宋希濂的发言,他保持着一贯的冷静,只是微微眯起了眼睛。

这并不是宋希濂第一次对国民党的现状发出批评。作为蒋介石的老部下,宋希濂在多年战争中经历了太多起伏。

从抗日战争的光辉战绩,到内战中的连连溃败,他对自己所看到的国民党军队现状感到心寒。这

不仅是军队缺乏资源的问题,更是整个政权正在崩溃的象征。兵士们饥饿难耐,甚至有人选择了自杀,军心早已动摇,哪还有士气去打仗?

宋希濂的话揭露了当时国民党内部的混乱现状,也让这场军事检讨会陷入了沉默。蒋介石虽然没有立刻表态,但在场的人都能感受到,这次会议,恐怕并不会轻易结束。

宋希濂的军旅生涯,曾有过辉煌的时刻。作为一名国民党将领,宋希濂在抗日战争中屡次立下赫赫战功,尤其是在武汉会战、滇西反攻中,他的71军多次挫败日军,成为当时备受瞩目的抗日名将。

到了1948年,宋的命运也随着国民党的颓势急转直下。

1946年,宋希濂被调往西北,负责镇压共产党军队的进攻。尽管他在战术上颇具经验,但面对当时的解放军,他和他的部队屡战屡败。1

1948年内战形势急剧恶化,宋率领的14兵团在鄂西北遭受重创。内战的残酷和国民党的政治腐败让他的军队失去了方向,宋希濂对眼前的一切充满无奈。

回到南京的军事检讨会上,他的发言既是对现实的揭露,也是对未来的担忧。

蒋介石曾一度将他寄予厚望,委以重任,希望他能够阻止解放军的推进,但宋清楚,这已经是不可能的任务。

检讨会后的几个月,宋希濂接连遭遇军事失败。国民党的防线如同破网般,逐步瓦解。1949年2月,荆门战役爆发,宋希濂部79军全军覆没,解放军迅速突破他的防线。6月,宜沙战役再次失败,宋希濂部队溃退至川鄂边界。

这时的宋希濂,已无法再做任何挽回局势的努力,他的命运与国民党的失败紧紧相连。

1949年12月,宋希濂的部队被解放军包围在川康边境的大渡河边。弹尽粮绝,宋希濂带着残余部队试图突围,但最后还是被俘。

至此,这位曾经的抗日英雄,走到了他军旅生涯的终点。

宋希濂被俘后,被送往北京功德林战犯管理所接受改造。对于曾经叱咤风云的国民党将领来说,这是一种难以想象的命运。

此时的国民党,已被解放军彻底击溃,蒋介石也逃往台湾。而他,这个曾经的抗日名将,如今成了战犯。

在功德林战犯管理所的岁月里,宋希濂接受了漫长的思想改造。他开始重新思考自己的选择和立场。1959年,宋希濂获得特赦。

这一年,他的人生也发生了根本性的转折。作为特赦战犯,他加入了全国政协,成为了一名政协委员,参与国家建设。

宋希濂的晚年,充满了对国家的反思和对两岸和平的呼吁。1961年,他与易吟先结婚,过上了平静的生活。

1980年,他赴美探亲,与在美国的子女团聚。在美国,他深感“夫人情莫重于亲”,开始倡导两岸和平统一。他甚至与旧时的黄埔同学共同发起了中国和平统一促进会,成为推动两岸和平的重要力量。

1984年,宋希濂返回中国,参加了黄埔军校建校60周年的纪念活动。这次回国对他意义重大,他不仅见证了国家的繁荣与稳定,还被推选为黄埔同学会的副会长,重新回到曾经的军旅起点。

尽管宋希濂晚年投身于推动两岸统一的事业,他的形象依然在台湾引发争议。台湾媒体曾称他为“中共鹰犬”,对此,宋希濂公开表示,自己始终忠于国家和民族,无论身处何地,都是为了中国的统一和和平。

![男子汉就该这般:走路就应该雄赳赳气昂昂太牛了。国旗下面是勋章[赞]东东着急](http://image.uczzd.cn/1553952201385582215.jpg?id=0)