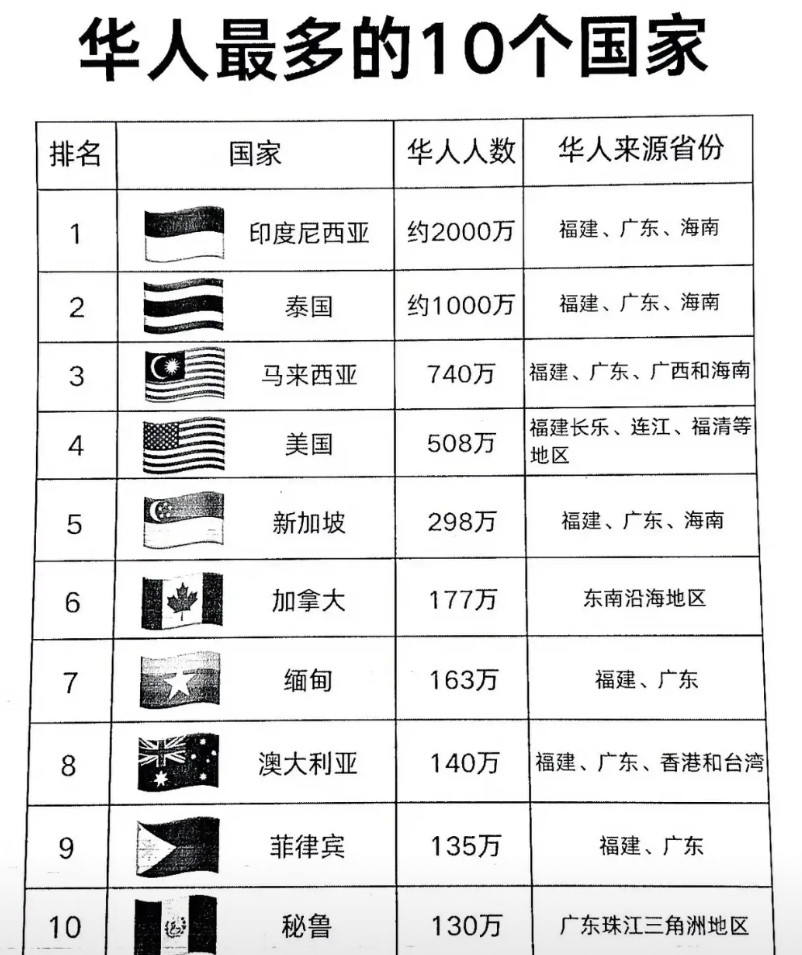

马来西亚的700万华人,几乎把“中国人”这三个字刻在骨子里。他们的生活,中文不是摆设,是日常的语言;文化不是老物件,是家家户户的烟火气。为啥这群离祖国那么远的游子,能把文化根扎这么深? 这事儿得从历史说起,明朝郑和下西洋那会儿,就有福建人跟着船队到了马六甲。但真正大规模移民,是在清朝末年。福建、广东的农民被"卖猪仔"到南洋当苦力,在锡矿场和橡胶园里讨生活。他们住的是木板房,吃的是番薯粥,可心里头一直想着"唐山"(家乡)。登嘉楼的福建人后裔,族谱能追溯到九代前的清朝祖先,祠堂里的雕花大梁还是从中国运来的。 殖民者的压迫和当地族群的排挤,让华人只能抱团取暖。英国人搞"分而治之",把马来人塞进政府,华人赶去经商,印度人割橡胶。这种制度反而逼出了华人的生存智慧——他们在槟城建了"姓氏桥",同宗同族的人住在水上木屋;在怡保开起"kampung"(马来语村庄),闽南话、客家话成了日常交流的工具。更绝的是,他们把中国的私塾搬到南洋,用《三字经》教孩子识字,用《论语》讲做人道理。 华文教育是马来西亚华人的命根子。英国人殖民时,华人自己办起了"义学",用中文教算术和地理。1961年,马来西亚政府颁布教育法令,要求所有学校用马来语教学,否则取消拨款。这相当于要砍断华人的文化命脉。但华人偏不妥协,他们砸锅卖铁办起了独立中学,学生自己交学费,家长轮流当校工。吉隆坡的尊孔中学,当年靠卖粽子、办义演凑经费,硬是撑到了现在。如今,全马62所独立中学,培养出8万学生,统考成绩被30多个国家承认。 华人社团更是把文化传承玩出了花样。吉隆坡中华大会堂,每年组织"二十四节令鼓"表演,把二十四节气和广东狮鼓结合,成了马来西亚的国家非遗。还有槟城的"槟州华人大会堂",发起"汉字保卫战",逼着政府在路牌上加注中文。这些社团就像文化黏合剂,把分散的华人社区拧成一股绳。 经济上的成功,让华人有底气坚持文化自信。马来西亚十大富豪里,七个是华人。郭鹤年的香格里拉酒店开遍全球,杨忠礼的建筑公司承包了半个东南亚的基建。但他们没忘本——郭鹤年捐资建了北京的中国国际贸易中心,杨忠礼在马来西亚推动"一带一路"项目。这种"商业成功+文化反哺"的模式,让华人在经济上站稳脚跟的同时,也守住了文化阵地。 最让人佩服的是,马来西亚华人把中华文化玩出了新花样。他们发明了"捞生"习俗,过年时把鱼生、蔬菜丝拌在一起,边捞边喊"步步高升";还把舞狮变成高桩表演,狮子在几米高的木桩上跳跃,成了国际赛事项目。更绝的是,马来族和印度族也跟着学,开斋节送"绿包",屠妖节送"紫包",全是跟华人学的"红包"文化。 当然,挑战也不少。政府限制华校扩建,乡村华小只剩几个学生;年轻一代更爱说英语,方言慢慢消失。但华人总有办法——沙巴的华小招不到华裔学生,就收马来族和印度族孩子,结果非华裔学生占比涨到48%。这反而让华文教育成了跨族群的桥梁,连马来西亚教育部都承认,华小是"多元文化的典范"。 如今,马来西亚华人的文化传承,早就不是简单的"保存传统",而是一场充满智慧的生存博弈。他们用教育当武器,用社团当盾牌,用经济当底气,在异国他乡活出了中国人的精气神。这种倔强,不是固执,而是对根的坚守。当二十四节令鼓在吉隆坡敲响,当春节舞龙队伍穿过马来村庄,你会明白:文化的力量,从来不是靠武力征服,而是靠一代又一代人的坚持与创新。