在中国,流传着一句老话:“富不过三代。”意思是家族的财富和荣耀往往传不了几代就烟消云散。历史上,很多显赫一时的家族,比如三国时期的袁绍家族、唐朝的李氏皇族,都没能逃过这个魔咒,辉煌过后迅速衰落。然而,有一个家族却像个异类,生生打破了这条铁律,硬是富了17代,到现在还屹立不倒。这个家族就是贝氏家族,一个从明朝发家、跨越500多年风雨的传奇存在。他们在上海坐拥近千套房产,子孙后代更是频频敲开哈佛等世界顶级学府的大门,成了中国家族史上的一座丰碑。

贝氏家族的传奇故事,不仅仅是财富的积累,更是智慧、远见和家族文化的传承。他们如何从一个卖药的小商贩,发展成拥有上海近千套房产的超级家族?他们的子孙为何能代代进入哈佛这样的顶尖学府?这个家族的成功秘诀究竟是什么? 家族起源与财富积累

贝氏家族的发家史,得从明朝嘉靖年间说起。那是1522年,一个名叫贝兰堂的浙江人,挑着药篓,来到苏州阊门外,开始了他的药材生意。别看贝兰堂只是个小商贩,他可不简单。当时的药材市场鱼龙混杂,很多商人为了赚钱不择手段,但贝兰堂却反其道而行之,讲究“诚信为本,薄利长久”。他卖药不光是为了赚钱,还经常给穷人免费送药,甚至赊账。这种做法在当时简直是异类,但也让他在苏州老百姓中赢得了好口碑,大家都叫他“穷人的药商”。 贝兰堂的生意经很实在。他知道江南地区药材资源丰富,需求也大,只要用心经营,口碑好了,生意自然会来。没几年,他的药肆从一间变成了三间,生意越做越火。他开始在苏州买田买房,慢慢地把家族的根基扎了下来。更厉害的是,他不光满足于卖药,还把眼光放得更远。他投资药材种植园,保证货源稳定,又建了加工坊,做药丸和药膏,等于把整个产业链都抓在手里。这种模式在明朝可是相当超前的,贝氏家族的财富就这样一步步积累起来。

到了清朝,贝氏家族已经传到第六代,产业早就不是只有药材生意了。他们把手伸到了商贸、运输、典当等多个领域,财富像滚雪球一样越滚越大。在苏州,贝氏家族的名号那是响当当的。不过,他们没因为有钱就飘起来,反而更注重家族的团结和长远发展。家族搞了个“义庄”,专门帮族里的穷亲戚,给他们交学费、提供基本生活保障。这种做法既稳定了家族内部,也让贝氏家族的名声更响。 贝氏家族能富这么多年,不光靠赚钱的本事,更靠家族文化的传承。他们从明朝就定下规矩:子孙必须读书识字,成年之前得通过家族长辈的考核。这可不是闹着玩的,考核内容包括经商知识、历史文化,考不过就没资格参与家族生意。到了清末,这套规矩升级成了更系统的教育体系,贝氏子孙得同时精通商业和文化知识,为家族的多元化发展打下了基础。

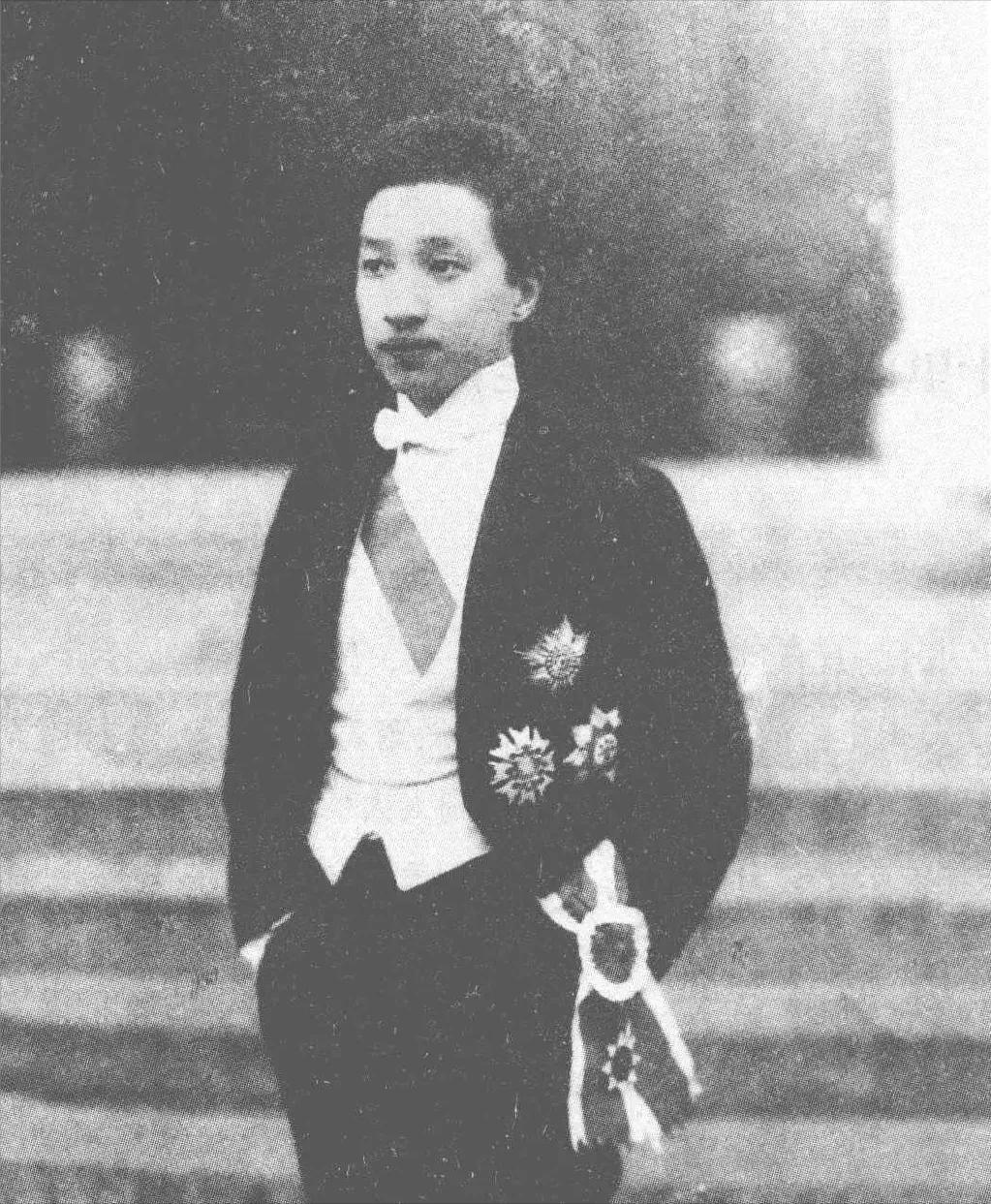

贝氏家族能在上海搞出近千套房产的地产帝国,得归功于第十三代传人贝润生。这家伙是个商业奇才,眼光毒得很。19世纪末,上海开始崛起,成了远东的金融中心。贝润生看准了这个机会,决定把家族的产业重心从苏州挪到上海,大手笔投资地产。

贝润生特别会挑地方。他知道上海人口多、地皮紧俏,就专挑郊区和新兴区域下手。1910年代到1920年代,他跑遍上海的犄角旮旯,买下几百块地皮,从法租界到沪西,哪儿有潜力他就去哪儿。他先盖些简单的出租屋,收点租金养家,后来又建多层公寓,配上西式阳台和高大的石柱,卖给有钱的中产阶级。据说到了1920年代末,他名下有932处房产,包括石库门、洋房和商铺,光靠租金就能过得舒舒服服。 贝润生的地产策略很有一套。他喜欢买便宜的郊区地皮,等城市扩张后,这些地方就成了香饽饽。比如徐家汇那块,当年他买的时候就是一片荒地,周围全是农舍和小路。没过几年,上海城大了,那儿变成了热门住宅区。他在那儿盖了整齐的石库门小区,青砖墙配上雕花窗,租户抢着住。租金赚回来后,他又拿钱建高级公寓,用上壁炉和彩色玻璃窗,卖给洋人和本地富豪。这种“低买高卖、长线持有”的玩法,让贝氏家族的财富像开了挂一样增长。

这么大的家业,管理起来可不轻松。贝润生专门成立了个物业公司,雇了几十个管家和账房,负责收租、修房、处理租户的事务。公司办公室设在南京路的一栋三层洋楼里,每天管家们骑着自行车满城跑,确保每处房产都运转正常。贝润生的地产帝国不光给家族赚了大钱,也给上海的城市发展添了把力。 贝润生还不光是个商人,他对家族的文化传承也很上心。1920年代,全国闹饥荒,他却掏出80万银元修苏州的狮子林。这座明代园林是贝氏家族的老根基,可惜年头太长,早就破败不堪。他请了几百个工匠,把假山修好,水道疏通,硬是让狮子林恢复了当年的样子。这事儿不光花钱,还花心思,修好后,家族逢年过节就聚在那儿祭祖、赏景,提醒子孙别忘了根。

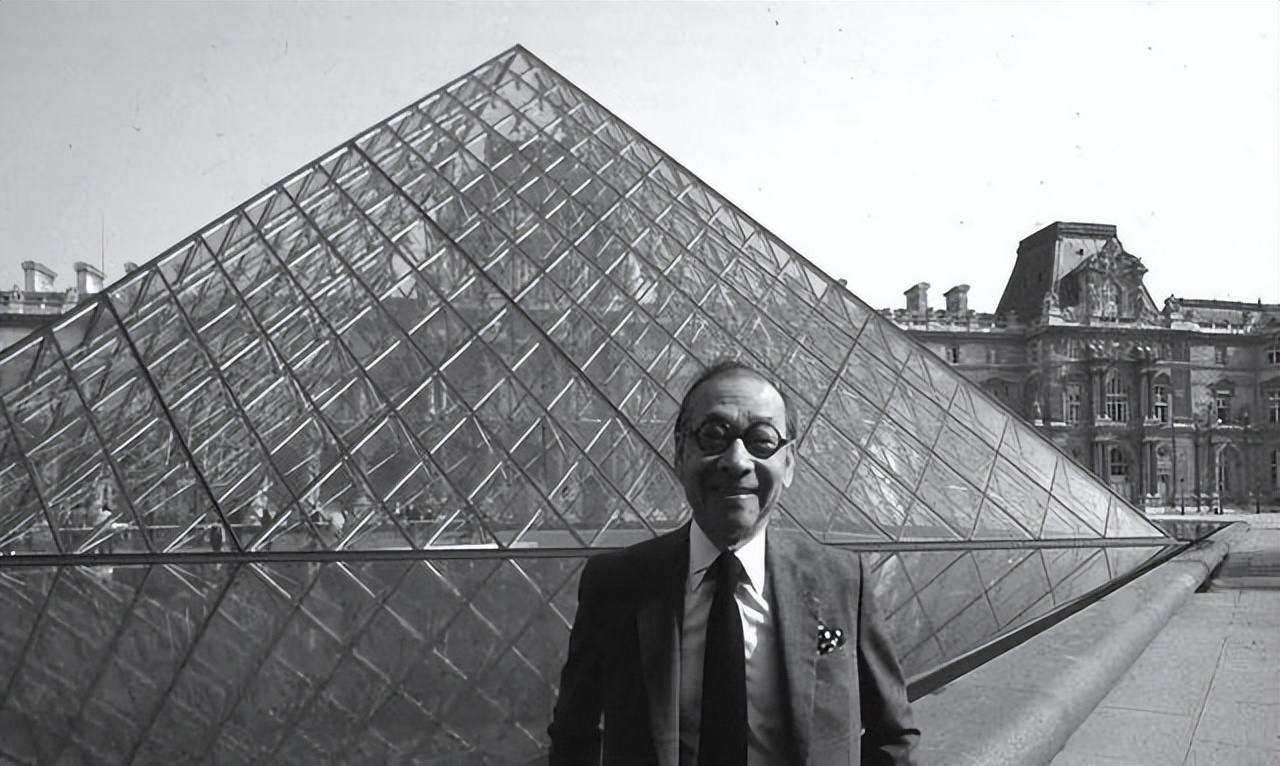

贝氏家族能富17代,教育是他们的一大法宝。从明朝开始,他们就要求子孙读书识字,成年得过考核关。到了清末,这套规矩更完善了,家族子弟得既会做生意,又得懂文化。这种传统培养出一代代有能力的人才,最出名的就是第十五代传人贝聿铭。 贝聿铭1917年出生在广州,后来跟着家人搬到上海。他小时候常在苏州狮子林里跑,那些曲折的石径、雕花的窗棂,都在他心里留下了印记。1930年代,他跑去美国读书,先在麻省理工学院学建筑,后来转到哈佛大学设计研究生院,跟着现代主义大师格罗皮乌斯混。他的毕业设计是个上海艺术博物馆,结合中式庭院和现代材料,得了导师不少夸奖。

贝聿铭在建筑界闯出名堂后,家族的下一代也跟着沾光。他的三个儿子——贝定中、贝建中、贝礼中——都进了哈佛、普林斯顿这样的顶尖学校,学的也是建筑或相关专业。家族有个不成文的规矩:想上名校,得靠自己考进去,绝不靠捐款或走后门。每五年,家族还搞一次内部考试,考历史、金融、哲学、国际事务,难度不比古代科举差。这种高压机制逼着子孙保持竞争力,也让“哈佛”成了贝氏家族的标配。 贝氏家族不光自己重视教育,还愿意帮别人。他们在民国时捐钱建学校,支持上海的高校发展。后来,贝聿铭夫妇又给哈佛捐了几百万美元,设奖学金帮中国学生出国读书。这些资助从不声张,家族档案里只有金额和用途,照着老祖宗的规矩:“救人一命,别让人知道是你救的。”

贝氏家族能屹立不倒,还因为他们不把鸡蛋放一个篮子里。除了地产,他们还搞金融、药材、艺术收藏。贝润生那代就开始收明清字画和瓷器,现在这些东西值老鼻子钱了。家族的金融生意后来由贝理泰的后人接手,投银行和保险,分散了风险。这种多条腿走路的策略,让他们在乱世也能稳住阵脚。

20世纪后,贝氏家族开始走向全球。民国末期,有些族人带着钱和人脉去了香港、新加坡、美国。贝润生的儿子贝祖贻把银行开到香港和东南亚,家族产业从地产、金融,扩展到颜料、酒店、航运。战乱时上海租金少得可怜,他们靠药材和海外投资也能撑下去。 贝聿铭是家族全球化的代表。1935年他去美国,1954年入美国籍。他的建筑事务所接了世界各地的活儿,从华盛顿的国家美术馆到巴黎卢浮宫金字塔。他的设计把东方韵味和西方现代感揉在一起,简单却有力量。他儿子贝建中也进了事务所,参与了不少中国项目,把家族的影响力带回祖国。

1949年后,家族在上海的房产大多收归国有,但他们的文化影响力没丢。苏州狮子林还是家族的象征,吸引全球游客。改革开放后,有些族人回国投资,参与上海和香港的地产开发,带来了国际视野,帮着中国城市现代化往前走了一步。

贝氏家族从苏州的药肆到上海的地产帝国,500多年风风雨雨,硬是富了17代。他们用诚信赚财富,用教育保传承。从贝兰堂的仁心,到贝聿铭的建筑奇迹,每一代都给这个家族添了光彩。他们的故事告诉我们:要成功,得有根,还得有远见。你觉得贝氏家族的传承有啥值得学的?欢迎留言聊聊!

呵呵

新中国成立以后的发展情况呢,国内的地产资源好像都收归国有了吧?

只为等你

妈的卖国贼

老周

胡说八道