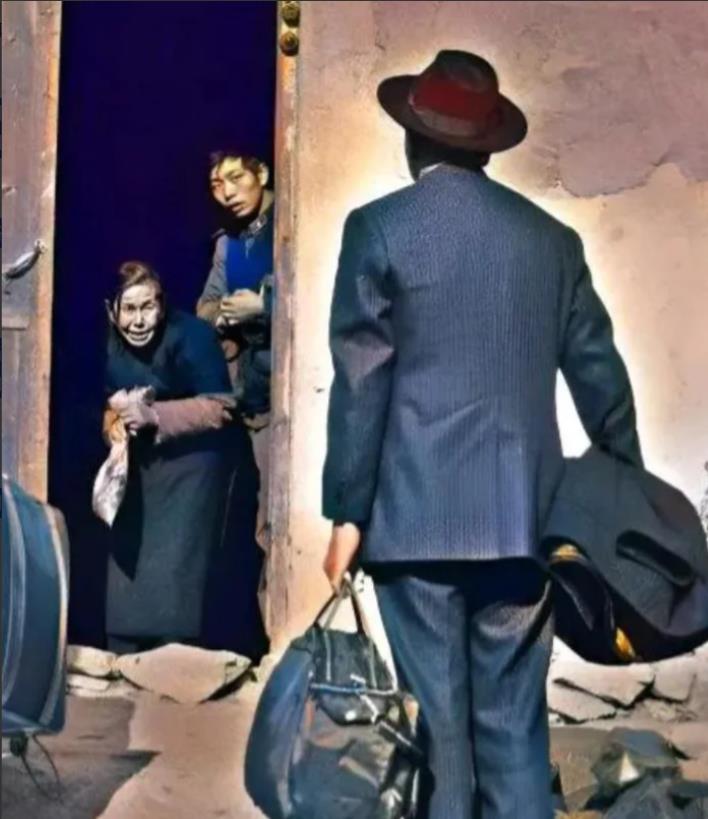

1987年,72岁的台湾老兵王德耀,终于回到了阔别38年的老家,当他敲响门后,一位满头银发又驼背的老妇人从屋内走出,四目相对的瞬间,摄影师记录下来了这一刻……

王德耀蹲在青石板上搓着麻绳,刘谷香坐在门槛上缝补衣裳,两家人世代打渔为生,两个孩子打小就伴着潮声长大。

码头上晾晒的鲳鱼干在咸腥的海风里摇晃,少年人总爱把刚捞上来的海螺壳串成项链,悄悄塞进少女的竹篓里。

1944年秋天的台风来得格外早,村口贴满抗日救国的标语,二十岁的王德耀把渔网往墙角一扔,跟着路过整编的游击队走了。

临走那天下着细雨,刘谷香追到村口的老榕树下,怀里揣着连夜纳好的千层底布鞋,青年攥着姑娘的手只说了一句:"等打跑鬼子就回来娶你。"

战火烧过钱塘江直扑舟山群岛时,刘谷香跟着乡亲们躲进山洞,炮弹炸碎了村口的龙王庙,她抱着母亲缝制的红盖头在岩缝里发抖。

等战火暂歇回到村里,只剩半堵焦黑的土墙还立着,院里那棵桂花树早被弹片削去了半边树冠。

海峡对岸的台湾高雄港,退伍老兵王德耀在眷村的铁皮屋里辗转难眠,1949年跟着溃退的部队上船时,他怀里还揣着半块绣着并蒂莲的手帕。

这些年往老家寄的信全被盖上"查无此人"的红戳退回来,倒春寒的夜里总能听见他在屋里翻弄铁皮盒的响动,里头整整齐齐码着三百多封没寄出的信。

大陆这边的渔村里,三十多岁的刘谷香成了乡亲们嘴里的"老姑娘"。

有人曾给她介绍过丧妻的拖拉机手,家里长辈劝她跟船老大的儿子搭伙过日子,可她总说"再等等"。

每年腊月二十三祭灶王,她都会在灶台上多摆副碗筷,蒸好的红糖糕总要留半块用油纸包着。

1987年开春,台北街头的报纸用斗大的字写着《荣民返乡办法》,六十二岁的老兵颤抖着填好申请表,把攒了半辈子的金戒指当了路费。

从基隆港开往香港的客轮上,他抱着装满信件的帆布包在甲板上站了整宿,看着漆黑的海面渐渐泛起鱼肚白。

舟山老宅的门环都生了绿锈,当驼背的老妇人扶着门框眯起眼睛时,穿中山装的访客已经红了眼眶。

堂屋的八仙桌上堆着泛黄的信纸,有讲他在高雄港当码头工人的日子,有写眷村门口那棵总不开花的凤凰木,最多的还是那句"不知道你还等不等得到我"。

灶膛里的火苗哔剥作响,两个白发人对着满桌信纸谁也没动筷子,当年装海螺壳的竹篓还在门后挂着,篾条都朽得散了架。

刘谷香从樟木箱底翻出那半块手帕,王德耀摸着上面褪了色的并蒂莲,忽然想起四十多年前离村那日,细雨把姑娘的刘海都打湿成了绺。

村里新修的柏油马路通到了镇上的邮电局,可那些没能寄出的思念早就刻进了皱纹里。

如今小辈们总爱问当年的事,两位老人就指着墙上泛黄的合照,那是重逢那天县里文化馆的工作人员抢拍的,照片里紧紧交握的两双手,左手缺了半截小指,右手留着烫伤的疤。

信源:《中国新闻网》湖北浠水籍台湾老兵别妻36年 写500万字情书