近日,俄罗斯第4摩步旅在外国社交媒体上,上传了一段在捷尔任斯克尔方向作战的视频。只见其派出了3辆被高度改造的坦克出击乌军阵地,从无人机视角看上去,完全就是顶了3个“龟壳”。这些坦克丑是丑了点,但在战场上是真管用。即使乌军出动了精准且很难被干扰的光纤无人机,也对这些坦克无可奈何。最终,俄军以罕见的零战损拿下了一小块堑壕阵地。

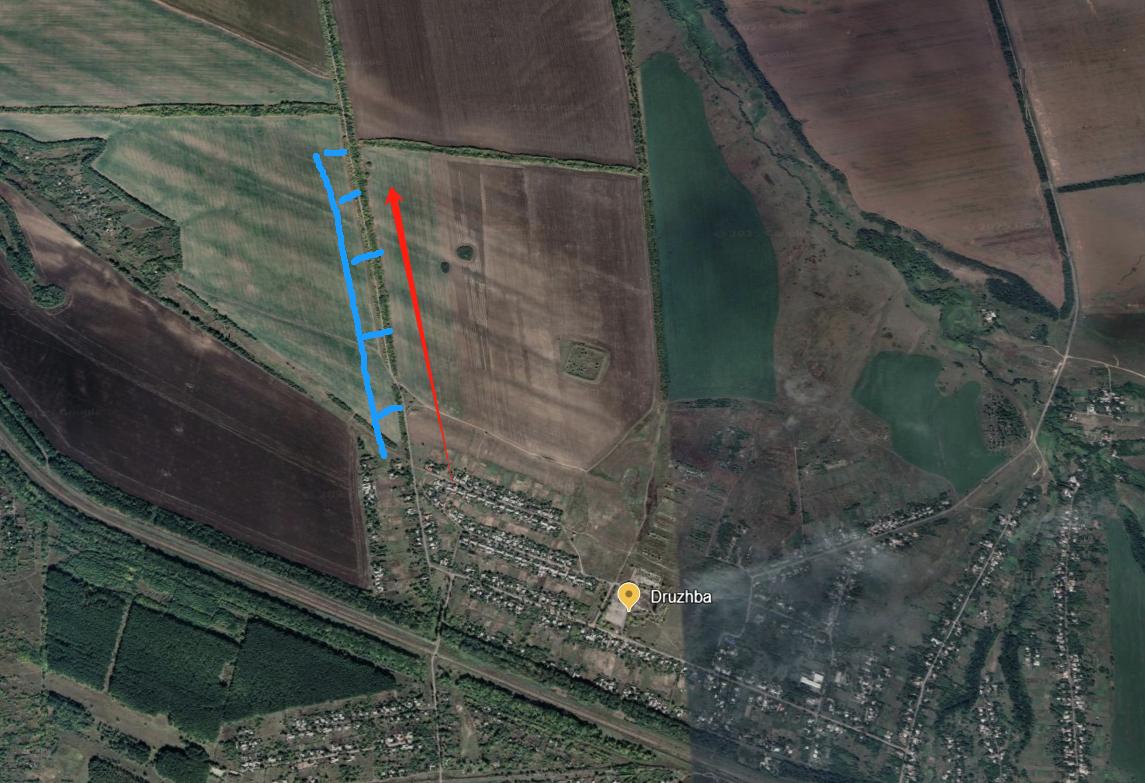

发生这次战斗的地点位于捷尔任斯克东北方向德鲁日巴的一个小型突出部地区。捷尔任斯克位于顿涅茨克地区北部,距离俄军控制区戈尔洛夫卡仅有10公里不到。它是乌克兰精心构筑的东乌“堡垒带”的前哨地区之一,卡在托列茨克到科斯蒂安蒂尼夫卡的T-05-16高速公路,和顿涅茨克到科斯蒂安蒂尼夫卡的H-20高速公路之间。 这两条高速公路本身就是乌军的补给线,俄军占领捷尔任斯克,可巩固对顿巴斯地区的控制,切断克拉马托尔斯克、斯洛维扬斯克两地的补给,为后续进攻铺平道路。

但捷尔任斯克地处丘陵,易守难攻。乌军堡垒遍布,步兵很难突破。这里还有相当一部分乌军精锐部队,比如第24机械化旅进行防守。 2024年10月开始,俄军在正面进攻的同时,开始抽调兵力进攻波克罗夫斯克、查斯夫亚尔、德鲁日巴等地,企图制造捷尔任斯克的侧翼危机,制造突破口。俄军的主要战术就是通过坦克、装甲车辆机械化突袭,再利用无人机、火炮逐步瓦解其阵地,但这种往往损失很大,主要是运载步兵的车辆基本扛不住反坦克导弹和无人机的连续进攻。

不过俄军的坦克,也早就从最初的“棚户”化开始“门捷列夫”化了。这里的门捷列夫说的可不是创建元素周期表的那位,而是他的亲儿子,俄罗斯海军的一名工程师,这是他在1911年到1915年之间提出的一个早期坦克设计方案。 当时正处于第一次世界大战期间,各个国家对坦克的探索正处于初级阶段。门捷列夫设计的坦克,思路就是打造“陆上战列舰”,不仅有强大的火力,而且有极为出色的防护能力。但当时沙俄没有足够的工业能力来生产他们,而且每一辆坦克的成本都非常高昂。所以该坦克仅存在于图纸上,甚至连一台原型车都没有造出来。

但历史就是一个圈,在经过了100多年以后,俄罗斯居然在战场上又一次出现了门捷列夫坦克,而且这一次真的是出奇的好用。根据俄军发布的视频,他们的装甲部队从德鲁日巴西北方向的公路上出动3辆坦克,沿着乡村小道不断前进。由于改造的过于抽象,几乎已经完全看不出它们是什么坦克了。在他们的左翼,乌克兰军队挖了相当多的战壕在这里等待。

尽管有军队在驻守,乌军在整个过程中也发射了不少的RPG,还出动了相当数量的光纤无人机,但完全架不住这些坦克壳子太硬。尽管视频中都能看到有俄军坦克遭遇攻击,现场火光冲天,但是坦克并没有遭遇致命攻击,更没有发生殉爆。果然经过了改造之后的俄军坦克,生存能力已经大大提高。尽管从视频上甚至看不出俄军有步兵从装甲车辆上下来争夺阵地,但乌军似乎还是放弃了这一小块儿构筑好的工事,似乎是因为弹药消耗的差不多了。

从视频的最后来看,有两辆经过改造的“门捷列夫”坦克完好无损的回到了出发阵地上。剩下的一辆虽然被瘫痪在了阵地上,但俄军在文字表述中说,最后这辆车也重新启动后安全的返回。这一次成功的阵地争夺,是俄军少数的一次零战损案例,而且切实取得了战果。虽然这一块儿阵地也不过几百米长,但是起码说明经过了“暴改”的坦克确实有用。实际上当初最早设计的门捷列夫坦克其实更容易变态,重量就达到了173吨,比第二次世界大战时期的“鼠”超重型坦克的188吨也不遑多让。不过这么重的坦克确实没必要,新版“门捷列夫”坦克显然更加好用,这样的改造和实战案例确实值得在借鉴。

用户15xxx42

大力出奇迹[点赞]

匆匆那年

土龟估计也能抗住,一般都是我们未能击穿他们的装甲。