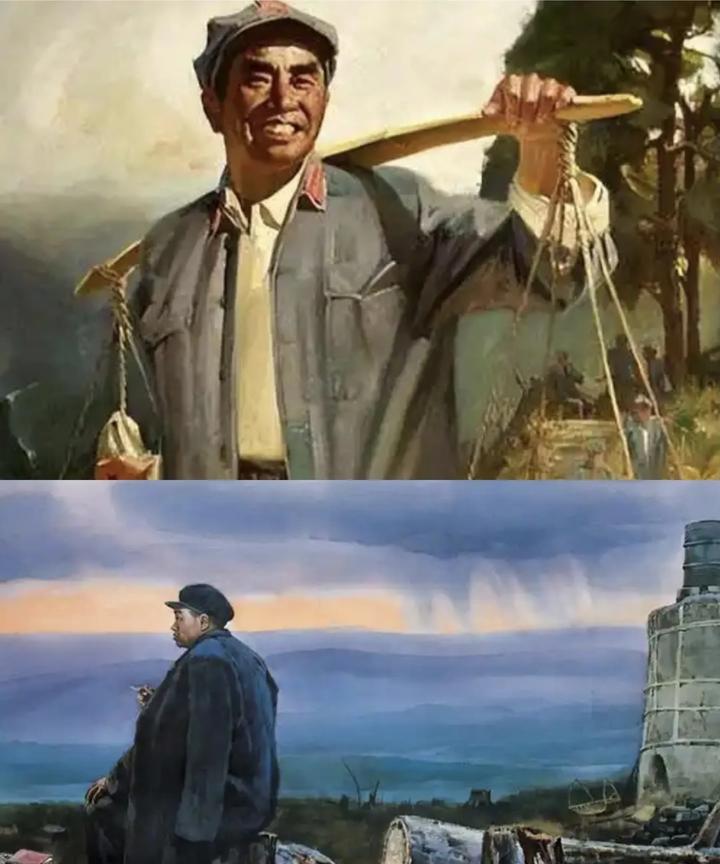

1956年,毛主席在怀仁堂看戏,突然停下来问周恩来一句:“恩来,刘嫂子在哪?”在场的人都愣住了。 说话的是毛主席,他侧着身子,目光没在舞台上,而是望向观众席右侧那排熟悉却未见熟人的座位。 周恩来一怔,随即回道:“主席,她……还在陕北呢,在村头,带孩子。听说身体不太好,也从没向上面提过任何困难。” 毛主席轻轻“嗯”了一声,目光转回戏台,但从那一刻起,他的心已远离戏中。 身边的同志都知道,这位“刘嫂子”,不是别人,正是刘志丹将军的遗孀同桂荣。 同桂荣,这个名字起初并不存在,她本是陕北清涧一位普通农妇,名字只是“刘嫂子”,是人们对她的称呼。 直到丈夫刘志丹给她取名“同桂荣”,从此,她便以这个名字走入了历史的长河。 她不是革命者,却用一生做了革命者该做的事。 1930年代初,刘志丹参加革命,风餐露宿、命悬一线,她没有拦他。 她背着小包袱,跟着队伍辗转延川、保安、瓦窑堡,为红军缝补衣物、熬药煎汤。 她的双手,在那个战火纷飞的年代,缝过千疮百孔的棉衣,也抚过重伤垂危的战士。 1935年冬,陕北冷得能把水瞬间冻成冰,毛主席率中央红军到达陕北,初到之时身无长物,脚上一双破旧布鞋,行走时都能听见鞋底与地面的“哧啦”声。 那一晚,毛主席在火堆前冻得直哆嗦,话都说不清。 同桂荣看在眼里,急在心头,她连夜拆了自己的旧棉袄,缝成一双棉鞋,第二天一早送到毛主席手中。 毛主席看着那双鞋,眼圈发红。那不是一双鞋,是一份情,更是刘嫂子相信主席能带领我们走向光明。 后来,毛主席常在私下对人说:“那双棉鞋,比枪炮还暖心。” 1936年,刘志丹在一次战斗中英勇牺牲,噩耗传来时,同桂荣正在给伤员熬粥,她没有哭,只是静静端起碗,把药送到病床前,然后一言不发地回屋,将门关上。 那一夜,她哭了整整一宿。 第二天天一亮,她又背起了药箱,走进伤员群中,像什么都没发生过一样。 她说:“娃还在,伤员还在,我不能倒。” 她用实际行动延续着丈夫未竟的事业,后来解放战争胜利,全国山河一统,中央几次请她到北京工作,给予优厚待遇,她都婉拒了。 她说:“我还是留在老家吧,这里有太多人还需要我。” 她回到清涧,办夜校、教扫盲、照顾烈士遗孤。 那个村子,一度是陕北最偏远的地方之一,缺水、缺电、缺粮,但她一直坚守。 她没再嫁,独自抚养孩子,也从未向政府要过补助。 她说:“我不是为了报酬做事,是为了良心、为了志丹。” 村里人说她苦,她笑着说:“比起那些牺牲的人,我活着就是赚的。” 几十年过去,岁月在她脸上刻下了沟壑,却没带走她的倔强和温柔。 毛主席晚年听说她依旧在村里带孩子、身体不好、生活清贫,却从未提过请求,他久久无言。 1956年那夜,怀仁堂那一句突兀的“刘嫂子在哪”,其实是藏在心底多年的牵挂,是对一个朴实妇人无言的思念。 人们以为,革命的历史是枪林弹雨、刀光剑影,其实也藏在一双布鞋、一口熬粥、一声轻叹之中。 同桂荣一直活到1999年,她去世时,没有惊天动地的哀悼,没有长篇累牍的报道。 只有她曾照顾过的几十个孩子,穿着整齐的衣服站在她灵前,流着眼泪说:“她是咱的娘,是咱的根。” 有人说,一个时代结束了。可另一些人知道,只要这片土地还有善良、还有责任、还有人记得“刘嫂子”,她就还在。 信息来源:百度百科——同桂荣

用户17xxx83

敬礼!!!

用户10xxx12

致敬平凡而伟大的刘嫂子![点赞]

用户10xxx95

敬礼

用户10xxx29

没有先烈们的付出,哪来的中华人民共和国?红旗是用烈士们的鲜血染红的,活着的人们永远不能忘记。

天堂雨

那时的人,淳朴,善良,有信仰。向这些平凡又伟大的人致敬!

用户10xxx72

伟大的母亲,值得人们怀念!

用户10xxx29

国家功勋!

Hamap-

敬礼!!!!!

秋枫

平凡而伟大,大革命中千万国民的代表。

用户10xxx83

纯洁无私、平凡而伟大的女性,向您致敬

眉州布衣

致敬!!

用户10xxx57

致敬,同桂荣女士,刘志丹烈士遗孀,为了民族独立解放作出特殊贡献!

用户10xxx08

致敬!

用户10xxx48

这个女人真伟大

邓玲净心

敬礼!!!

chen xian sheng

向这位伟大的女性刘志丹烈士的遗孀刘嫂子致敬!

用户12xxx14

那一代人是国家的脊梁乀

顺应自然

学生课本里应该多宣传那些为中国解放献身的革命者的事迹

似水流年

主席的心始终系着人民

用户10xxx03

敬礼人民英雄

用户14xxx10

敬礼

用户14xxx57

向崇高的人敬礼!

高山流水

伟大而善良的老人家值得怀念和尊敬

励志前行

向英雄致敬!

用户10xxx74

时代创造了伟大的人!刘嫂子也是其中之一!

msz马尚珍

致敬,同桂荣女士,刘志丹烈士遗孀,为了民族独立解放作出特殊贡献!

老松树

过去,现在,将来都需要千千万万的刘嫂子!

用户10xxx73

广阔的胸怀,朴素的行动。敬礼刘嫂子。

用户12xxx59

最美的心灵!

今朝

刘嫂子永垂不朽!

用户10xxx70

太伟大了

马儿

敬礼

鑫龙

中华民族的优秀儿女。

用户16xxx95

刘志丹是中国🇨🇳革命的一面旗帜!