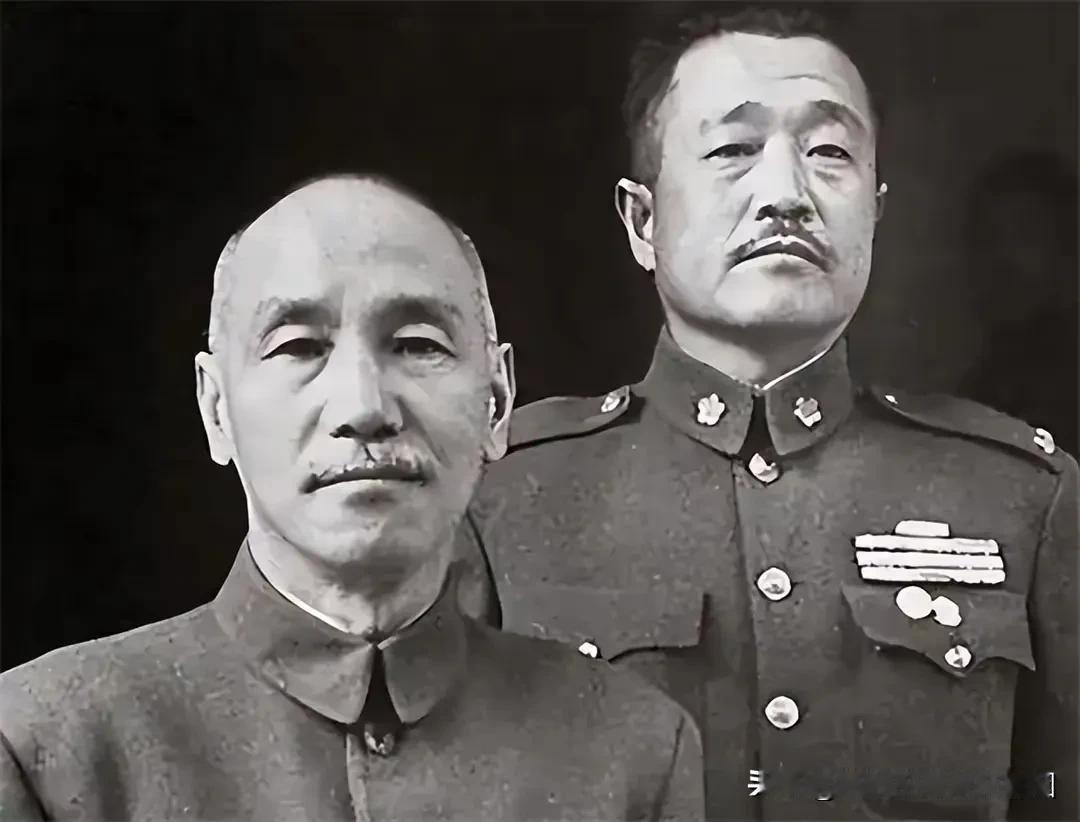

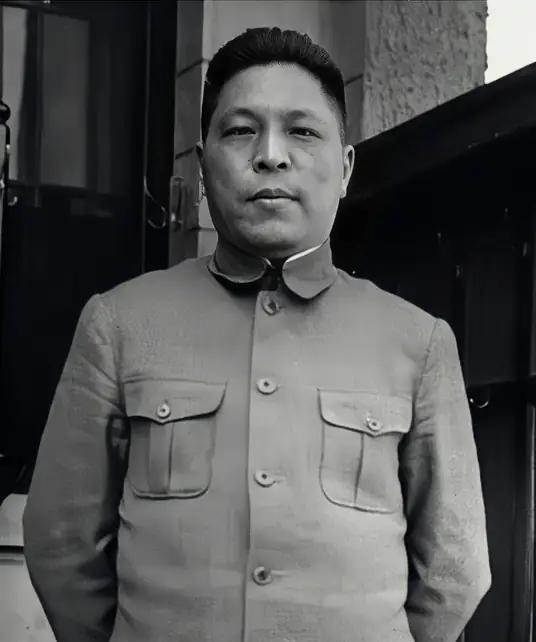

1924年的上海外滩,二十岁的杜聿明攥着父亲辗转托付的介绍信,叩响了法租界霞飞路的一扇朱漆门扉。 于右任寓所的檀木书案前,青年的急切与长者的沉稳形成鲜明对比。杜聿明捧着推荐信的手指微颤,字迹间可见这位陕西青年面对风云人物的紧张。于右任轻抚胡须,蘸墨挥毫写下"登高望远海,立马定中原",遒劲的笔锋穿透纸背。上联气象开阔,暗含对青年眼界的期许;下联锋芒内敛,暗合乱世用兵之道。这副对联不仅是传统文人的墨宝,更是政治元老对未来将领的战略定位。 于公馆书房的窗外,梧桐叶沙沙作响。于右任对杜聿明说的"黄埔正在组建新军。青年不知道,他即将踏上的征程,将彻底改变中国历史的走向。 蒋介石翻开推荐信时,于右任的墨迹映入眼帘时,他眼中闪过一丝惊喜。在广州东较场的新军训练场上,蒋介石亲自召见。当杜聿明站得笔直递上对联,委员长展开宣纸的瞬间,军校教官们注意到蒋氏紧绷的下颌线条突然舒缓。他指着墨迹未干的"立马定中原",当众说道:"此子文武之道,当为我军良材。" 这副对联在黄埔军校引起连锁反应。军校政治部的廖仲恺看到墨宝,联想到曾国藩"扎硬寨打死仗"的湘军精神;苏联顾问加伦将军则从书法章法中品鉴出西北军将帅的气魄。蒋介石的赏识让这名陕西青年获得特许考试资格。 1925年棉湖战役的晨雾中,蒋介石将杜聿明的连队调至先锋位置。这位初出茅庐的学员营长面对陈炯明部优势兵力,以"立马定中原"的气魄指挥若定。炮火映照下,他忽然想起于右任书房飘出的墨香。 1936年西安事变的紧张时刻,已是师长的杜聿明在骊山行辕默念对联。"登高望远海"的胸襟使他主张和平解决,而"立马定中原"的信念支撑他在淞沪会战中死守防线。这副对联的墨痕已经化作中国军人骨子里的精神基因,从黄埔军校的操场延伸至抗日战场。 当杜聿明晚年重访黄埔军校旧址,面对展览柜中的墨宝复制件,浑浊的眼中泛起1924年春日的波光——那是理想照进现实的光斑,是古老文明转型期的精神胎记。