一位参与修建三峡大坝的老人曾说过,90%的人不知道,在三峡大坝修建初期,我国著名水利科学家黄万里先生对修建三峡大坝持反对意见。 当年三峡大坝的图纸还没全铺开,黄万里就已经拍案而起。 他不反对水利,但不信“高坝锁龙”能真稳得住,他眼里,那个庞然大物不是工程奇迹,而是潜在灾难源头。 先砸的是钱,原预算2500亿,那时候全国还在,为基础水利项目凑钱。 黄万里一句话点破:“你拿全国的钱,赌一个地方的稳。” 高坝一建,其他中小水利就得让路,西北的干旱地没人理,华北的地下水下不去,钱都进了三峡那口“无底洞”。 资源一旦集中,其他地方就只能看着发愁。 然后是泥沙,在黄河三门峡项目上翻过车——不是他出错,是他预判太准。 三门峡刚建好,渭河堵口,西安差点泡水里,黄万里看三峡就像重走老路:长江上游沙石年流动过亿吨,坝一拦,沙一沉,重庆港口迟早得堵。 “泥沙不走,水也走不了。”川渝一带要淹,那是迟早的事。 再往深了说,是炸坝,不是谁愿意炸,是战争不认情。 黄万里说得直:“你建个大坝堵住亿吨水,那敌人打它,跟核弹一个后果。” 他举的是二战德国鲁尔大坝,被炸之后,上游全淹,平民死伤惨重,现在三峡比鲁尔大十倍,真要出事,沿江城市全得埋水底,这不是危言耸听,是兵法常识。 还有生态,中华鲟几亿年都游长江,一到人手上就断路了。 大坝一建,洄游路线直接截断,物种灭绝这种事,不吵不闹,但一旦出现,就永远回不来。 还有江水变化,影响的不只是鱼,还有湿地、鸟类、整个链条,黄万里怕的不是一天两天的死鱼,是未来几十年的系统性崩塌。 地质风险也写进报告了,水库诱发地震,那不是玄学。 三峡蓄水位高,库区地质断裂带密集,黄万里警告得直接:“地震不是来的时候可怕,是你不知道它什么时候来。 ”汶川地震之后,有人开始回头看三峡,也有人摆手说没关系。 科学界说没直接因果,但疑问从没停过。 移民更是个看不见底的大问题,百万移民,说搬就搬,不是拖个行李箱换地方。 那是整个村、整座山头连根拔起,人心不是设备,断了就断了。 文物呢?古墓、遗址、老建筑,全泡在水下,失去了记忆也失去了身份,一座坝建起来,后面埋的东西说不清,数不完。 但三峡建完了,现实也不是只听一方,反过头看,黄万里的一些判断确实没应验。 重庆港没淤,反而航道变深,技术人员靠“蓄清排浑”策略,让泥沙跟水一起走。 以前干涸季节浅滩搁船,如今反倒通畅,泥沙没压垮工程,工程压住了泥沙。 生态这块,补救手段也跟上,人工放流中华鲟,鱼道、增殖站建了一批。 没人能还原长江原貌,但局部生态没崩,生物多样性保持得比预期好,没人敢拍胸脯说“成功”,但也不算彻底失败。 军事上,中国整体国防早已换了天。 三峡不再是弱点,而是标志性战略工程,导弹防御、空军布控早就覆盖库区周边,没人敢轻举妄动。 想炸坝,不如先问问雷达和预警系统,能不能让你飞近。 发电就不说了,1000亿千瓦时一年,堪比几百座中型火电厂。 防洪层面更是彻底,改写了中下游格局,几十年来,长江主流洪灾明显减少,航运?货轮吨位翻倍,经济带顺江而起。这是支持者手里最硬的牌。 但这些成果,也没让黄万里的声音沉下去。 他的反对有了“泥沙调度系统”、催生了“生态补偿机制”、推动了“地质监测机制”。 没赢,但没白喊,工程成了,反对没消声,这个项目的成败,不是一句对错能判定的。 就像后来的专家说的:“科学不是站边,是揭盲”,三峡站成了世界水电之最,也留下了一串无法抹去的风险清单。 反对者说的风险,一部分被现实驳回,一部分被技术压下,还有一部分,留着未来验证。 参考资料: 李晓林.《三峡工程前后争议研究:技术、政治与环境的三重张力》.《中国水利》,2022年第7期。

用户10xxx64

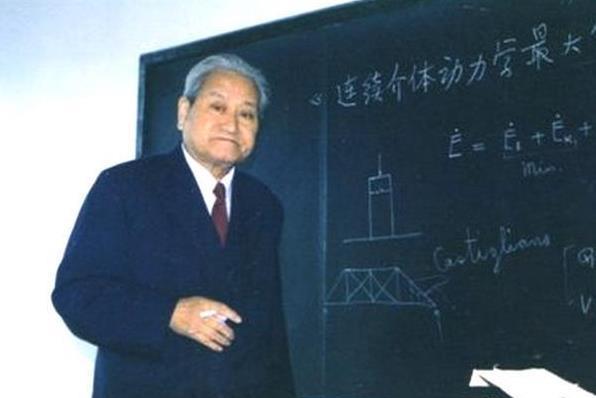

独立思考,忧国忧民的学者