1988年,伊拉克空军发现美军利用巡洋舰为油轮护航后,迅速向其发射一枚中国产的反舰导弹,却被美军成功拦截。当美军为成功而欢呼时,导弹突然将32万吨油轮炸沉。

当时的波斯湾局势已经异常紧张,海面上战舰往来,油轮穿梭其间。

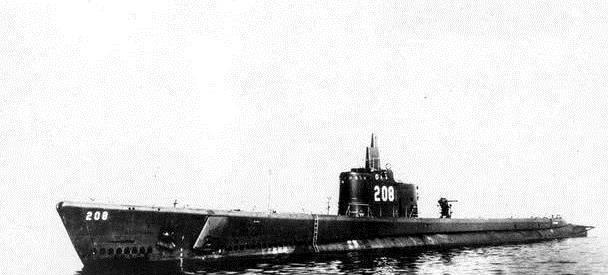

这一天,一艘美国巡洋舰正在为一艘32万吨的油轮护航。美军对自己先进的武器装备充满信心,认为在这片海域已经建立起足够的威慑力。

巡洋舰配备了当时最先进的雷达系统和防空武器,能够应对各种空中威胁。美军官兵们正常执行护航任务,认为不会有任何势力敢于挑战世界第一海军的实力。

他们并不知道,伊拉克空军早已在暗中观察他们的行动轨迹。

就在美军巡洋舰航行至预定航线时,伊拉克空军的轰炸机悄然出现在雷达探测范围内。当美军发现这架轰炸机时,已经为时已晚——他们的巡洋舰已经进入了对方的打击范围。

在这个关键时刻,伊拉克空军果断发射了一枚中国产的反舰导弹。

警报声瞬间响彻整艘巡洋舰,美军立即启动了防御系统。通过电子干扰和拦截系统的联合作用,这枚来势汹汹的导弹似乎已经偏离了原定轨道。美军刚要为这次成功的拦截行动松一口气,意想不到的情况却发生了。

那枚导弹在空中盘旋几圈后重新锁定了目标。它没有继续追击巡洋舰,而是将目标对准了旁边的油轮。在美军措手不及之际,这枚导弹精准命中了油轮。

巨大的爆炸声过后,32万吨的油轮在火光中沉入了波斯湾的深处。

1987年之前,美国对两伊战争一直保持相对中立的立场。波斯湾地区的石油运输安全受到严重威胁。当时,多艘商业油轮在海湾遭到攻击,国际油价开始飙升,这直接影响到了美元的国际地位。

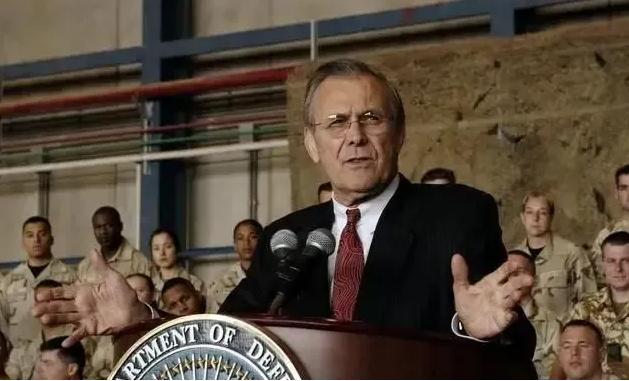

为了维护自身利益,美国政府开始改变政策立场。里根政府采取了一系列措施介入两伊冲突,包括派遣军舰护航、部署扫雷舰,甚至对伊朗的军事设施发起打击。

1988年,美军更是发起了代号为"祈求螳螂"的军事行动,将大量军事力量投入波斯湾地区。

这次护航任务原本是"祈求螳螂"行动的一部分,目的是保护海湾地区的石油运输安全。然而,伊拉克方面显然不愿看到美军在这一地区的军事存在不断扩大。

这次精心策划的突袭行动,不仅打击了美军的自信,也暴露出即便是装备精良的现代化军队,在面对精心策划的突袭时也可能出现意外。

这场海上遭遇战,成为了两伊战争后期最引人注目的事件之一,也是现代海战史上一个典型的案例,展示了反舰导弹技术对海战模式的深刻影响。

这场持续八年的战争,实际上是由复杂的地缘政治矛盾引发的。

胡齐斯坦地区是世界著名的油田区,横跨伊朗和伊拉克两国边境。这片富饶的土地上,地下蕴藏着丰富的石油资源,地上则分布着众多石油基地和油港。

不仅如此,阿拉伯河两岸也是石油资源的富集区。这些宝贵的自然资源,成为了两国争端的焦点。

这一地区的纷争由来已久,可以追溯到奥斯曼帝国与波斯帝国争霸的时期。当时,围绕阿拉伯河的主导权,两个帝国就展开了持续不断的争夺。

在近代史上,英国和俄罗斯的介入更是让这一地区的局势变得错综复杂。列强的势力此消彼长,也为日后的领土争端埋下了隐患。

1979年,伊朗发生重大政治变革。伊斯兰革命推翻了巴列维王朝,建立了伊斯兰共和国。新政权上台后,正准备将国家重心转向经济建设。

1980年9月22日,伊拉克军队突然越过边境,向伊朗发起了大规模进攻。

伊拉克的进攻分为三路,主要目标直指伊朗的湖泽斯坦省。这个省份不仅拥有丰富的石油资源,还是伊朗重要的产油区。仅仅一周的时间,伊拉克军队就占领了约2万平方公里的伊朗领土,并控制了阿拉伯河东岸一片长达600公里、宽20公里的区域。

面对突如其来的入侵,伊朗军队迅速展开反击。他们首先在北线设防,试图减缓伊拉克军队的进攻势头。这个战术得到了成效,随着伊拉克军队的推进速度放慢,伊朗逐渐扭转了被动局面。

1980年11月28日,伊朗空军对伊拉克南部重镇发动空袭,并击落了一架伊拉克战机,标志着战争进入新的阶段。

第二天夜里,伊朗海军采取了一次大胆的行动。他们派出突击队,在舰艇的掩护下袭击了位于阿拉伯河入海口的奥马耶和巴卡尔石油钻井平台。

这两座被称为"萨达姆之眼"的平台不仅是石油设施,还承担着预警雷达站的功能。伊朗突击队仅用了很短的时间就控制了局势,随后用炸药将平台炸毁。

1984年,战争进一步升级。3月27日,伊拉克无端袭击了一艘巴拿马油船,伊朗随即对一艘科威特油轮进行报复性打击。

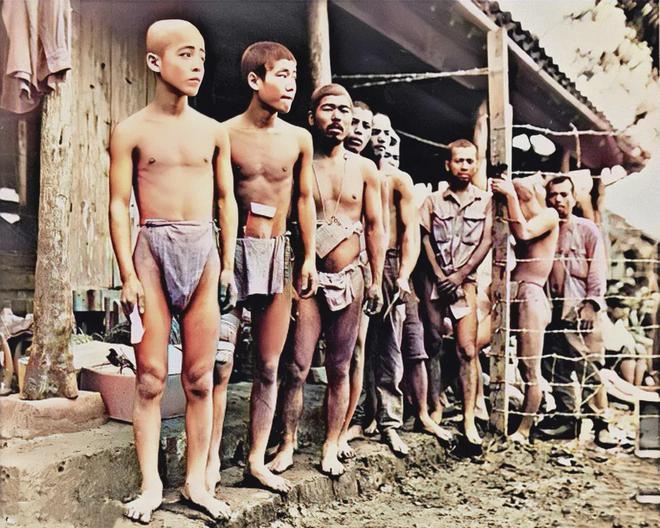

仅仅一个多月时间,就有超过10艘船只遭到双方攻击,其中大部分是油轮。这种局势一直持续到1986年,当时伊朗投入近10万兵力发动大规模攻势,并成功占领了伊拉克南部的重要港口城市法奥。

为了避免战争进一步升级,联合国安理会通过了598号决议,要求交战双方立即停火。但是,由于两国之间积累的矛盾太深,这个决议并没有起到预期的效果。

直到后来美国等外部力量的介入,才最终改变了战争的走向。