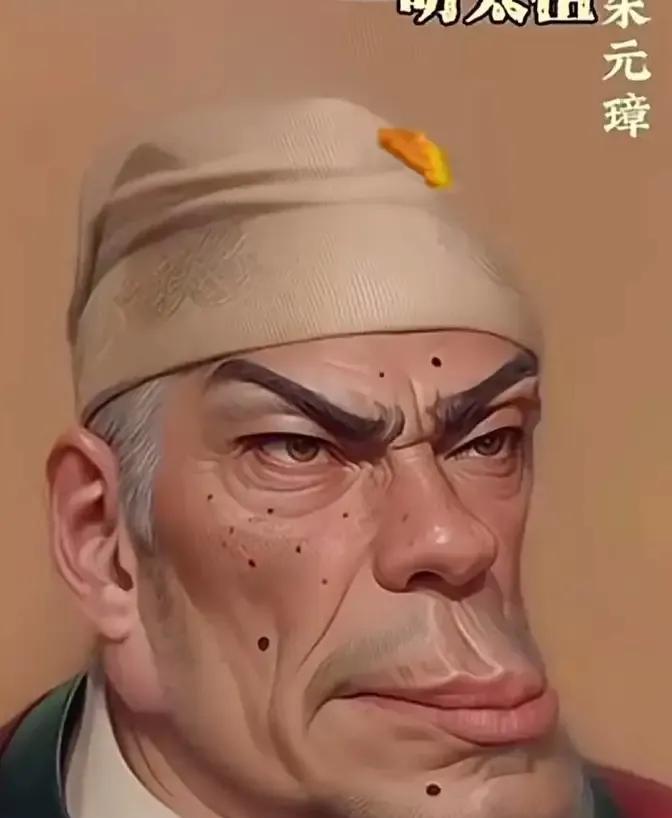

抗战期间,一名大军阀回到了重庆老家,迎接他的竟是12位妻子,阵容相当庞大。在朝阳门码头,满是前来迎接的孩子们,数量之多让这位大军阀感到眼花缭乱,一时间竟然无法准确叫出他们的名字。面对此情景,他感到有些尴尬,最后不得不抱起其中一个看起来最乖巧的孩子,故作亲昵,假装与他亲近。 然而,他并不知道,这个孩子竟是自己副官的独子。此事当时在重庆一度成为笑谈,许多人都拿这件事开玩笑。事实上,要面对12位妻子和43个孩子的场面,任何人都会感到难以应对,更何况这位大军阀的家庭如此庞大,想要记住每个人的名字,实在是困难重重。这个大军阀便是杨森。 杨森在1924年5月开始主政四川时,提出了“建设新四川”的口号,并推行了一系列所谓的新政措施。他的改革措施包括修建马路、开辟公共体育场、成立通俗教育馆、倡导举行“朝会”等,显示出他在四川的独特政策立场,尤其是在众多军阀当中,杨森的改革显得格外突出。然而,他的一些做法却让人觉得有些滑稽。 比如,普通百姓如果不修指甲、穿长衫,就会受到惩罚。除此之外,杨森的政策中涉及到的苛捐杂税也是层出不穷。甚至连农民在进城挑粪时,都要交税。对此,时人刘师亮曾写下一副对联,讽刺杨森的苛政:“自古未闻粪有税,而今只有屁无捐。”横批写着“民国万税”。 为了满足自己的需求,他四处纳妾,妻子和子女的数量日渐增多。于是,为了管理这个庞大的家庭,杨森采取了类似军事化的管理方式。他特意安排一位副官负责家庭日常事务,制定了严格的日程表,要求妻子们每天早晨都必须早起,统一着军装,绑上腰带,由副官带领她们进行晨操。

1949年深秋的重庆,天空阴沉得仿佛要坠落下来。一辆军用吉普车在崎岖的山路上颠簸前行,车上押解着一个面容憔悴的女子。这是一条鲜为人知的小路,通向城郊一座年久失修的堡垒。堡垒外围着厚重的围墙,每隔几步就有持枪的士兵把守,森严的气氛笼罩着这片寂静的所在。 女子是杨汉秀,时任重庆市长杨森的亲侄女。此时的她已经预感到自己的结局,但眼神依然坚定。这个从小在四川富裕家庭长大的女子,此刻正面临着来自亲叔叔的最后审判。士兵们按照严格的指令,将她带进了堡垒最深处的一间石室。 就在两个月前,重庆城里还发生着另一幕戏。"九·二"大火后的调查结果传开,这场突如其来的大火背后藏着不可告人的秘密。在一次公开场合,杨汉秀无法抑制内心的愤怒,当众揭露了这场大火的真相。她的言辞犀利,字字都像一把利剑,直指向她的叔叔杨森。 那次公开的质问,成为压倒骆驼的最后一根稻草。早在此前,杨汉秀就因为地下党的身份被关押在渣滓洞监狱。虽然因为杨森的关系,她在狱中享有一些特殊待遇,但她始终没有放弃自己的信仰。相反,她利用这些特权,在力所能及的范围内帮助其他狱友,为他们争取一些基本的生存条件。 直到"九·二"大火事件后的那次公开质问,彻底击碎了杨森最后的耐心。在他看来,这个叛逆的侄女已经成为一个定时炸弹,随时可能危及到他的政治前途。于是,在经过短暂的思虑后,他做出了这个残酷的决定。 杨森的敛财手段也极其多样,他不仅通过投资房地产、开办公司、贩卖烟土等渠道赚取巨额财富,还在英国、美国和日本的银行中存有大量存款。此外,他在重庆、汉口、上海等地拥有豪华的公馆,生活奢华至极。这些财富,成了他纵欲和玩弄异性的资本。

为了加强自己的个人崇拜,杨森要求下属将他的一些言论整理成“杨森语录”,并广泛宣传。这些语录通过两种方式传播,一是由有文化的人传教教化,先学习并背诵后再去教不识字的乡民;二是通过张贴标语。 很长一段时间里,写有杨森语录的标语几乎覆盖了成都的大街小巷。杨森不仅想让城市居民崇拜自己,还想让乡村的民众也敬仰他。 一些识字人故意将杨森的语录念错或念反,以此讽刺他,那些不识字的乡民也跟着学、跟着念。有一次,杨森微服私访,在城门口随便拉住一位进城挑粪的农民,让他背诵杨森语录。那位老农并不知道提问者就是杨森本人,于是便顺口背道:“领袖杨森说,刘湘早晚要占领四川!” 听到这话,杨森顿时气急败坏,甚至感到后背发凉。原来,老农背的内容与标语的真实意思截然相反。原文的内容应该是:“领袖杨森说,刘湘早晚要滚出四川!”刘湘正是杨森的死对头,坐镇重庆的大军阀。 1949年,随着蒋家政权的摇摇欲坠,身为四川军阀的杨森也面临是否起义的问题。然而,他坚定地摇了摇头,表示自己就像当年不能背叛吴子玉一样,现如今也不能做出这样的决定。最终,他带着年仅18岁的十位妾侍从成都坐飞机连夜逃往台湾。在台湾,蒋介石待他不薄。杨森摇身一变,成为了台湾“总统府”的顾问,并在台北的稻子园购置了一座山,修建了极为豪华的别墅,依旧过着奢靡的生活,且风流本性不改。