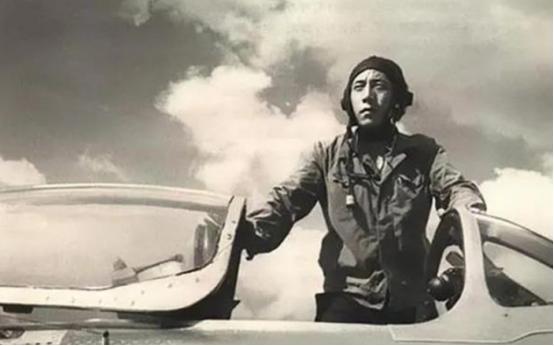

1990年,中国飞行员王宝玉开着飞机叛逃苏联,苏联答应送他去美国,然后给王宝玉戴上了眼罩,送他坐上了飞往中国的图154客机…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年8月25日,中国空军飞行员王宝玉驾驶歼-6战机,从黑龙江某军用机场起飞,执行一次看似普通的低空飞行任务,然而,这一天的行动却成为新中国航空史上最后一次驾机叛逃事件,震惊国内外。 王宝玉的目的地不是任务指定的空域,而是苏联,他怀揣着对“自由民主”的幻想,计划通过苏联获得美国的政治庇护。 命运的转折远超他的想象,苏联军方以“送往美国”为名,让他戴上眼罩,登上一架飞往中国的图-154客机,最终将他送回祖国,结束了这一场短暂而荒唐的叛逃之旅。 王宝玉,1962年出生于山东青岛,自幼聪颖好学,身体素质出众,1980年,18岁的他以优异成绩考入航空学校,四年后顺利入党,并被分配到空军某师航空兵团,成为一名飞行员。 他的职业起点令人艳羡,国家投入巨大资源培养他,期望他成为保卫祖国的空中精英,在航空学校期间,王宝玉展现出过人的飞行天赋,技术扎实,成绩名列前茅。 但他的性格却成为融入部队的障碍,他沉默寡言,孤僻内向,拒绝与同学外出游玩,认为自己不应与“不思上进”的人为伍,这种偏执的态度让他在学校和部队中逐渐被孤立,尽管他的飞行技术在中上游水平,但人际关系的缺失使他在团队中难以立足。 进入空军后,王宝玉的职业生涯并不如意,与他同期入伍的战友大多为人圆滑,善于处理人际关系,很快获得晋升,而王宝玉却因性格缺陷始终原地踏步。 眼看着昔日的同窗成为自己的上司,他没有反思自身问题,反而怨天尤人,内心积蓄了越来越多的不满,1988年,他与妻子结婚,新婚的喜悦未能缓解他的焦虑,当时正值军队体制改革,百万裁军导致家属随军政策收紧,王宝玉多次申请妻子随军未果。 他认为领导故意刁难,殊不知部队已在政策允许范围内为他妻子安排了工作,即便如此,他仍不满足,执意要求妻子调至自己所在的飞行团,这一不合理请求被拒绝后,他的失望与怨恨进一步加深。 王宝玉的心理逐渐失衡,他开始沉迷于偷听西方广播,被“自由民主”的宣传吸引,他听说一名苏联飞行员叛逃美国后受到重用,便萌生了效仿的想法,1990年,他借执行低空飞行任务的机会,精心策划了叛逃行动。 那天,他以熟练的技术驾驶歼-6战机,降低至100米高度,成功躲避雷达,飞向苏联克涅维契军用机场,降落后,他却发现机场空无一人,苏联引以为傲的防空系统竟然未能察觉他的到来。 他等待了20多分钟,才被一名路过的苏联士兵发现,这不仅暴露了苏联防空体系的漏洞,也让王宝玉的“壮举”显得滑稽而无人问津。 面对苏联军方,王宝玉明确提出希望获得政治庇护并前往美国,苏联军方表面应允,却迅速与中国政府联系,当时,中苏关系已从冷战时期的对立走向缓和,苏联不愿因一个叛逃者破坏双边关系。 两国高层迅速展开外交磋商,苏联外交部长谢瓦尔德纳泽与中国外交部长钱其琛在哈尔滨紧急会晤,商定低调处理此事,为避免国际舆论争议,苏联提出以“安全保密”为由,让王宝玉在转移时戴上眼罩。 王宝玉对自己的计划充满信心,毫不怀疑地接受了这一要求,然而,当他登上飞机、摘下眼罩时,眼前却是中国机场的景象,他瞬间意识到一切都完了。 王宝玉的叛逃行动不仅未能实现“美国梦”,还引发了多方震动,苏联防空系统的漏洞暴露无遗,多名高级将领因此被撤职,中国空军则通过这一事件深刻反思,完善了飞行员的思想教育和管理机制,确保类似事件不再发生。 王宝玉被押回国后,面临严厉的审判,他被开除党籍、军籍,以“背叛祖国罪”判处死刑,缓期两年执行,后来,因其在狱中表现良好,死刑被免除,但他的人生已彻底崩塌,余生在悔恨中度过。 这架因叛逃而蒙羞的歼-6战机,最终由一名中国飞行员冒着燃料不足的风险开回祖国,这名飞行员的话语掷地有声:“即使飞不到目的地,我也要让它留在祖国的土地上,这是国家的尊严,” 相比之下,王宝玉的选择显得格外可悲,他曾是国家倾力培养的精英,却因性格缺陷和思想偏差走上歧途,他的故事成为一则反面教材,警示后人:技术决定一个人能飞多高,而忠诚与人格决定他能飞多远。 1990年的王宝玉事件,作为新中国最后一次驾机叛逃事件,留下了深刻的教训,国家培养一名飞行员的成本堪比黄金,寄托着无数人的期望与信任。 叛逃不仅是对祖国尊严的背叛,也是对自身价值的否定,王宝玉的结局证明,背叛者终将自食恶果,而祖国的尊严不容侵犯,无论时代如何变迁,忠诚与责任始终是每一位军人应坚守的底线。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源: 中国网文化——《新中国最后一次驾机叛逃事件:飞行员驾驶歼-6叛逃苏联,震惊中外》