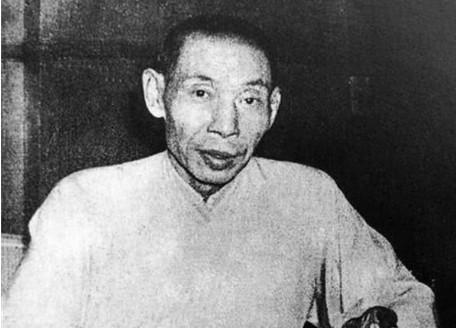

1991年,杜月笙的儿子杜维善来到了北京,想收回父亲当年购置的四合院,然而住户却不认账,并提出如果想收回,就,每家给几百万,无奈之下,他只好找上相关部门,那杜维善最后有没有收回房产呢? 上世纪九十年代初,上海滩大亨杜月笙的小儿子杜维善从加拿大飞回北京。这位年近花甲的老人手里攥着发黄的地契,站在东四轿子胡同口望着青砖灰瓦的四合院。 院子里晾晒着各家各户的衣裳,竹竿横七竖八架在雕花门廊上,墙角堆着蜂窝煤,廊下停着自行车,全然不是父亲口中那座气派的中西合璧宅院。 这事得从四十年前说起,1949年春天,解放军横渡长江的风声传到上海滩。 杜月笙把五姨太孟小冬从北京接来香港,临走时把东四轿子胡同8号的院子托付给孟家弟弟照看。谁承想这一走就是永别,那院子就像断了线的风筝,再也没回到杜家人手里。 要说这四合院的故事,得先说说杜月笙和孟小冬的缘分,当年孟小冬是京剧行当里响当当的角儿,和梅兰芳台上扮夫妻,台下生情愫。 可惜梅兰芳已有家室,两人终究没修成正果,这时候杜月笙出现了,这位上海滩大亨不光包下戏班子捧场,还专门在北京置办宅院相赠。 1947年孟小冬搬进这座带西式玻璃窗的四合院时,地上铺着进口瓷砖,屋里摆着红木家具,连门把手都是鎏金的。 杜月笙逃到香港后,投资生意接连赔本,到1951年临终前,这位曾经叱咤风云的大亨只剩10万美元现钞。 他把北京的四合院写在遗嘱里分给小儿子杜维善,可那会儿大陆正在搞土改,这样的安排就像画在纸上的烧饼,看得见吃不着。 转眼四十年过去,改革开放的春风吹遍神州,1991年,在加拿大做古钱币生意的杜维善踏上故土。他先到上海博物馆捐了三百多枚萨珊王朝金币,转头就奔北京东四胡同。 推开斑驳的朱漆大门,眼前景象让他傻了眼——二十多户人家把三进院子隔成鸽子笼,天井里搭着煤棚,游廊下砌着灶台。 住户们听说来人是房主后代,个个瞪圆了眼睛,有老太太拄着拐棍说:"我爷爷那辈就住这儿,房产证早换成人民政府发的了。" 几个中年汉子更直接:"想让我们搬?每户拿五百万!"那个年代北京职工月工资才二百块,这笔钱足够在二环买十套楼房。 杜维善跑遍房管所、档案馆,翻出泛黄的房契地契,工作人员也犯难:这院子五十年代经孟小冬弟弟转手,住户都是正经买下房子的。 要说杜家当年没办产权登记,现在想要回来,好比老皇历换新钞票——行不通。有街道干部私下劝他:"您要真较劲,得准备打十年官司,还不一定赢。" 这事拖到九十年代中期,北京房价打着滚儿往上翻,有开发商看中这块地皮,撺掇杜维善联手打官司。 可算下来光拆迁补偿就要上亿,杜家人早不是当年的豪门大户,杜维善摸摸钱袋子,终究没接这个话茬。 要说杜维善心里不憋屈那是假的,2005年春天,他在报纸上看到条新闻:有位南方富商花上亿元买下东四轿子胡同8号,改成了"孟小冬故居纪念馆"。 站在修葺一新的宅院里,杜维善摸着新刷的朱漆柱子,忽然想起父亲临终前说的话:"老宅子就像老唱片,转着转着就换了调门。" 其实杜家人和这四合院的缘分,早在新中国成立那会儿就断了线。1950年孟小冬弟弟把院子卖给个绸缎商,收了二十根金条。 这事儿孟小冬到死都不知道,她在香港跟着杜月笙过了两年,又随姚玉兰迁居台湾,1977年病逝时连张北京老照片都没留下。 杜维善后来常跟朋友念叨:"要说那院子值钱,我捐给博物馆的古币能买十个四合院。" 这话倒不假,从1991年到2012年,他分七次给上海博物馆捐了四千多枚古钱币,光萨珊王朝金币就值十八个亿。 这些宝贝如今摆在杜月笙当年盖的中汇银行大楼里,也算是种轮回。 回头看看杜家老宅的故事,就像半世纪中国的缩影,那座四合院经历过军阀混战、日寇入侵,见证过新社会改造、改革开放浪潮。 住过京剧名伶,挤过二十户百姓,最后变成文化景点。青砖上的每一道裂痕,都在诉说时代变迁。 杜维善2020年在温哥华去世时,遗嘱里特意提到:"我在北京没有房产。" 这话听着心酸,细想却透着明白——有些东西就像捧在手里的沙,攥得越紧流得越快。当年他要是真较劲打官司,或许能争回几间瓦房,可那早不是父亲记忆里的模样了。 如今游客走进东四轿子胡同8号,讲解员会指着西厢房说:"这是孟小冬当年吊嗓子的地方。" 没人提起杜月笙,更没人知道九十年代那场房产纠纷。阳光透过海棠花窗照在砖地上,仿佛四十年的恩怨从未发生过。

我很强

。

矩阵仙人

爱新觉罗 不得把故宫收回呀[晕]

用户10xxx23 回复 04-26 11:49

老朱家同意吗?