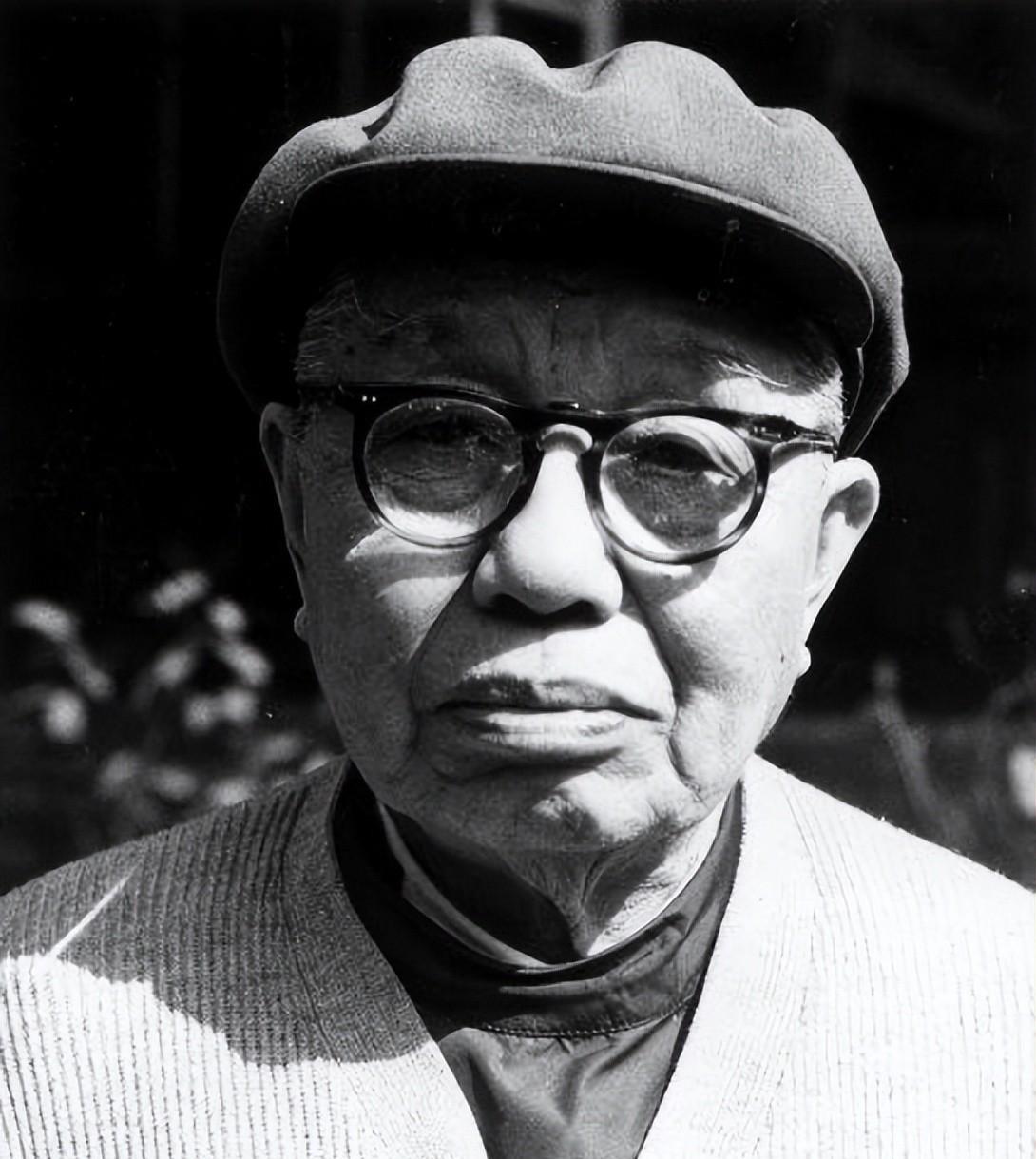

1971年,在南昌见到许世友时,毛主席说:“你对我的感情,没有过去那么深了。我的话,你也听,也不听。”听了毛主席的话,许世友感到非常紧张,脸一下子就红了起来,甚至有些发紫。 许世友这人,1905年出生在湖北麻城一个穷得叮当响的农民家,后来这地儿划到了河南新县。小时候家里穷,饭都吃不上,他硬是凭着一股子倔劲活了下来。1927年,他入了共产党,从此跟革命干上了。北伐战争里,他扛着枪往前冲,胆子大得吓人。长征那会儿,他背着伤员爬山,腿脚没停过。抗日战争中,他当上八路军129师386旅旅长,在华北平原跟日军硬碰硬,战绩杠杠的。到了解放战争,他带着队伍打济南战役、淮海战役,硬生生为新中国铺了路。 新中国成立后,许世友坐上了南京军区司令员的位子。这家伙不摆架子,常穿着军装跑训练场,检查装备,抓部队建设,眼里揉不得沙子。他的军事本事和对党的忠心,毛主席看在眼里,挺认可。可到了1971年,这份信任好像被打了个问号,南昌会面就成了个关键节点。 1971年8月31日,毛主席南巡到南昌,点了许世友的名要见他。这事儿来得突然,许世友心里估计有点打鼓。当晚,他跟韩先楚等人赶到毛主席住的地方。毛主席开门见山,说了句让许世友懵圈的话:“你对我的感情,没有过去那么深了。我的话,你也听,也不听。”这话不轻,许世友一下子脸红得发紫,像是被戳中了啥心思。 为啥这么说?得从那段时间的情况说起。1971年,国内政治风向复杂,毛主席南巡不光是看看风景,更是要摸摸各地领导的底。许世友在南京军区管得好好的,可前阵子他忙着搞煤矿开采,觉得这能帮地方经济。可在毛主席眼里,这事儿偏离了抓路线的大方向。毛主席这话,既是敲打,也是想看看许世友的反应。 许世友呢,憋了半天,承认自己文化少,跟不上毛主席的思路。不过他态度摆得很正,拍胸脯保证,不管啥时候都死心塌地跟着走。毛主席听了,态度缓下来,认可了他的忠心。这场会面,表面上是批评,实际上是拉近距离的一次试探。 会面第二天,9月1日,许世友带着毛主席的嘱托回了南京。他立马召集人开会,布置任务,重点是巡逻上海到南京的铁路线。这活儿听着简单,可那时候局势紧张,铁路安全直接关系到毛主席南巡的顺利。许世友下了死命令,一个涵洞都不能漏,谁敢掉链子他第一个不放过。 到了9月11日,听说毛主席要到上海,许世友又坐不住了,赶紧飞过去。毛主席见到他,问他啥时候到的,他说早上接到通知就赶来了。聊着聊着,毛主席提到庐山的事儿,许世友二话不说表态,您说咋干就咋干。后来在上海锦江饭店吃饭,得知毛主席刚走,他放下筷子就往南京赶,想送送专列。结果到车站晚了点,列车已经开走,他站在月台上,冲着远去的车影敬了个军礼。 这场会面后,许世友更铁了心跟着毛主席走。1985年他去世,80岁,一辈子没啥花架子,就认准了对党的忠心。这份感情,从南昌会面一直延续到生命的最后。 许世友这人,文化不高,可脑子清楚,干啥都有一股狠劲。他的忠诚,不是嘴巴上说说,而是用一仗仗硬仗、一次次行动证明出来的。南昌会面是个坎儿,毛主席拿话敲他,他没含糊,直接用行动回了话。那年代,忠诚不是啥高大上的词,就是实打实的站队和干活。 再看毛主席,南巡时的每句话都不是随便说的。他点许世友,既是看重他的能力,也是提醒他别跑偏。俩人这场交锋,没啥虚的,就是硬碰硬的信任和考验。许世友扛住了,毛主席也放心了。这段历史,搁现在看,挺有嚼头,让人忍不住想,那个年代的忠诚到底是咋回事儿?

人民车夫

毛主席看人挺准的

阿道尔夫 回复 04-26 23:30

说话也挺准

用户10xxx54

386旅旅长是陈赓,许世友未参加淮海战役。

永恒阳光 回复 04-28 17:58

济南战役就是济南战役,不是淮海战役的一部分

睿睿居士 回复 永恒阳光 07-13 20:12

许世友因腿伤未愈(济南战役就是带伤指挥),以及所属山东兵团济南战役后修整,淮海战役期间担任山东军区副司令员、司令员,未直接参与指挥,但是对淮海战役做了后勤支援,陈老总说过“淮海战役的胜利是山东人民用小车推出来的”,也算间接参与了淮海战役。

可乐

许世友济南战役之后就被粟裕撤职了,之后的淮海战役,渡江战役就没有他什么事了

高德华

又在胡编

小马哥

386旅是副旅长,陈赓是旅长。

流浪者

许世友不是徐向前的收下吗 也参加长征了

天哥 回复 07-13 19:17

本来就是四方面军啊