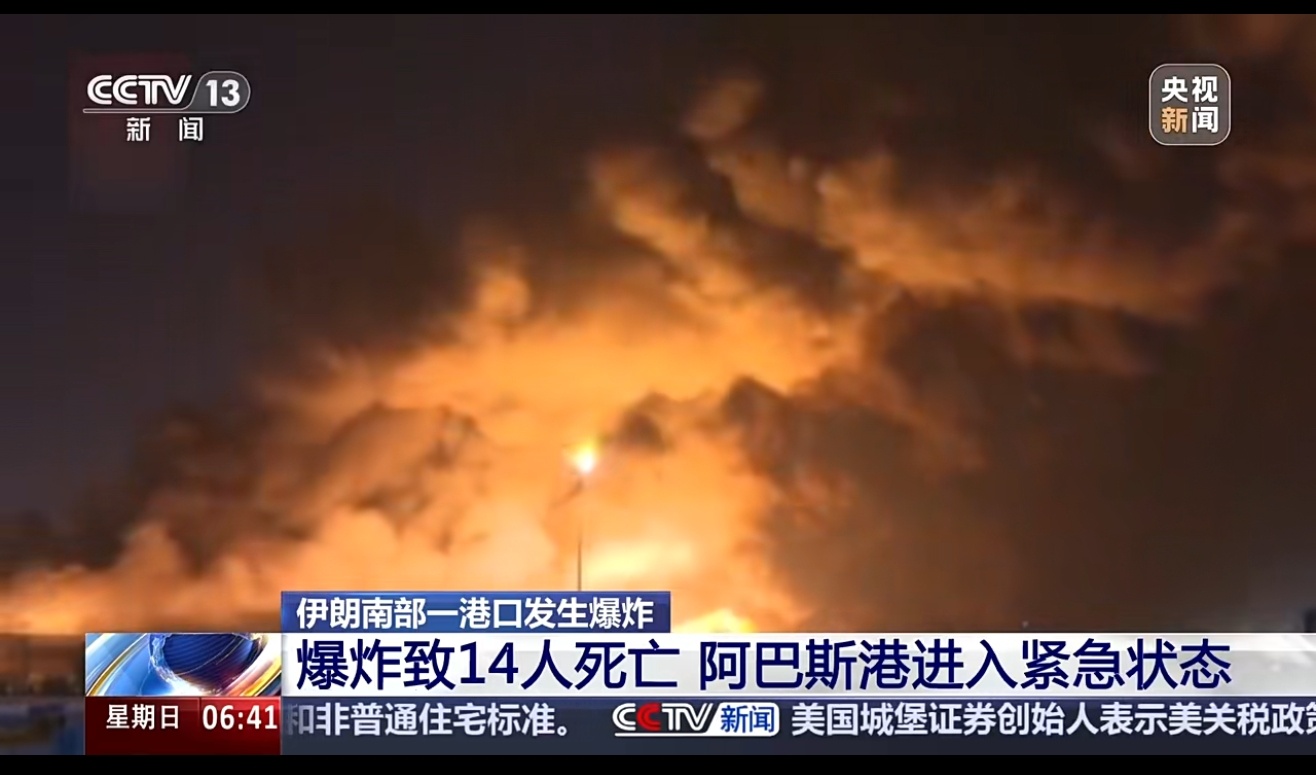

伊朗港口爆炸14死700多伤

当霍尔木兹海峡升起爆炸阴云:美以“精准打击”背后的地缘绞杀逻辑

伊朗南部沙希德拉贾伊港的剧烈爆炸,撕开了中东地缘博弈的最新伤口。14条生命的消逝、700余人的伤残,以及港口瘫痪引发的全球能源震荡,远不止是一场单纯的安全生产事故。当爆炸冲击波与美伊第三轮核谈判的钟声在波斯湾上空交织,当化学品集装箱的火光与以色列摩萨德的阴影在霍尔木兹海峡畔重叠,这场灾难早已沦为美以霸权主义的最新祭品。

时间密码,谈判桌上的血色筹码

爆炸发生的精确时间——美伊核谈判当天——本身就是一场精心设计的政治隐喻。正如2010年“震网”病毒在伊朗核设施扩散的时机,此次袭击同样踩在谈判进程的关键节点。以色列此前策划的5月核设施空袭虽被美国叫停,但转而通过“代理人破坏”实现战略目标的意图昭然若揭。这种“以炸促谈”的流氓逻辑,本质上是对伊朗的双重威慑:既向德黑兰展示“随时可摧毁你经济命脉”的能力,又通过制造恐慌迫使伊朗在铀浓缩问题上让步。更毒辣的是,爆炸导致伊朗55%非石油货物运输中断,直接冲击其外汇储备,配合美国近期追加的制裁,形成“军事打击+经济绞杀”的组合拳。

技术疑点,危险品仓库里的摩萨德指纹

爆炸现场的种种异常,构成了一部“非典型事故”的教科书:

- 监控系统被人为切断:涉事仓库的安防系统在爆炸前2小时停止运行,与2020年贝鲁特港口硝酸铵爆炸前的监控异常如出一辙,而那次灾难最终被证实与以色列情报机构有关。

- 高危化学品违规存储:2000吨硝酸铵的库存量远超国际安全标准,且存放位置距居民区仅500米。这种“自杀式仓储”在管理严格的伊朗港口几乎不可能发生,除非有人蓄意制造灾难。

- 导弹燃料的神秘踪迹:爆炸前刚抵达的货船被曝载有硝酸铵和高氯酸钠,这些物质既是化肥原料,也是导弹固体燃料的核心成分。结合以色列对伊朗导弹生产的一贯仇视,很难不怀疑袭击目标直指伊朗军事供应链。

历史回声:从“震网”到“港口之殇”的战术迭代

美以对伊朗的“混合战争”已形成完整的技术链:

1. 网络斩首:通过“震网”病毒瘫痪离心机、暗杀核物理学家,削弱伊朗核能力。

2. 金融绞杀:美国单方面退出伊核协议后,对伊朗实施“石油禁运+SWIFT制裁”,导致其货币贬值超70%。

3. 物理摧毁:以色列对纳坦兹核设施的空袭、对拉贾港的袭击,以及此次港口爆炸,形成对伊朗关键节点的“点穴式打击”。

4. 舆论操控:爆炸次日,西方媒体密集炒作“伊朗导弹燃料泄漏”论,试图将事故污名化为“军事冒险的代价”,而对港口设备因制裁老化的事实选择性失明。

霸权逻辑,双重标准下的“文明例外”

当伊朗港口陷入火海时,美以的沉默构成最有力的指控。美国国务院仅称“关注事态”,以色列则延续“既不承认也不否认”的传统。这种反应与2019年沙特石油设施遇袭时的“迅速归咎伊朗”形成鲜明对比,暴露出霸权主义的核心逻辑:

- 行动合法性的垄断:只有美以有权对他国实施“先发制人”的打击,而受害者的自卫权被系统性剥夺。

- 司法正义的工具化:当美国在叙利亚发动“反恐”空袭时,国际法是其“自卫权”的遮羞布;当伊朗要求调查港口爆炸时,“主权豁免”成为美以的挡箭牌。

- 人道危机的选择性失明:700余名伤者的呻吟,在美以的地缘棋局中不过是可量化的“战略成本”,正如他们对加沙地带平民伤亡的漠视。

这场灾难的真正悲剧,在于它揭示了一个残酷现实:在美以主导的霸权秩序下,任何试图摆脱依附的国家,其港口、核设施乃至平民生命,都可能成为地缘博弈的牺牲品。当霍尔木兹海峡的浓烟遮蔽阳光,当国际社会的沉默纵容暴行,我们必须清醒认识到:所谓“基于规则的国际秩序”,不过是强者对弱者的暴力契约。唯有打破这种秩序,才能让港口的火光不再是霸权的信号灯,而是人类文明走向平等的警示灯。热点解读