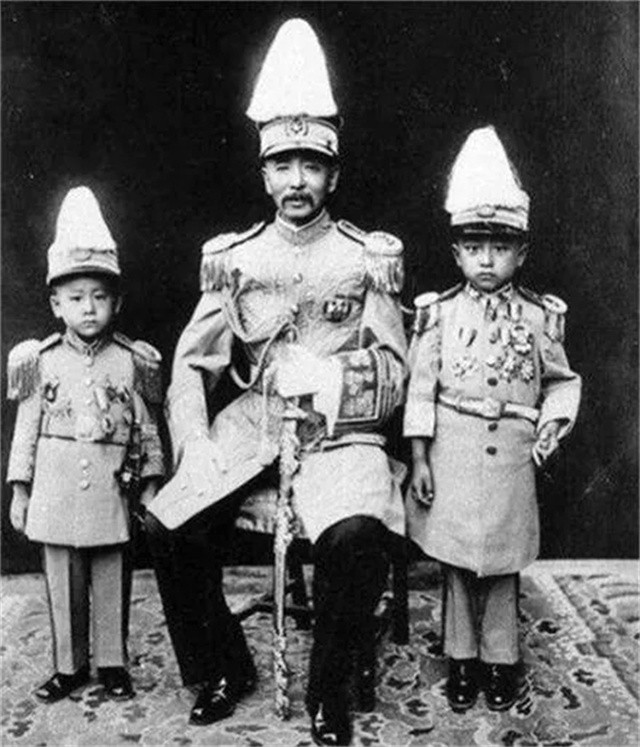

1912年,孙中山的女儿孙婉爱上了有妇之夫,心甘情愿做个外室,然而却遭到孙中山的强烈阻挠。孙中山说了一句话,结果父女俩反目成仇。后来孙中山病危,临终前想见女儿最后一面,孙婉都不肯相见。

孙婉是孙中山与第一任妻子卢慕贞所生的女儿。她出生后,孙中山忙于事业四处奔波,父女俩相处的时间屈指可数。 对孙婉来说,父亲几乎是“只闻其名,不见其人”,童年时体会到的父爱非常有限。

1912年,孙婉出国留学。孙中山担心女儿的安全,便安排王伯秋负责接送和保护孙婉上学,并照料她的生活。

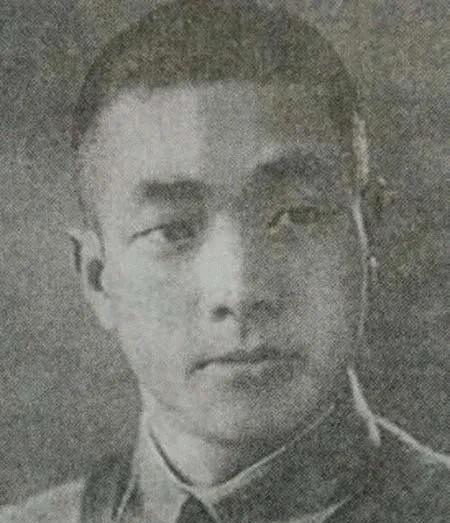

王伯秋比孙婉大了13岁,可以说是叔叔辈。一开始孙婉很排斥,感觉自己受到监视,失去自由。 然而渐渐地,王伯秋的儒雅博学,以及体贴周到,让情窦初开的孙婉深深着迷。

王伯秋也在日复一日的相处中,喜欢上年轻可人的孙婉。两人在异国他乡谈起恋爱。 孙中山知道后,不仅没有反对,还极力支持。他十分看好王伯秋的能力,否则当初也不会让他去照顾自己的爱女。 不过孙中山不知道的是,早在孙婉和王伯秋谈恋爱前,王伯秋就曾向孙婉坦白,自己在老家早有家室。 王伯秋15岁那年,就在长辈的安排下娶了李澄湘。包办婚姻没有太多感情,奈何两人早已生米煮成熟饭,连孩子都有了。 一开始听到王伯秋已婚时,孙婉难过至极。但处在热恋中的她,很快就下定决心:她爱王伯秋,只要能跟他在一起,她不介意做外室! 王伯秋也被孙婉的热情感动了,两人便在外国结了婚,不久后生下一个女儿。

1919年,学有所成的王伯秋与孙婉选择回到国内。就在那时,他们的儿子出生了,给返乡之旅添了几分愉悦。 令孙婉意想不到的是,他们小心翼翼地隐瞒,孙中山还是知道了王伯秋在老家早有妻室的事情。 一向反对一夫多妻制的孙中山,将王伯秋怒骂一顿后,丢下一句话:“要么与原配离婚,要么与孙婉分开!” 王伯秋无奈地回到老家,跟长辈商量与原配离婚。母亲听到后坚决反对,她只认李澄湘这个儿媳。 无奈之下,王伯秋只能和孙婉分开,临走时还把他们的一对儿女带上。 一时之间,孙婉没了丈夫,连一对女儿也见不到了。而这一切,都是孙中山一句话造成的! 孙婉不明白,从小到大父亲只顾忙事业,对她的关心少之又少,为什么偏偏要插手她的婚姻?! 孙婉恨透了父亲,认为他不应该逼王伯秋离婚,导致她失去了丈夫和孩子,失去了原本幸福的生活。

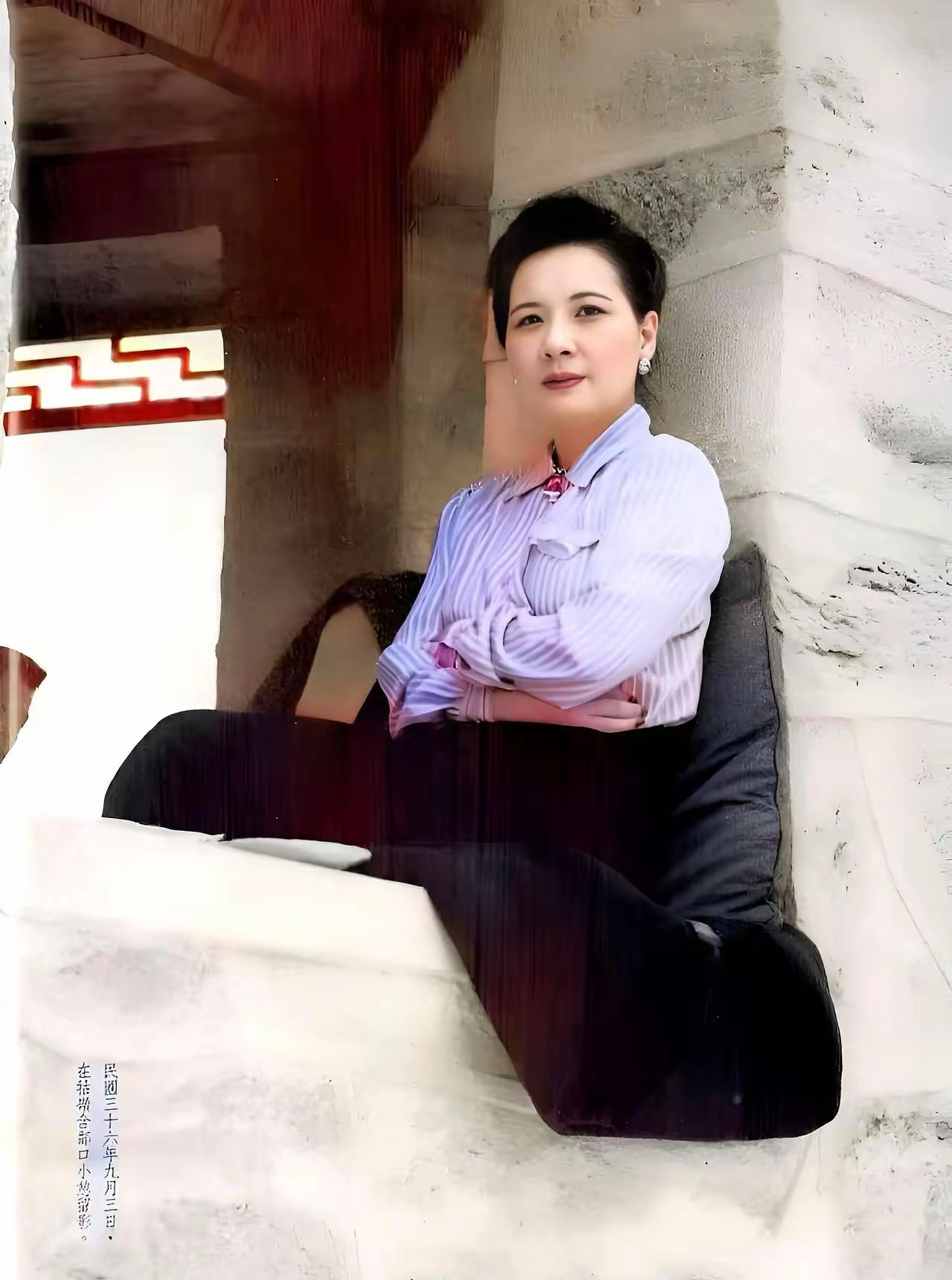

从此之后,孙婉拒绝和父亲来往。 后来,在哥哥的安排下,孙婉认识了后来相伴一生的良人戴恩塞。戴恩赛一表人才,曾在哥伦比亚大学留学深造过,各方面都十分出色。 更重要的是,他不介意孙婉的过去,真心实意对她好,这让孙婉十分感动,答应了他的求婚。 孙婉重获幸福,作为父亲的孙中山非常高兴,准备了4000嫁妆,满怀期待地等着婚礼的到来。 然而,孙婉的一句话,犹如一盆冷水当头浇下,让孙中山心灰意冷。她说,不希望父亲参加自己的婚礼…… 不仅如此,孙婉还将4000嫁妆退回,显然是要跟父亲划清界限。

孙中山感到十分尴尬且痛心,却又无可奈何,只能暗暗叹了口气:只要女儿能幸福就好……

事实上,孙婉的第二段婚姻确实很幸福。戴恩塞对她宠爱有加,很快便带她走出了上段婚姻的阴霾。 1925年,也是孙婉结婚后的第4年,孙中山病危。他知道自己时日无多,希望临走前能再见女儿一面。 遗憾的是,孙婉仍心存芥蒂,不愿意前来相见。孙中山直到去世,都没能再见女儿一面。 对一位父亲来说,这无疑是最痛心的遗憾。 常言道:女儿是父亲的贴心小棉袄。可对孙中山来说,女儿孙婉显然不是贴心的棉袄,而是扎心的针芒。 诚然,孙婉从小就缺少父爱,这让她对父亲的印象不佳。再加上后来父亲的“棒打鸳鸯”,断送了她的幸福生活,让她很难不怨恨父亲。 但话说回来,如果不是孙中山的“棒打鸳鸯”,孙婉就不会遇上戴恩塞,也就不会有后来真正的幸福。 总体来看,孙中山有错,但错不至此。说到底,他也是为了女儿的幸福着想,是在保护女儿。 孙婉不该一次又一次伤害父亲,甚至连他最后一面也不愿相见,让父亲带着遗憾离世。

其实生活中很多事情都很复杂,不是一句对错就能概括的。每个人的立场不同,选择也就不同。 愿我们都能对身边的亲人多一些理解和宽容,遇到矛盾和误会及时沟通解决,不要给人生留下太多遗憾。

华电

孙中山是中国近代史上唯一一个推动中国的历史向前发展的伟人。