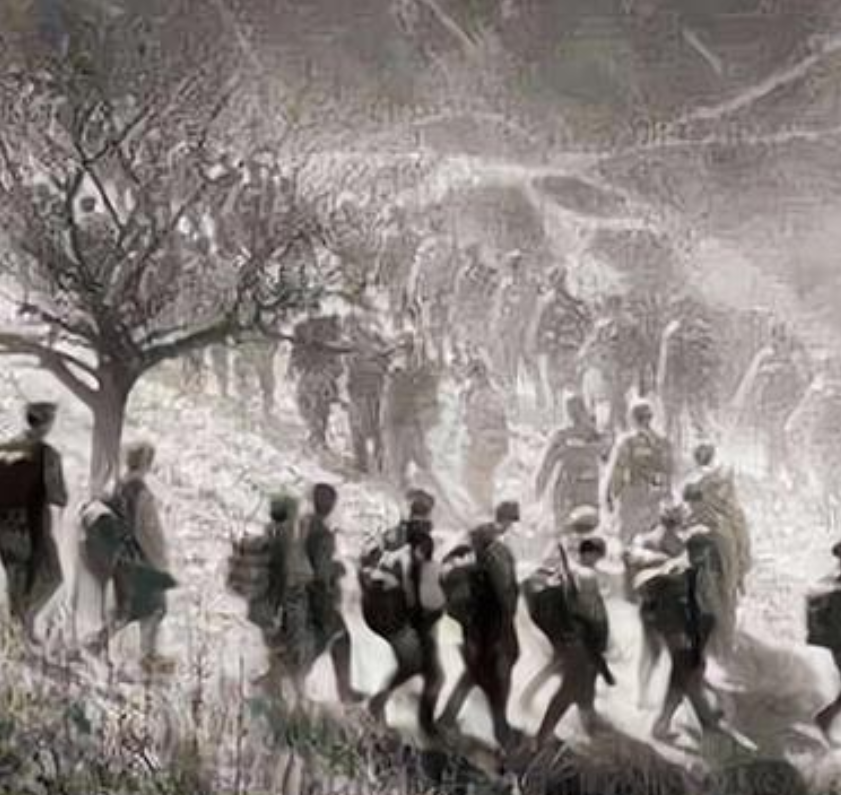

在1934年红52团在贵州消失不见,尽管中央进行了多次搜查,但都未能找到他们的踪迹,直到67年后,真相才浮出水面。 1934年的中国,国内正处于动荡之中。长征期间,红六军团的红52团担负起探路先锋的重任,这个团队由800多名红军组成,他们在湘黔边界执行任务时突然与主力失去联系。中央政府对此极为重视,多次派遣搜索队伍试图找到这支队伍的下落,但一直无果。 1934年,红52团在湘黔边界执行任务的过程中,突然与红军主力失去了联系。多年以后,人们才得知,这支由800余人组成的红军团队曾在贵州石阡县困牛山地区遭遇重围。 当时,红52团接到的任务是探索前进道路并确保主力部队的安全撤离。团队沿着湿滑的山道前行,天空阴沉,山雾缭绕,给行军带来了极大的困难。由于天气恶劣和地形复杂,通讯设备出现了故障,这直接导致与主力的联系中断。 就在这个时候,敌军的侦察兵意外发现了红52团的行踪。敌军迅速组织力量,从三面包围了红军。红52团的战士们发现自己进退两难,只能选择临时抗击,寻找突破口。战斗迅速展开,红军士兵在茂密的树林和崎岖的山石间展开游击战,利用地形优势,与敌军展开了一场激烈的交火。 尽管面临极端不利的情况,红52团的战士们展现出顽强的战斗意志。他们在困牛山的密林中四散开来,以小分队的形式进行机动,多次打击敌军的封锁线。这种分散的策略虽然在短期内取得了一定的效果,但由于缺乏补给和援军,红52团的处境愈加艰难。 在接下来的几天里,红52团的战士们不断变换阵地,避免被敌人完全围困。他们在密林深处,靠野果和山泉维持生存,白天隐藏,夜间行动,尽可能地骚扰和消耗敌军。然而,随着敌军调动更多兵力,红军的生存空间逐渐被压缩。 红52团的战士们身穿破旧的军装,手持不多的武器,每一位都眼含坚毅与决绝。他们在密林的掩护下发动攻击,火光中的身影忽明忽暗,如同山间的幽灵。敌军的包围越来越紧,红军战士们的弹药逐渐耗尽,状况极其不利。然而,即便是在这种困境中,他们的战斗意志丝毫未减。他们以一种近乎顽强到极点的方式,用生命为主力部队争取撤退的时间。 战斗持续至深夜,月光从云层间照射下来,照亮了斑驳的山路和遍地的落叶。战斗的残酷使得山林间充斥着哀嚎和怒吼。最终,当夜幕渐渐退去,晨光初现,大部分红52团的战士已经壮烈牺牲,他们的身体与翻滚的烟雾一同消散在山间。 少数幸存的战士则在极度艰难的环境中继续求生。他们在森林中隐匿,与野兽为伍,食野果解渴,喝山泉止饥。幸存战士们逐渐与当地的群众建立了联系,这些淳朴的山民用他们微薄的资源和无限的热情,对这些流落山林的红军战士伸出了援手。他们分享粮食,提供庇护,甚至帮助战士们躲避敌人的搜寻。 多年后,这段几乎被历史尘封的记忆,只在每年清明时节被当地村民所铭记。他们在困牛山附近的一片小山坡上举行祭祀,祭拜那些为了革命理想牺牲的红军士兵。村民们手捧鲜花和青稞酒,口诵传统祭文,烟雾缭绕中,他们的脸上满是敬仰和哀思。 直至2001年春,党史研究员杨又铸在对贵州石阡县进行调研期间,偶然听闻了这一传统祭祀活动。他,一个深知历史价值的学者,对这未曾有过文献记载的祭祀活动产生了浓厚的兴趣。出于对历史的敬仰和学术的追求,杨又铸决定深入挖掘这背后隐藏的历史真相。 他开始了为期数月的调查,查阅了大量档案资料,访问了多位年长的村民,并与一些历史学者进行了深入的讨论。在这一过程中,他发现了许多被时间遗忘的线索,逐渐拼凑出红52团壮烈牺牲的真实情况。通过一系列的文献验证和实地考察,他最终确认了这些士兵的身份,并将这段历史的真相带回了公众的视野。 此事被公开后,立刻引起了广泛的社会关注。人们被红52团士兵的不屈精神和牺牲大义深深感动。他们的故事很快在网络上广为传播,成为了一种激励人心的精神象征。社会各界对这些英雄的崇敬和记忆迅速升温,红52团的事迹被赋予了新的时代意义。 鉴于这些英雄的高尚行为,当地政府决定在困牛山附近建立一座纪念碑,以彰显他们的英勇事迹和崇高精神。这座纪念碑设计简洁而庄严,碑体由花岗岩构成,碑面上刻着每一位英雄的名字及其简短的事迹。纪念碑的落成典礼吸引了成千上万的人前来参观,许多人在碑前驻足,深情地献上鲜花,缅怀这些为理想献身的战士。 每年的纪念日,困牛山都会迎来无数前来致敬的人群。这里不仅是一个纪念的场所,更成为了一种精神的传承地。老一辈的人带着年轻一代来到这里,讲述红52团的故事,传递那份不屈不挠、为理想献身的精神。通过这种方式,红52团的精神得以在新的时代背景下续写,激励着一代又一代人为了信念和理想而努力。