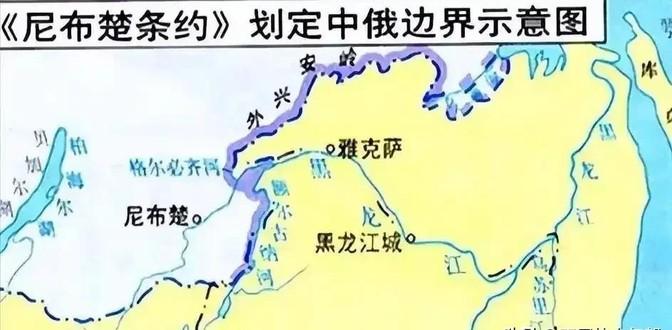

尼布楚条约中,清朝用了中国国号。这中国历史上,中国这一国号首次出现在国与国之间的条约中。 《尼布楚条约》是1689年清朝跟俄罗斯帝国签的第一份边界条约,也是中国历史上头一回在国际条约里用“中国”这个国号。这事儿听起来挺牛,对吧?它不光解决了中俄东段边境的划分问题,还让“中国”这个名字正式出现在国际法文件里,意义非凡。条约是用拉丁文、俄文和满文写的,清朝这边被称作“中国”,比如拉丁文里写“Sinae”,满文里是“中央之国”,这可是个大突破。 但问题来了,清朝为啥不用自己的“清朝”国号,非要用“中国”呢?这得从当时的背景和清朝的算盘说起。 17世纪中叶,俄罗斯帝国开始往东扩张,逐渐把手伸到了中国东北。他们在黑龙江流域建堡垒、抢地盘,跟清朝的边境安全杠上了。1685年和1686年,清朝跟俄国人在雅克萨(今黑龙江呼玛县一带)打了两次仗,史称“雅克萨之战”。康熙皇帝亲自指挥,清军把俄国人赶出了雅克萨,狠狠教训了他们一顿。 打完仗,俄国人扛不住了,同意坐下来谈。1689年,清朝派索额图带队,跑到尼布楚(今俄罗斯涅尔琴斯克)跟俄国代表谈判。双方你来我往,争了好几个月,终于在9月7日签了《尼布楚条约》,把中俄东段边境大致定了下来。 条约内容主要是划边界和谈和平。比如第一条说:“从格尔必齐河源头开始,沿着外兴安岭到海,山南边流入黑龙江的河流都归中国;山北边的河流归俄罗斯。”这里,“中国”清清楚楚地指的就是清朝的领土。条约里还规定,双方得和平相处,不能随便越界搞乱。这可是清朝第一次跟外国签的平等条约,地位相当,没谁低头认怂。 重点是,条约里清朝自称“中国”,而不是“清朝”。这在当时可不是小事,得好好琢磨琢磨。 清朝是满族建的政权,虽然入主中原几十年,但在东北边疆的根基不算深。黑龙江以北那些地,满族压根没怎么住过,更别说长期管了。可如果翻翻历史,唐朝和明朝这些汉族王朝还真管过那儿。唐朝设过黑水靺鞨都督府,明朝搞了个奴儿干都司,都对黑龙江流域有实际控制。 清朝一看,这不正好吗?用“中国”这个国号,就能把自己跟这些老王朝挂上钩,显得自己是正儿八经的继承者。这样在谈判桌上说“这些地自古以来就是中国的”,底气足多了。 谈判的时候,清朝代表索额图可没少使劲儿。他掏出历史书和老地图,跟俄国人说:“这些地从唐朝开始就是中国的,住的都是归顺我们的民族,像鄂伦春、达斡尔啥的。”俄国人想反驳都找不着啥硬证据。 用“中国”国号一包装,清朝的主张就有了历史依据,听着像是天经地义的事儿。俄国人再不服,也不好意思直接说“你们满族没管过这儿”,毕竟“中国”是个大概念,谁敢跟几百年的历史对着干? 《尼布楚条约》是清朝跟外国签的第一个平等条约,也是“中国”国号第一次被国际社会正式承认。清朝抓住了这个机会,把“中国”推出去,等于在国际法上给自己立了个牌子。以后别的国家再跟清朝打交道,也得认“中国”这个名头。这一步走得挺长远,为后来的中国政府在国际上用“中国”国号开了个头。 “清朝”这名字一听就是满族建的朝代,局限性太明显,容易让人觉得只是个民族政权。可“中国”就不一样了,这是个大而全的概念,带着几千年历史的厚重感,还能把满族、汉族和其他民族都装进去。 在边疆争地盘的时候,用“中国”国号能把清朝的领土主张跟整个中华民族的历史绑一块儿,显得更有理有据。反过来,如果只用“清朝”,听着就像满族一家子的事儿,气势上就弱了不少。 《尼布楚条约》签完后,中俄边境的火药味儿消停了一阵子,清朝也算喘了口气。这条约还开了个先例,让中国跟外国能平起平坐地谈事儿,而不是谁欺负谁。 当然,后来到了19世纪中叶,俄罗斯又开始搞扩张,靠着《瑷珲条约》和《北京条约》占了不少便宜,把《尼布楚条约》的边界线改得面目全非。但不管咋说,《尼布楚条约》作为中国第一份用“中国”国号签的国际条约,历史地位是跑不掉的。 再说国号这事儿,清朝用“中国”还挺能看出他们的心思。康熙皇帝老早就觉得自己是“中国之主”,把清朝看成是正统王朝。这次在条约里用“中国”,等于让外国也认了这点,挺有意思。 客观来说,清朝在《尼布楚条约》里用“中国”国号,算是一步妙棋。短期看,保住了东北边境的稳定;长远看,给“中国”这个国号在国际上打了个基础。不过,俄国人后来还是靠实力撕毁了条约,这也说明光靠谈判和历史依据还不够,真要守住地盘,硬实力才是王道。