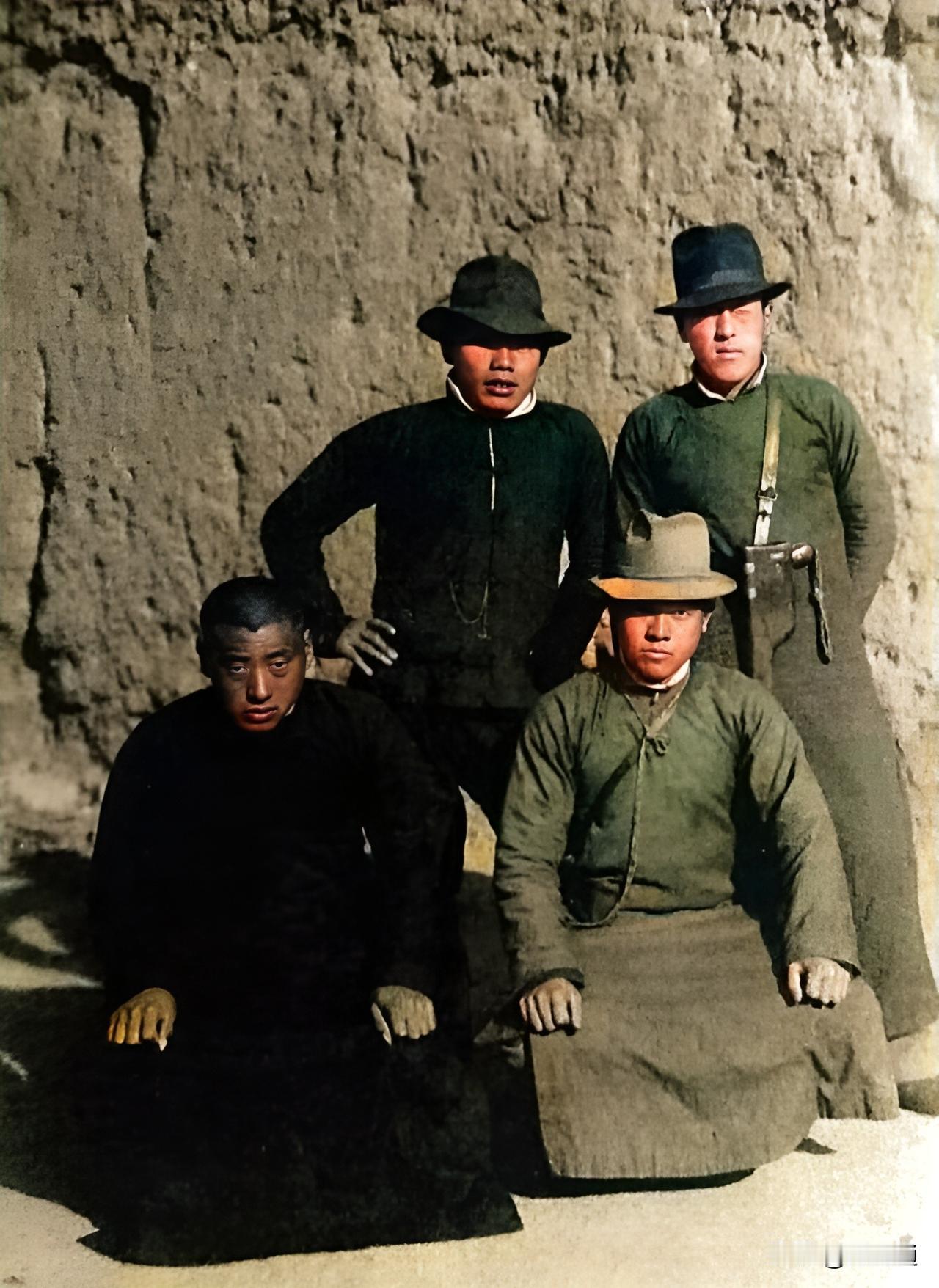

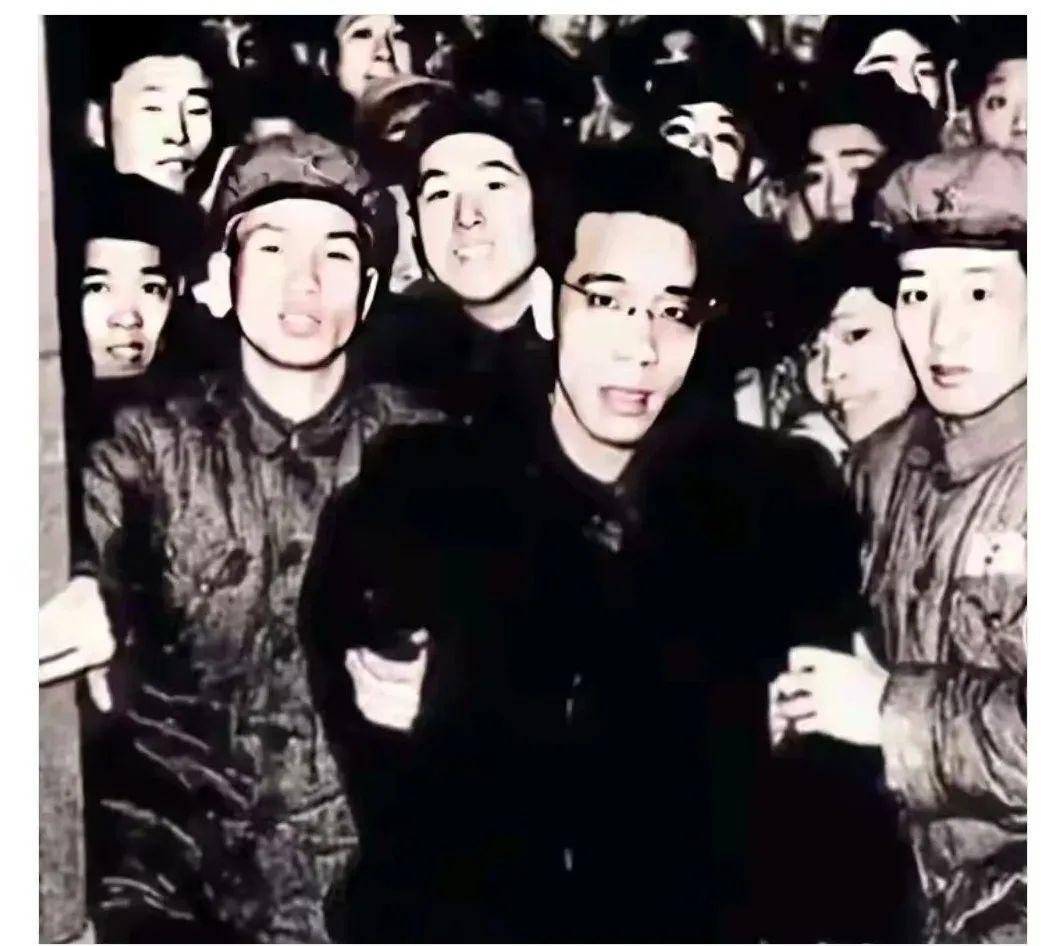

许光达在炮兵训练场上摔了两次都没吭声,他一脸倔劲儿地爬起来,又一次端起火炮,他说,这不是给谁看的,是跟自己死磕。 他也没想到,几年后会在兰州前线带着几千门炮对着国民党老部队猛轰,而跟他一起训练的郑庭笈,后来在辽沈战役里被围困三天三夜,手里没多少兵,还得硬着头皮往锦州城里打增援,最后连人带图纸都被俘了。 这帮黄埔五期的兄弟,命运像散落在乱世里的子弹,有的穿透敌阵,有的掉进泥潭。 黄埔军校第五期是个很特别的时期,那一年,国共合作刚刚决裂。 蒋介石清党后,政治空气像是突然闷住了,一批原本在课堂上讨论社会主义和三民主义的学生,被迫做了选择题。 有人往左走,比如许光达、宋时轮、陶铸,他们干脆脱了军服,穿上便衣跑去了江西、湖南的红军队伍。 有的人往右靠,留在了国民党系统,像郑庭笈、劳冠英,他们大多是留级上来的“老兵”,对蒋介石还有点信。 许光达那时候年纪轻,炮兵科出身,但脑子清醒,1927年南昌起义,他从黄埔五期直接被带去打第一仗。 他很会带兵,后来到了西北野战军,跟着贺龙一路打进兰州,他指挥的炮兵团几乎把马步芳的防线轰塌了。 他不是那种出风头的人,但实打实把一个个山头打下来了,新中国成立后,他成了开国大将,排在十大元帅之后。 你很难说他只是“黄埔五期”,他的命运已经拐了弯,踏上了另一条血路。 但黄埔五期整体上给人的印象,却不是这么硬气,对比前几期,五期没出几个响当当的国民党将领。 胡宗南、杜聿明这些人,清一色是前四期毕业的,北伐一打完就被捧上天,而五期很多人连毕业证都没拿到,或者拿到了也没几次实战的机会。 那年招生确实挺混乱,国共分裂后,黄埔的门槛突然变低了,早先进去的是些讲究“三民主义”“革命理想”的青年,但五期开始,门口贴的招考标准都松了。 尤其是国民党自己撑起军校后,招生更像是在赶集,连带着前几期被留级的学生也混进来凑人数。 有的人是文盲,有的是跑来混饭吃的,教官讲战略,他们听不懂;讲纪律,他们磨洋工。 最夸张的是,一开始进校的有3300多人,毕业那年只剩下2000出头,走的走、逃的逃,还有被开除的。 教学质量也撑不住,黄埔刚建那会儿,苏联顾问天天盯着讲课,政治教育搞得热火朝天,但等到蒋介石掌权,红色教育全砍了,换成对“领袖”的忠诚教育。 打靶训练没子弹,战术课也多是走形式,学生天天操练,脑子却越来越空,黄埔从培养革命军变成培养“忠心兵”,气质都变了。 留下来的五期生,像郑庭笈,也不是没本事,郑在抗战里是打过硬仗的,他在武汉保卫战时,带着一个旅死守长江北岸,还真给日军添了不少麻烦。 他那回打退日军一个旅团,连中村正雄这个日军头子都死在阵地上,但这种胜仗也没帮他升官。 他当了中将,但一直管的都是二线部队,到了解放战争,他调到东北那边,碰上林彪的四野。 辽沈战役那一仗,他试图解救被围的锦州守军,但兵少、弹少,还被切断了后路。 他带着残兵苦守几天,最后被俘,他这一生算是打了不少仗,但从来没当过一线指挥官。 他也想冲,但顶头的胡宗南、杜聿明一个个把关口堵得死死的。 这背后其实是蒋介石自己的算盘,他喜欢提拔“自己人”,什么叫“自己人”?就是那些愿意无条件听命的,你打得再好,不是嫡系就靠边站。 像五期的,有几个本来能力不错的,但政治上不够表态,就只能在后方养老,派系斗争一激烈,战场上也少了公平竞争的机会。 更尴尬的是,即使拿了高军衔,很多人也没实权,国民党后期军衔制度混乱,一个旅长可能是中将,一个军长也可能才少将。 搞得下面的将领都迷糊了,谁说了算都不清楚,郑庭笈那时候明面上是中将军长,但实际上听谁指挥、带多少兵,全得看上级脸色。 历史评价上也让五期更尴尬,共产党打赢了,许光达、宋时轮这些人立了大功,在各种战史、纪念馆里都有一席之地。 他们的照片挂在军博展厅最显眼的位置,而留在国民党阵营的五期将领呢?战败的故事被一笔带过,稍微有点功绩的也很少提。 有时候,他们打过的硬仗、抗过的苦难,最后被盖章成了“失败者”,甚至连个正面评价都不给。 这些人不是没拼过命,像邱行湘,原本是五期炮兵出身,打过缅甸战役,后来也当上军长。 可到了解放战争,他也是打几仗就被压下去,换来换去没个稳定位置,你能说他们没本事吗?不见得。他们是没平台、没机会。 其实问题就在这儿:黄埔五期不是“差”,是赶上了一个尴尬的年代。 前几期打北伐,占了名声;后几期进了共产党,成了开国元帅,五期像个夹在中间的夹心饼干,前有老将压着,后有新人追着,自己却没站稳。 这就是他们的宿命,不是每个军人都能成“名将”。 有些人打了一辈子仗,最后的名字却只留在某个军史角落里,但他们真在战壕里流过血,也真在命运面前挣扎过。