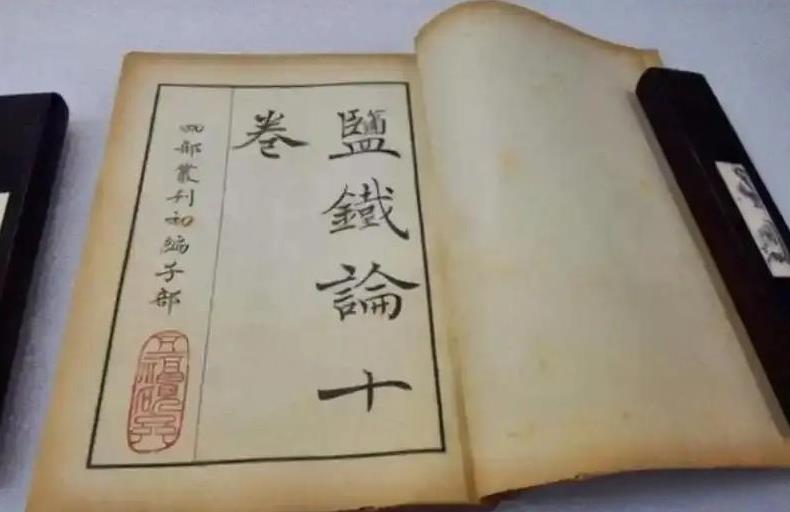

西汉名臣桑弘羊提出了著名的“三问”,在汉昭帝六年,他和儒生们在朝廷大殿上辩论了盐铁专营,酒类专卖以及统一铸币财政政策的利弊得失,后来还延伸至军事,外交,对匈奴作战等方面,这一辩论持续了半年,最后合编成册,这就是历史上著名的《盐铁论》。 桑弘羊是汉武帝时期的重要人物,也是汉武帝临终前任命的四位顾命大臣之一,他的经典三问涉及国家治理、财政收入与分配,中央与地方的关系,国强与民富的关系,三问对后世有深远影响。 这些问题反映了当时西汉面临的财政困境和社会挑战,也为后世提供了重要的思考方向。 1. 财政收入问题:帝国运转需要巨额财政开支,仅靠农业税不足以维持,若不执行盐铁专营等制度,钱从哪里来? 2. 应急资金问题:遇到战争、灾荒等紧急事务时,国库空虚怎么办? 3. 中央与地方关系问题:若中央在财政等方面不对地方形成压倒性优势,地方势力膨胀起兵造反怎么办? 桑弘羊这人不简单,一洛阳小贩之子,十三岁时以精于心算入侍宫中。历任侍中、大农丞、治粟都尉、大司农等职,相当于今天主管财政的副总理,因为其出色的理财才能,深得汉武帝信任,为汉武帝的文治武功奠定了物质基础。 他手腕灵活,视野开阔,思想深邃,在2000多年前的封建社会能提出如此深刻见解,不同凡响。 他的这“三问”,2000多年来,没人能提出最终方案,也始终没有人能解决这“三问”。 在中国5000年的古代史里,无论盛世还是乱世,都没解决中国老百姓吃饭穿衣的问题,底层民众都穷,豪门世族始终处于利益链条的顶端,富人恒富,穷人恒穷。例如在唐朝,几大姓氏,陇西李氏、赵郡李氏、博陵崔氏、清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏和太原王氏这七个家族就几乎垄断了唐朝近300年的权和利,光崔氏一门在唐朝就出了27位宰相,门阀政治可谓达到了巅峰。 近期网上有人说黄巢起义,通过血腥手段,从物理上彻底结束了门阀政治,其实笔者觉得不然,历朝历代,其实都有,只是换了一个名称,不叫门阀,而称为文人集团,例如在积贫积弱的民国都有“蒋宋孔陈”四大家族。 明朝末年,国家财富几乎全部落入世家大族和高官显贵手里,朝廷和皇帝没钱,打仗还要向臣子和大户借钱,结果呢?仅借到了100万两白银,杯水车薪,李自成进城,大明亡国,崇祯吊死在了北京景山公园的梅山上。 而李自成进京之后,其部下对这些豪门大族,高官大户严刑拷打,逼迫他们交出财产。据统计,李自成进京到最后逃离北京,一共42天,前后搜刮白银高达7000万两。这是多么惊人的数据,如果当初这些豪门能拿出1000万两给崇祯皇帝平叛,李自成就进不了京,大明也不会这么快就亡国,这些门阀也不会遭遇灭门之灾。 有数据统计,李自成征战多年,前后搜刮的白银高达1亿两。 这说明桑弘羊的三问一直到近代都没有得到有效解决,那些口口声声声称要藏富于民的士大夫们,却将国家财富藏于了官和绅。 笔者认为桑弘羊三问的核心是:国家重要税收那个来收?社会财富如何分配?盐铁是国家专营,还是私营,那个对国家更有利?国强和民富之间的关系,能否做到两者的统筹协调。 这三个问题,影响了后世2000多年,也争论了2000多年,后世历代的改革无不与此相关。 古代没有人能解决桑弘羊提出的三个问题,一直到了新中国建立,尤其是改革开放后,才出现了转折,甚至说得到了解决。 一,深化改革和对外开放,引入了外部资金和技术,扩大非农就业岗位,大力发展制造业,工业,解决了城镇和进城农民的就业。 二,建立了国有和私营企业齐头并进的经济制度,国有经济控制国民经济的核心命脉,私营经济解决就业,出口以及丰富社会物资供应,避免国家经济命脉被个人把持,也丰富了市场,活跃了经济,改善了民众生活。 三,城市经济的发展丰富了税源,也让三亿多农民进城务工,减少了农村的经济与治理压力,增加了农民非农收入,避免了农村的不稳定。 四,分税制改革,彻底理清了国家财政和地方财政的收支结构和分配关系,强化了国家对财政的领导权,强化了国家对资源的统筹管理的力度。 五,国家建立了党指挥枪的原则,将军队牢牢掌握在人民手里,成为国家稳定的核心力量。这样的制度保障,就能避免出现类似唐末的藩镇叛乱。 基于历史的教训,目前我们仍需要注意以下几点: 社会阶层一定不能固化,财富不能过度集中在极少部分手里,避免贫富差距过大,在社会发展到一定程度后,一定要实现“共同富裕”,避免出现古代左右政治的新门阀,新财团,新文人集团。 在中国,国有经济只能强化,不能减弱,这是避免历史悲剧重现的重要因素。 在今天的美国,就出现了中国历史上曾延续千年的“门阀政治”特征,极少数超级富豪们在背后控制了经济,媒体,国防,还利用代理人控制了美国的政治。