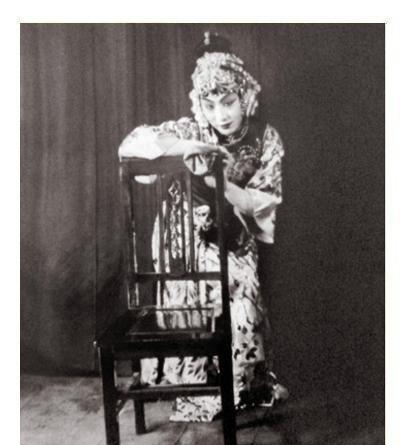

1918年,洞房花烛夜,京剧大师荀慧生揭开新娘的盖头,吓了一个激灵:“你是谁啊?”新娘答:“我是小霞的姑姑。”荀慧生跌坐在地,放声大哭:“新娘怎么被掉包了?小霞,小霞……” 这年腊月廿三小年夜,北京城飘着零星的雪花。荀慧生裹着青缎子斗篷缩在戏楼后台,指尖死死掐着金秤杆——这杆从琉璃厂定制的挑盖头工具,此刻重得像是要把他压进戏箱里。窗外飘来糖炒栗子的焦香,混着吴小霞常戴的茉莉头油味儿,勾得他心尖直颤。 "吉时到——" 管家拖长的尾音刺破耳膜,荀慧生踉跄着跨过门槛,大红喜袍下摆扫翻了案几上的胭脂盒。盖头掀开的刹那,他整个人定在原地:烛光里端坐的新娘子,分明是吴家六妹吴春生! "姑爷您看,这鸳鸯戏水的帐子多喜庆。"新娘子低着头,袖口露出半截缠过又放开的脚。荀慧生手里的秤杆"咣当"砸在青砖地上,惊得梁上家雀扑棱棱乱飞。前厅里杨小楼的胡琴声都变了调,吴彩霞抱着胳膊冷笑:"白牡丹,这可是你亲口应的亲事。" 这出荒唐戏码要从三年前说起。那年荀慧生在广和楼唱《红娘》,散戏后躲在后台门帘后头等角儿。月白衫子的女学生捧着艾窝窝凑过来:"张先生那段反二黄唱得比我们先生讲的《西厢记》还活泛。"荀慧生抬头就撞进双会说话的眼睛,从此琉璃厂书肆的洒金笺上多了句"三青调胭脂"的批注。 吴彩霞得知此事时,正给女儿梳头。铜镜里映出小霞发间颤巍巍的珍珠簪,他劈手打落珠串:"唱梆子的也配娶我们吴家女儿?" 雕花窗棂透进的阳光晃得人睁不开眼,荀慧生跪在吴家门槛外两天两夜,最后是杨小楼带着尚小云的拜帖才把人请起来。 洞房夜的惨状惊动了整条胡同。吴春生蹲在地上捡碎瓷片,突然摸到张泛黄的信笺——正是荀慧生当年写给小霞的《玉堂春》戏词,边角还沾着胭脂印。 外头更夫敲着梆子报五更,荀慧生抱着戏本蹲在井台边,听着井水"咕咚咕咚"往下坠,忽然想起七岁那年,师父也是这么把他从戏班后墙根捡起来的。 转机来得猝不及防,1919年杨小楼要带荀慧生去上海天蟾舞台,临行前夜吴春生抄起顶针就往他戏服上缝盘扣。 针脚歪歪扭扭像蚯蚓爬,荀慧生突然想起小霞绣帕子时总把金线藏在内衬。海轮鸣笛那刻,他摸着胸前的平安符——这是吴春生连夜求来的,红绳上还缠着截断的头发。 上海滩的霓虹晃得人头晕,首演《花田错》那日,荀慧生刚踩上跷鞋,台下突然飞来个茶壶。吴春生从乐池里窜出来,抄起椅垫就把丈夫护在身后。 碎瓷片在她手背划出血口子,荀慧生才看清台下举着茶壶的,正是当年被自己拒之门外的绸缎庄少东家。 "您这跷功绝了!"散戏后黄金荣的管家堵在后台,"我们老板请您去百乐门跳舞。"荀慧生攥着吴春生缝的汗巾子,想起老家井台边的月光。后来他总说,要不是那天春生冲上台,自己早成了黄金荣的"干儿子"。 命运的齿轮在1924年转了个弯,收留逃荒的徒孙那夜,荀慧生蹲在灶台边熬小米粥,忽然听见里屋传来啜泣。吴春生裹着破棉袄,正给发烧的孩子喂米汤:"爹,喝口热的。"月光从糊窗纸的破洞漏进来,照见她鬓角的白发——才二十八岁的人,竟有了半头霜雪。 转年荀慧生南下上海,在共舞台连演三十八天《荀灌娘》。 每场谢幕他都往二楼包厢张望,那里总坐着个穿阴丹士林布旗袍的女人。有次散戏后他追到弄堂口,却见吴春生攥着当票在当铺前徘徊——那件水钻头面,是她当掉陪嫁玉镯换的。 1937年卢沟桥的炮声震碎了梨园春梦,荀慧生带着家小逃难,火车在德州站停靠时,吴春生突然拽住他:"慧生,把《丹青引》的戏服埋了。" 她指着站台上日本兵的刺刀,"比咱们的命还重要。"后来人们都说,荀派艺术里那股子刚劲,是从吴春生咽下的最后一口气里炼出来的。 1958年荀慧生病重住院,护士发现他总对着个檀木匣子发呆。打开一看,里头躺着半本《玉堂春》戏本,缺的那页正画着个穿月白衫子的姑娘。 护工回忆说,老人弥留之际突然清醒,用手指在床单上画了朵三青色的桃花。 如今在荀慧生故居的展柜里,陈列着件褪色的阴丹士林布旗袍。讲解员总爱讲起那个传说:每逢雨夜,戏楼后台就会传来轻轻的哼唱声,仔细听竟是《黛玉葬花》的调子。有胆大的工作人员顺着声音找,最后在道具间的樟木箱里,发现了半截缠着断发的红绳。 [666]文章信息来源: 《中国戏曲志·北京卷》关于荀慧生早期艺术活动的记载 《京剧谈往录》中陈德霖弟子回忆录 1918年《顺天时报》社会新闻版婚俗报道 《立言画刊》1935年刊载的梨园人物特写 吴彩霞艺术生平参考自《清代伶官传》补遗章节