多篇妇产科论文出现男性患者热点梳理 震惊!多篇妇产科领域的学术论文被曝存在“男女不分”的严重的常识性错误!最初由被曝光的山东大学齐鲁医院护士霍某某的论文引发公众关注。霍某某在论文中称在80例子宫肌瘤手术患者中,男性占比高达68.75%(对照组男27例,女13例;观察组男28例,女12例)。目前,山东大学齐鲁医院已对护士霍某某作出记过、降级、取消晋升资格等处分。

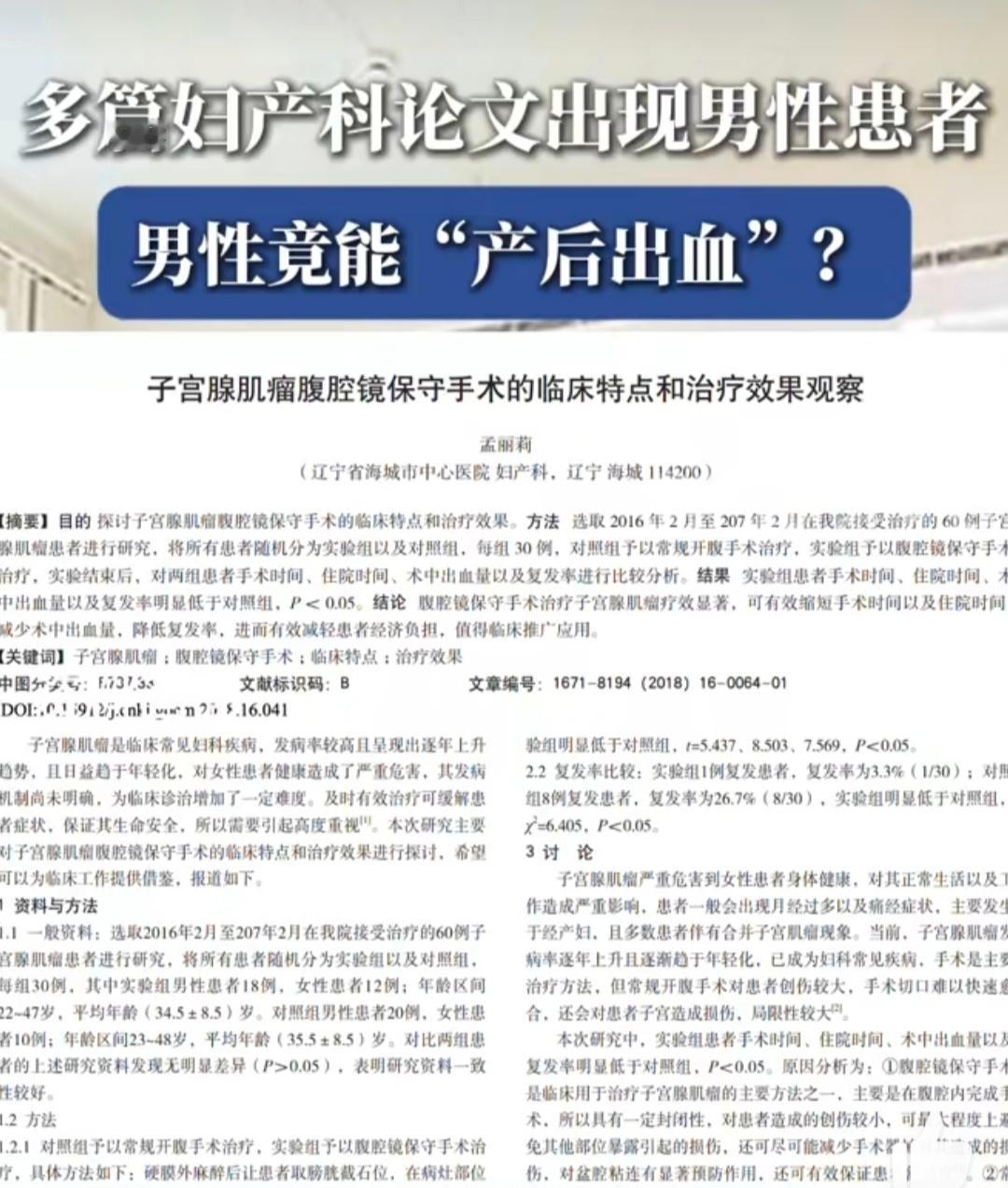

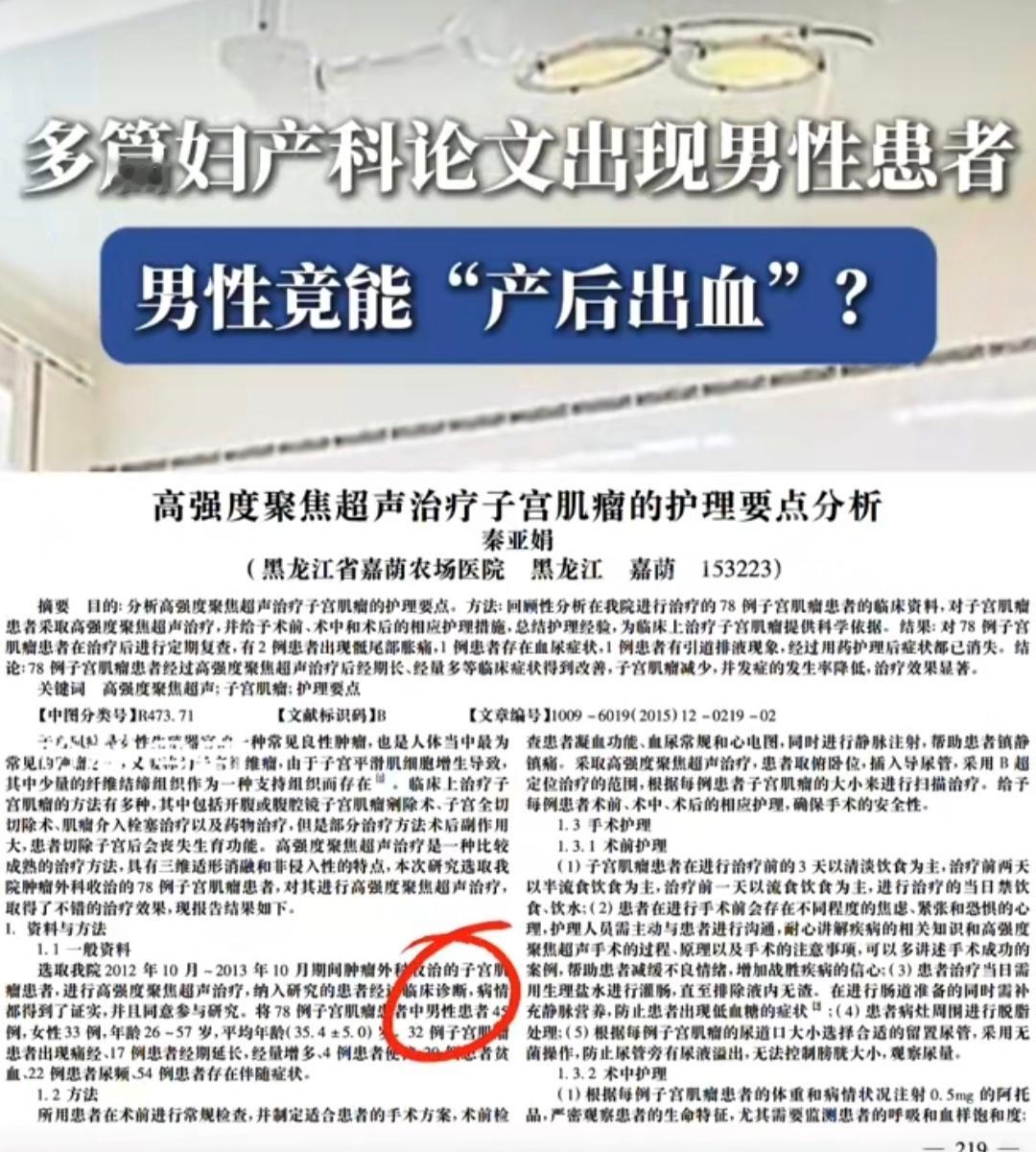

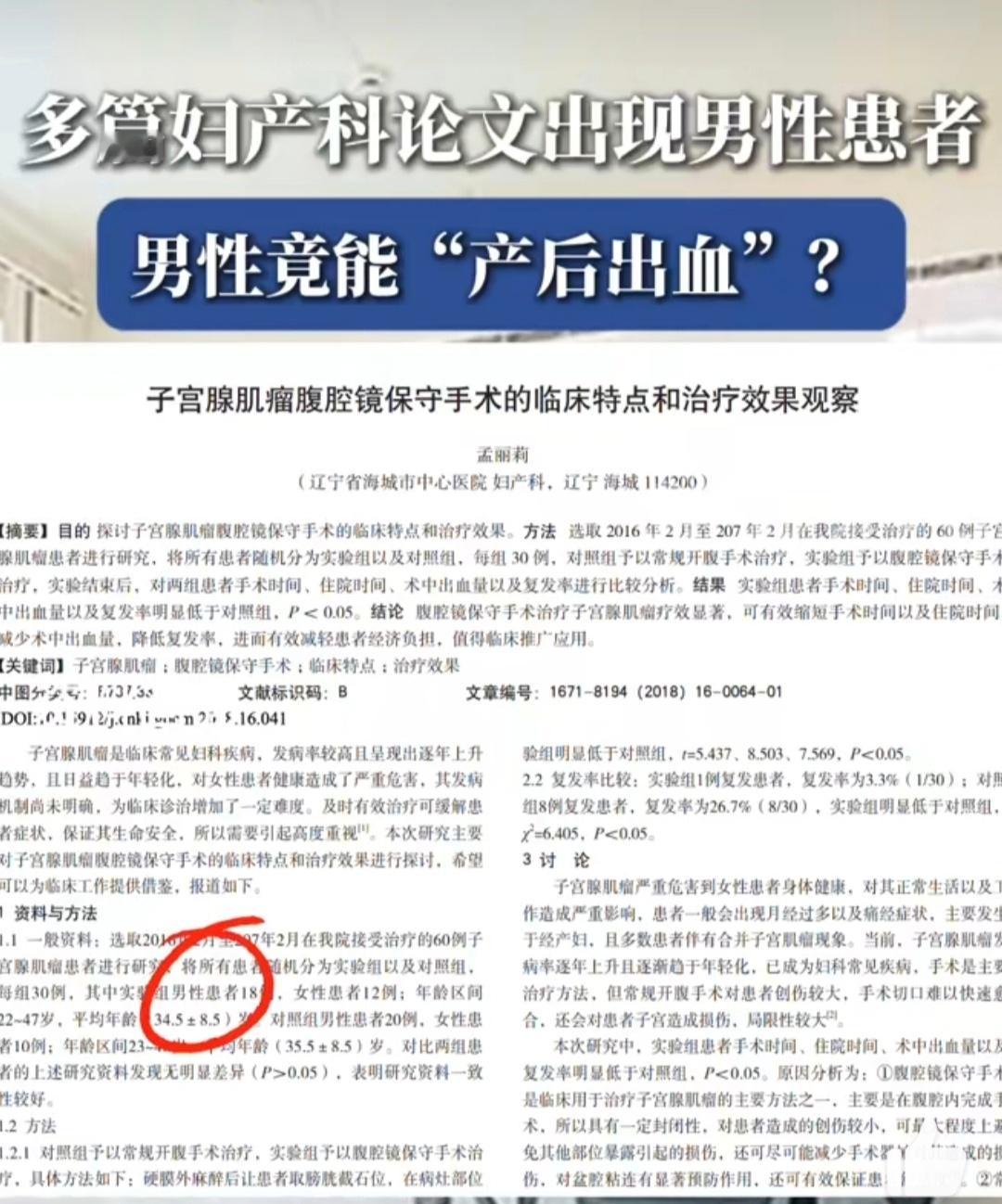

男性根本没有子宫,何来的对照观察数据?此消息引发公众一片哗然。随后,记者调查发现了一批眼中违反生理常识的医学论文。这些论文在研究对象中声称存在男性患者,涉及疾病包括子宫肌瘤、卵巢囊肿、宫颈癌、羊水栓塞、产后出血等,与男性生理结构完全不符的病症。例如:辽宁朝阳市中心医院智秀峰发表的论文中,宫颈癌患者中男性占比55%-60%;抚顺市中心医院王忠红的研究中,羊水栓塞高危产妇中男性患者比例近半,部分甚至被称为“男性患儿”。多篇论文还提到男性患子宫内膜异位囊肿、绝经后子宫内膜病变等。

这些论文的“男性患者”数据明显违背医学常识,存在以下问题:1.数据虚构:男性无子宫等女性生殖器官,不可能罹患相关疾病,病例数据疑似伪造。2.抄袭套用:部分论文被指套用其他领域(如泌尿科、普外科)研究模板,仅替换病名,导致“男女混淆”。3.审稿失效:期刊编辑、同行评审未发现基础逻辑错误,暴露审核流程形同虚设。

目前,职称评审体系存在缺陷和漏洞。医护人员晋升与论文发表挂钩的“唯论文”制度是重要诱因:护士等临床护理人员缺乏科研训练,但晋升需发表论文,催生代写、拼凑乱象。因有市场需求,目前已派生出一条论文产业链。第三方“论文工厂”提供数据造假服务,部分作者称“男性病例是打字错误”,但实际可能是批量模板操作的结果。

涉事期刊如《中国医药指南》《临床医药文献电子杂志》等多为“给钱即可发表论文”的收费期刊,以快速发表吸引投稿,忽视学术质量。例如,《中国医药指南》年发文量超3100篇,影响因子仅0.278。

此类漏洞百出的评职称专供论文污染学术环境,误导后续研究,损害医疗公信力。公众担忧医疗体系“重形式轻质量”,呼吁改革职称评价标准。

此次事件引发出对评职称体系制度的反思和建议。有评论指出,希望能弱化论文在医护职称评审中的权重,强化临床实践考核。加强对相关期刊的监管。对“水刊”实施停刊整顿,建立黑名单制度。严惩学术造假,追溯已发表问题论文,追究作者、期刊、审稿人多方责任。

此事件暴露了医学学术生态的深层问题:从个体急功近利,到制度缺陷,再到监管缺失,形成“造假链条”。若不系统性整治,类似“男性妇科病”的荒诞研究可能持续滋生,最终危及医学研究可信度与患者安全。