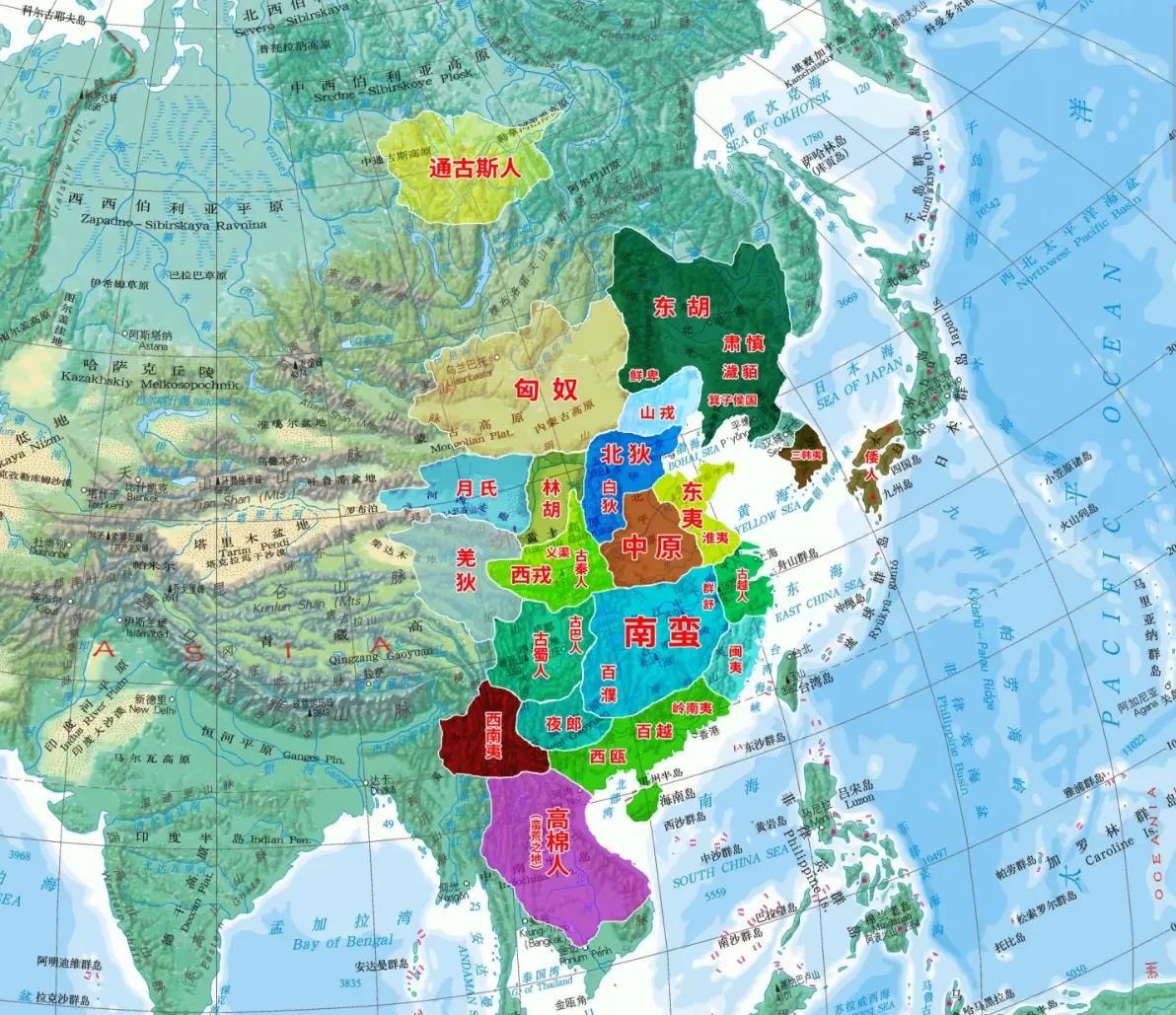

1977年,安徽女知青于文娟,返城前夜把自己给了农村小伙:“你对我的好,我无以为报,让我们给过去一个交代吧!”谁知回城不久,她却突然消失不见,一生就此改变。 1977年的中国正处在一个重要的转折点。文化大革命结束不久,国家开始逐步恢复经济和社会秩序。这一年,大量的知青,包括于文娟,接到了返城的通知。于文娟,一个出生并成长在安徽省的城市家庭的女孩,1973年响应国家号召,下乡到淮北的一个小村庄,与其他知青一起生活和劳动。 那年的夏夜格外温暖,星空璀璨,微风轻拂过王胜利家的小院,带起一阵阵玉米叶的沙沙声。于文娟站在窗前,望着满天的星星,心中却是一片迷茫。明日一早,她将离开这片给予她无数记忆的土地,返回她那熟悉又陌生的城市。心里有一种说不出的愁绪,夜深人静之际,她决定做出一个重要的选择。 她轻手轻脚地走出房间,穿过院子,来到王胜利的门前。深吸一口气,她轻轻敲了敲门。门缓缓打开,王胜利穿着简单的家居服,显得有些惊讶。他向于文娟示意进来,心中满是疑惑。于文娟走进房间,轻轻地把门反锁了。 房间里,一盏昏黄的灯泡散发着暖黄的光,映照出两人紧张的面容。于文娟站在那里,手有些颤抖。她低下头,开始缓缓解开自己的白衬衫上的扣子,一颗一颗,每解开一个,脸上的红晕就加深一分。王胜利站在原地,目不转睛地看着她,感到一种前所未有的激动与不安。 终于,衬衫的扣子全部解开,月光透过窗户,洒在于文娟白皙的肌肤上,仿佛覆上了一层柔和的银光。王胜利再也控制不住自己,迈前一步,将她紧紧拥入怀中。于文娟闭上眼睛,任由这一刻的温暖与心跳充满她的感官。 他们缓缓坐到床沿,月光与灯光交织在一起,房间内的空气似乎都凝固了。两人的呼吸逐渐沉重,每一次呼吸都充满了彼此的气息。王胜利轻轻地抚摸着于文娟的发梢,而她则将头埋在他的肩膀上,两人的心跳似乎在这一刻达到了某种奇妙的和谐。 晨光未至,寂静中的情感交融达到了顶点。空气中弥漫着淡淡的寒意,但两人彼此的体温和呼吸,仿佛构成了一个温暖的小世界。他们紧紧依偎在一起,深怕错过任何一刻的温存。这一夜的时光,似乎将成为他们共同记忆中最宝贵的部分,他们试图将这一段时间深深地刻进彼此的生命里。 直到天边开始泛起鱼肚白,第一缕曙光透过窗帘的缝隙,温柔地铺洒在两人的脸上。他们才恋恋不舍地分开。于文娟小心翼翼地整理好衣物,每一个动作都显得格外温柔,仿佛怕惊扰了屋内的空气。她静静地离开了房间,只留下王胜利在晨光中凝视着她的背影,直到她的身影消失在门外,他才沉重地叹了口气,心中充满了不舍与忧愁。 她的返城并不像预期中那样平静。城市的喧嚣与冷漠与她在淮北的生活形成了鲜明对比。于文娟面临着重新适应城市生活的挑战,高楼大厦、熙熙攘攘的人群,还有那永不停歇的车流,一切都让她感到格外的疏离和压抑。同时,她心中常常浮现出王胜利的身影,和那个宁静的小镇,那里有她留下的情感和未了的缘分。 不久,她发现自己怀孕了。这个消息让她陷入了深深的困惑和焦虑。在那个年代,一个未婚的女性带着孩子会面临社会的压力和偏见。周围人异样的眼光和私下的议论让她倍感冷漠和孤立。 面对母亲的强烈反对和要求做掉孩子,于文娟经历了一段艰难的思想斗争。她的心中充满了矛盾和挣扎,但最终,她的内心告诉她,这个孩子是她和王胜利爱情的结晶,是她生命中不可或缺的一部分。她做出了一个勇敢的决定:她决定回到淮北,找到王胜利,共同承担这份未来。 她毅然离开了城市,带着未来和希望,回到了王胜利的身边。他们的重逢充满了泪水和笑声,王胜利毫不犹豫地接纳了她和未出生的孩子。两人最终结婚,迎接了他们的孩子——一个健康可爱的男孩。小家庭虽然经济条件不豪华,但充满了爱与温馨。 几年后,于文娟凭借自己的努力,成为了一名教师,而王胜利也找到了稳定的工作。他们的生活逐渐步入正轨,尽管挑战不断,但相互扶持与共同努力让他们的关系更加牢固。 1981年,于文娟带着家人回到了她的母亲身边。时间和理解疗愈了伤痛,母女之间的误解和隔阂最终得以解开。母亲紧紧拥抱着她的孙子,眼中充满了悔恨和爱意,她终于意识到,真正的幸福并不在于人们的目光和社会的标准,而是家人之间不可替代的爱。 他们的故事在当地传为佳话,成为了追求爱情和幸福的象征。于文娟和王胜利用他们的经历证明了,无论遇到什么困难,只要坚持真爱,就有可能克服一切,拥有一个幸福的结局。