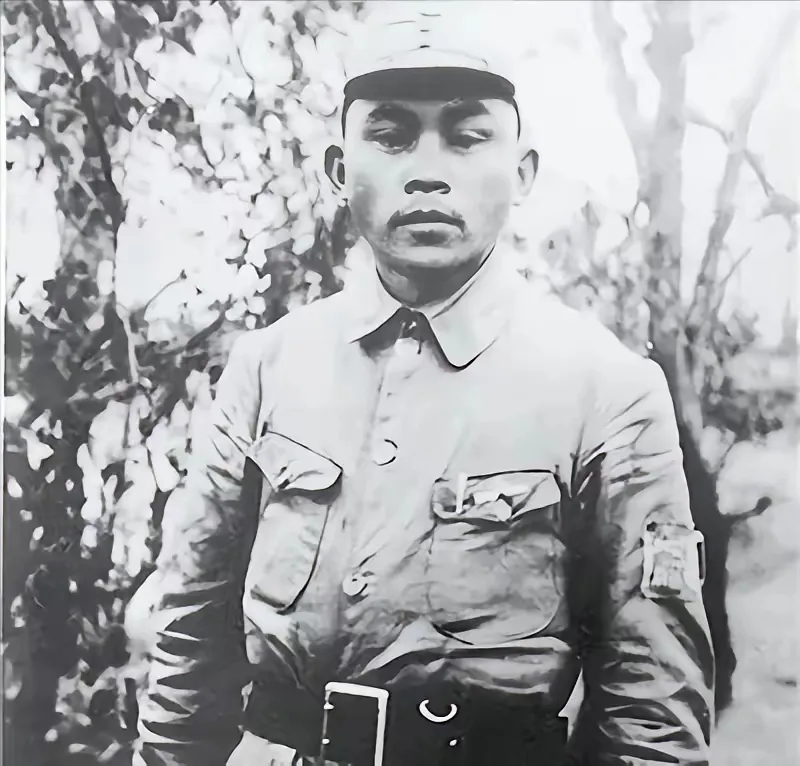

1955年,开国女将军李贞回乡探亲,遇到了打骂她的第一任丈夫古老三,当二人再相见时,古老三整日提心吊胆的。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

1955年寒冬腊月,湖南浏阳河畔的小板桥乡比往常热闹得多。

乡间小路上挤满了看热闹的乡亲,连平时不爱出门的老太太都拄着拐杖往村口挪步。

原来乡里要迎来件稀罕事。

开国女将军要回老家探亲了。

虽说浏阳是出了名的将军县,前前后后出过三十位开国将军,可这小板桥乡还是头一遭,更何况回来的是个女将军。

村里有个五十六岁的老汉叫古天顺,大伙都喊他古老三。

这人打从听说消息就坐立不安,总在自家土坯房门口转悠。

要问为啥?

得从三十多年前说起。

那时候古家收了个六岁女娃当童养媳,小名叫旦娃子。

这闺女白天要背水砍柴,晚上要浆洗缝补,稍不留神就得挨打。

等古老三长到十岁,旦娃子就成了他没过门的媳妇。

要说古老三年轻时真不是个东西,脾气上来抄起烧火棍就往媳妇身上抡。

谁也没想到,这么个受气包媳妇后来竟成了女将军。

时间回到1926年,乡里闹起了农民协会。

二十二岁的旦娃子趁着夜色翻出古家院墙,头也不回地投奔了革命。

她把苦命的小名甩在身后,改叫李贞,第二年就成了区妇联的领头人。

古家那帮老顽固哪见过这阵仗,婆婆扯着嗓子骂了三天三夜,古老三提着麻绳要把人捆回来,可终究是胳膊拧不过大腿。

后来乡公所送来张离婚文书,这段孽缘才算断干净。

古老三扒着墙头往外瞅,只见个穿军装的女干部被乡亲们簇拥着,那走路的架势,那说话的气度,不是当年的旦娃子还能是谁?

要说李贞将军这趟回乡可办了不少实事。

她先去看了自己当年住过的柴房,土墙早塌了半边,房梁上还挂着蜘蛛网。

围观的年轻人听着她讲往事,个个瞪圆了眼睛。

谁能想到这破屋子走出过开国将军?

转头她又去了乡小学,摸着孩子们的书包直说现在娃娃有福气,当场拍板要给学校捐二百套课桌椅。

最让乡亲们念叨的还是李将军的大度。

古老三躲在家里三天没敢出门,灶膛里的火灭了都不知道添柴。

第四天晌午,村支书领着个穿军装的小伙子进了院。

古老三吓得直往床底下钻,还是被拽着后脖领子拎出来了。

谁知道人家是来传话的,说李将军托他带话:"过去的事都过去了,如今是新社会,大伙都要往前看。"

这话传到四邻八乡,成了活生生的教材。

县里办扫盲班就拿这事当例子,教员拿着粉笔在黑板上写:"封建礼教吃人,妇女能顶半边天。"

后来省妇联的同志下来调研,特意在《湖南日报》上写了篇文章,题目就叫《从童养媳到开国将军——记李贞同志的革命人生》。

要说李将军这辈子可真不容易。

六岁给人当童养媳,十五岁差点被逼着圆房,二十岁参加浏阳游击队那会儿,还闹过背着大刀片走夜路掉进山沟的笑话。

可就是这么个苦水里泡大的闺女,硬是从炊事班干到政治部主任,带着队伍打过湘江战役,走过两万五千里长征。

新中国成立那年授衔,周总理亲自给她别上少将军衔,这可是开天辟地头一遭。

如今小板桥乡的老辈人教育孩子,总爱拿村口那棵老槐树说事。

说李将军小时候在这树上刻过"翻身"俩字,后来树干长粗把字包进去了。

年轻后生听了直乐,说树皮上哪有字?

老人们就瞪眼:"你们懂个屁!那字刻在人心窝里呢!"

乡里的妇女主任最爱讲李将军离婚那段。

说当年乡公所送来离婚书,古老三他娘坐在地上撒泼打滚,非要李贞赔她十块大洋的"饭钱"。

后来还是农会的人拍桌子:"你们古家把人当牲口使唤十几年,没找你们算账就不错了!"

这话传到区里,成了破除封建婚姻的典型例子,连北京来的记者都采访过。

要说李将军最惦记的还是乡里娃娃们念书的事。

她那次探亲走后没俩月,县教育局就派人来量地皮,说要盖新校舍。

开工那天全乡老小都来帮忙,七十岁的老石匠凿了块功德碑,上头刻着"李贞将军捐建"六个大字。

现如今那学校改名叫贞爱小学,教室里挂着将军穿军装的照片,孩子们每天上学先要给照片敬个礼。

古老三后来也变了个人似的。

村里组织修水渠,他扛着铁锹头一个报名。

有后生拿他当年打媳妇的事开玩笑,他就蹲在地上吧嗒旱烟,半晌憋出句:"那时候浑啊,差点把真龙当泥鳅。"

这话传到乡里,成了妇女解放运动的活教材。

如今从长沙到浏阳的高速公路边上,竖着块三米高的广告牌。

上头印着李将军的戎装像,底下写着八个大红字:"将军故里,红色热土"。

每天过往的车辆成千上万,有个秘密却只有小板桥乡的人知道。

那广告牌的位置,正好是当年李贞逃出古家时摔过跟头的田埂。

对此您怎么看呢?