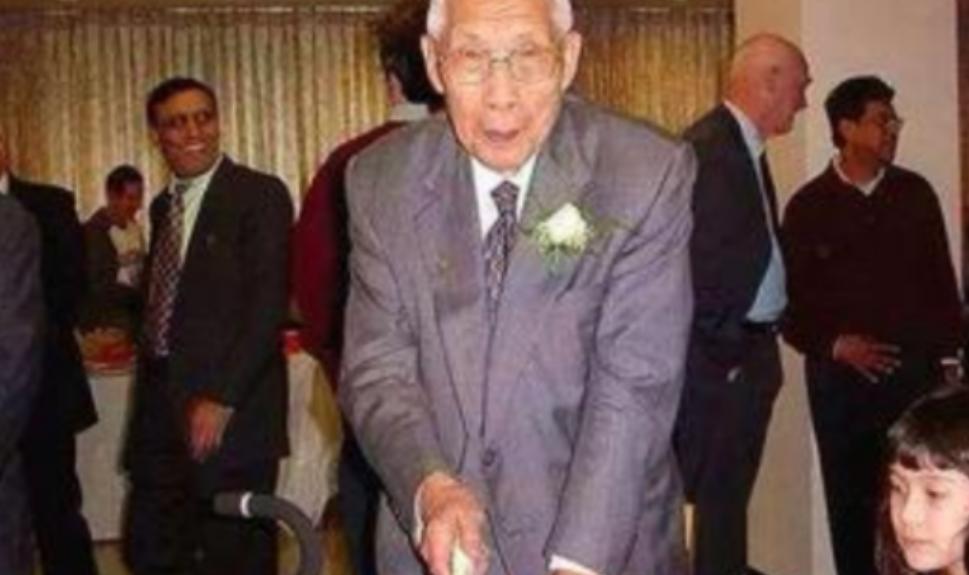

1950年,因遭遇不公待遇,中国遗传学奠基人李景均决定前往香港,但由于缺乏身份证明,他无法获得美国签证,也不能去其他国家,当诺贝尔奖得主穆勒得知此事后,亲自致信美国国务院,请求派人接李景均前往美国。 上世纪五十年代,有个叫李景均的科学家遇到件麻烦事。 这位中国遗传学的开山鼻祖当时在香港进退两难,既拿不到美国签证又去不了其他地方。 后来得亏诺贝尔奖得主穆勒给美国国务院写信帮忙,这才让他有机会去美国搞研究。这事儿说起来话长,得从李景均小时候开始讲。 李景均打小在天津英中学院念书,那时候中国正赶上新旧思想碰撞的年月。 他爹在英国人办的教会学校读过书,家里头挺开明,所以李景均十三岁就接触了西方那套教育。 学校里教的科学知识让他着了迷,天天泡在实验室里头捣鼓。 1932年他考进金陵大学农学院,这学校是美国传教士办的,教的东西和传统私塾完全不一样。 四年下来,李景均把现代农业那套学问学得门儿清,毕业时捧着理科学士的证书,心里头早打算好要继续深造。 1937年他跑到美国康奈尔大学读植物育种,结果一头扎进遗传学这个新领域。 当时有个叫杜布詹斯基的教授写了本《遗传学揭秘》,还有赖特搞的那套理论,把李景均迷得不行。 为了吃透这些学问,他又跑到芝加哥大学、哥伦比亚大学这些地方专门学数学统计。 就在这期间,他认识了后来的媳妇儿是个美籍华人。 1940年李景均拿到哲学博士,本来在美国混得风生水起,结果听说老家被日本人占了。 这哥们儿二话不说,带着新媳妇就往回赶。 坐的船为了躲日本潜艇绕来绕去,好不容易到了香港,带的支票又取不出钱。 两口子在香港街头困了两个多月,后来靠朋友和地下党帮忙才辗转到了桂林。 打仗那几年,李景均走到哪儿都背着个装满书的大包,同事都笑他是"会走路的实验室"。 他在广西大学、金陵大学教书,专门培养搞农业的人才。 抗战胜利后三十四岁就当上北大农学院系主任,写了本《群体遗传学导论》,还翻译了苏联李森科的书。 按理说这该是人生巅峰了,可谁想到后面要出事。 新中国刚成立那会儿,李景均满心欢喜想大干一场。 可当时苏联那套李森科学说越来越吃香,西方遗传学被说成是"资产阶级伪科学"。 李景均这人死心眼,非要坚持自己那套科学理论。 结果课也不让教了,研究也不让搞,连他美国籍的媳妇都被怀疑是特务。 1950年初,李景均借着看生病老娘的由头,带着老婆孩子离开大陆。 临走还耍了个心眼,留了些东西假装还要回来。 哪知道这一走就再没回来过,到了香港才发现麻烦大了,没正经身份证明哪都去不了,连台湾大学来请他去教书都给推了。 这时候救星来了,诺贝尔奖得主穆勒听说这事,又是给美国国务院写信,又是联系匹兹堡大学。 折腾到1951年,李景均总算到了美国,在匹兹堡大学当生物统计系主任那二十多年,他搞出不少名堂。 像现在医学研究里用的随机分组、双盲试验这些方法,都是他带头弄出来的。还有亨廷顿病的基因检测,他也算开山祖师爷。 后来李景均当上美国人类遗传学会主席,1998年得了个教育大奖。 2003年九十一岁在匹兹堡去世,回头看看这人一辈子,每次选择都跟科学真理较劲。 要说他这经历,不光是个人的奋斗史,更是那个年代知识分子命运的缩影。 从天津到香港再到美国,这一路走得不容易,但总算在科学史上留下了自己的名字。 信息来源:中国科技战略研究网博客——遗传学家/生物统计学家李景均先生