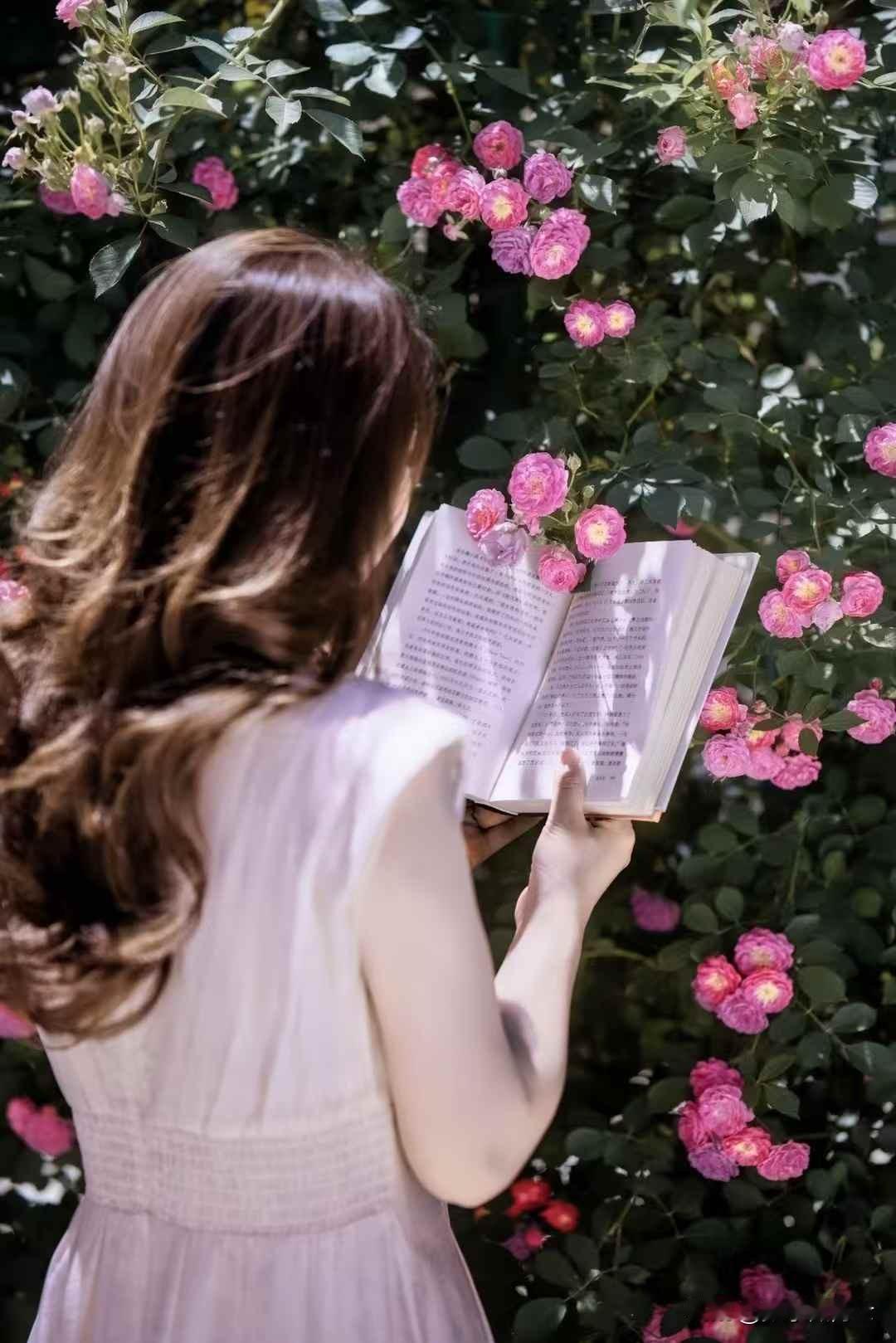

"阳春白雪"一词,本指古代楚国的高雅音乐。据《文选·宋玉〈对楚王问〉》记载:"客有歌于郢中者,其始曰《下里》《巴人》,国中属而和者数千人;其为《阳阿》《薤露》,国中属而和者数百人;其为《阳春》《白雪》,国中属而和者不过数十人。"这段文字生动描绘了艺术接受度的金字塔结构——越是高雅的艺术,能够欣赏的人就越少。这种审美等级观念深深植根于中国传统文人的意识中,成为区分雅俗的重要标尺。高雅艺术往往需要特定的文化修养和审美训练才能欣赏,如昆曲的婉转唱腔、古琴的深邃意境、文人画的笔墨情趣,都要求欣赏者具备相应的知识储备和审美能力。 与之相对,"下里巴人"则代表着通俗易懂、广为流传的民间艺术形式。"下里"指乡里,"巴人"指巴蜀地区的民歌,合起来就是指流行于民间的通俗歌曲。这类艺术形式直白浅近,贴近普通民众的生活经验和情感需求,如民间小调、地方戏曲、说书艺术等,都具有强烈的草根性和广泛的群众基础。百度百科指出,"下里巴人"后来被用来"泛指通俗的文学艺术",与"阳春白雪"形成鲜明对比。这种艺术因其通俗性往往被精英阶层视为"俚俗",但却因其强大的生命力在民间代代相传。 雅俗之辨在中国文化史上由来已久。孔子提出"雅乐"与"郑声"的对立,主张"放郑声,远佞人",因为"郑声淫"。这种将音乐与道德相联系的观点,奠定了后世雅俗分判的基础。到了魏晋时期,文人雅士更是将"雅"推向了极致,追求"清雅""高逸"的审美境界,将通俗文艺排斥在主流文化之外。唐宋以降,随着市民文化的兴起,雅俗之间的界限开始变得模糊,文人开始从民间艺术中汲取养分,如苏轼对民间词的改造,关汉卿等元曲作家对市井生活的描绘,都体现了雅俗交融的趋势。 值得注意的是,雅与俗的界限并非一成不变。历史上许多原本属于"下里巴人"的艺术形式,经过文人的提炼和改造,最终登上了大雅之堂。宋词最初是酒宴间的"艳科",经过苏轼、辛弃疾等人的开拓,成为与唐诗并峙的文学高峰;元杂剧起于勾栏瓦舍,经过关汉卿、王实甫等大家的创作,成为代表一个时代的文学样式;明清小说更是从说书人的话本发展而来,最终产生了《红楼梦》这样的经典巨著。这些例子说明,雅俗之间存在着动态转化的可能,关键在于艺术本身是否具有足够的深度和表现力。 进入现代社会,"阳春白雪"与"下里巴人"的辩证关系呈现出新的特点。一方面,文化民主化的浪潮打破了传统精英对文化话语权的垄断,大众文化的地位显著提升;另一方面,高雅艺术也在寻求新的表达方式和传播途径,以扩大其影响力。微博上有观点认为,在当代文化语境中,"雅俗共赏"成为新的审美追求,既要有"阳春白雪"的艺术高度,又要有"下里巴人"的亲和力。这种追求体现在许多成功的文化产品中,如张艺谋的电影将民间元素与艺术表达完美结合,莫言的小说将乡土题材提升到诺贝尔文学奖的高度。 在全球化时代,如何处理雅俗关系更成为一个具有现实意义的文化命题。过度强调"阳春白雪"可能导致文化脱离群众,成为少数人的精神游戏;而一味迎合"下里巴人"又可能导致文化平庸化,丧失精神引领的作用。理想的状态应该是雅俗并举,既尊重大众的文化需求,又保持艺术的品格和追求。正如一些教育机构在推广传统文化时所倡导的,要让高雅艺术"飞入寻常百姓家",同时也要提升民众的审美素养,缩小雅俗之间的认知鸿沟。 从文化发展的规律来看,"阳春白雪"与"下里巴人"的互动实际上构成了文化创新的动力源泉。高雅艺术需要从民间汲取灵感和养分,避免陷入形式主义的窠臼;通俗艺术则需要向高雅艺术学习技巧和深度,避免流于肤浅和媚俗。历史证明,大凡有生命力的文化,都是能够贯通雅俗的。杜甫的诗歌既"尽得古今之体势",又"兼人人之所独专";《红楼梦》既是中国古典小说的巅峰之作,又充满了生动鲜活的市井气息。这种雅俗共济的特质,正是它们能够穿越时空、打动不同时代读者的关键所在。 当代文化工作者应当超越简单的雅俗二分法,在保持艺术品格的同时,探索更有效的表达方式和传播途径。事实上,随着教育普及和媒介发展,现代受众的审美能力已经显著提高,许多传统意义上的高雅艺术如交响乐、芭蕾舞等已经拥有可观的受众群体。这提示我们,雅俗之辨的重点不应放在艺术形式的区分上,而应关注作品是否具有真诚的情感和深刻的思想,是否能够引发观众的共鸣和思考。