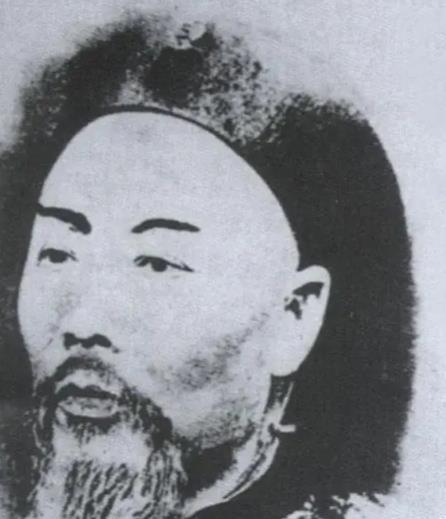

甲午战场上清军打的最勇猛的一战,是湘军将领魏光焘指挥的牛庄之战,此战3300名湘军与12000名日军血战一天一夜,最终几乎全军覆没。 1895年3月初,日军第3、5师团共11800人向牛庄推进。他们携带59门新式火炮,每名士兵配备明治村式步枪。 而守军湘军武威军仅有3300人,多是年过四十的老兵,持着过时的单发枪和火绳枪。 战前,魏光焘率部严阵以待,他将兵力重点布置在西南,构筑了土墙防线。 在内城,士兵们在墙壁上挖掘枪眼,将民房改造成堡垒。 粮食、弹药集中储存在县衙和当铺。没有工兵,湘军士兵用手刨,用铁锹挖,将牛庄变成了一座坚固的堡垒。 "大人,日军火炮射程远,我们只有十来门旧炮,根本抵挡不住。"副将李光久忧心忡忡。 魏光焘抚摸着胡须:"我知道。但牛庄是我军后勤线,若失,海城将成孤城。我们必须守住。" 他没有说出口的是,牛庄储存了1500支毛瑟枪和151万发子弹,这几乎是辽东所有清军的命脉。 3月3日早晨,日军炮声隆隆,59门大炮齐发。炮弹呼啸着打在土墙上,泥土飞溅。日军第18联队联队长佐藤正大佐挥舞军刀:"冲锋!" 数百名日军士兵组成密集队形,向西南城门冲去。 这正是魏光焘所料。他早已在此处埋伏了精锐射手。 "放!"随着一声令下,湘军火枪齐发。 密集的铅弹穿透日军队列,佐藤正大佐应声倒地,胸口中弹,联队旗手被击中头部,联队旗险些落地。日军第一波冲锋便倒下了近百人。 一时间,牛庄城外尸横遍野,大部分是日军士兵的尸体。 但装备的差距很快显现。日军炮火越来越猛烈,几门山炮集中轰击一处土墙,不到半小时,墙体便轰然倒塌。 魏光焘在城墙上指挥,身旁亲兵一个接一个倒下。 他的马被流弹打死,这是他今天换的第二匹马。 日军第一批士兵冲入城内,湘军被迫后撤。街道上展开了混战,湘军在撤退中边打边退,利用每一处掩体顽强抵抗。 "第六中队,清理北街!"日军军官下令。 一队日军小心翼翼地推进,突然,一座看似普通的民房爆发出密集火力。日军伤亡惨重,被迫撤退。 日军冲入,却发现湘军士兵已经转移到隔壁房屋,继续抵抗。 一座青砖大院内,50名湘军士兵据守。他们用旧家具堵住门窗,只留下射击的缝隙。 日军围攻数小时,投入了两个小队,仍无法攻破。 最终,日军点燃了房屋。大火中,湘军士兵宁死不降,全部牺牲。 县城中央的当铺,储存了大量弹药,百余名湘军在此固守。日军炮火不断,墙体被炸开数个缺口。 湘军用砖石填补缺口,继续战斗,夜幕降临,当铺内的弹药库被流弹引爆,整座建筑化为废墟,守军无一生还。 夜间,李光久率领2400名老湘军增援,与日军在西门展开激战。 双方在黑暗中摸索前进,刺刀对刺刀,拳头对拳头。李光久身中三弹,仍指挥部队战斗,最终因失血过多倒下。 湘军弹药越来越少,一些士兵被迫使用从死去日军身上缴获的武器,清军阵地不断缩小,最终只剩下县衙一隅。 魏光焘已经换了第三匹马,身上中了数弹,但仍在前线指挥。 他的右臂被炮弹碎片划伤,鲜血浸透了袖子。 心里清楚,援军不会来了,吴大澄的电报已经说明,海城防线岌岌可危,无力支援。 日军炮火越来越猛,最后的弹药库也被摧毁。到3月5日晚上,湘军只剩下不到2000人,大多带伤。 22时,魏光焘终于下令撤退。 最终,清军突围不足一半,伤亡1880人,其中阵亡1300人,被俘698人。 日军官方报告承认伤亡398人,但随军记者透露,实际数字远不止于此。 战后,日军缴获了清军储存的大量武器弹药:24门火炮、1800支步枪和近百万发子弹。 牛庄之战几乎没有出现在官方战史中。 在甲午战争的耻辱中,这场虽败犹荣的战役被淹没了。 第3师团的战史中专门记载了这场战斗,称其为"甲午战争中最惨烈的巷战"。 战后分析,湘军失败有多重原因:装备落后(日军火炮射程是清军的3倍)、兵力悬殊(清军不到日军的一半)、缺乏统一指挥(吴大澄未能协调各部队)。 但即便如此,湘军仍然以传统的"结硬寨、打呆仗"战术,给予日军重创。 牛庄之战是湘军的绝唱。 战后,袁世凯在小站练兵时曾多次提到牛庄之战,强调装备现代化的重要性。 但真正的教训并未被彻底吸取。 直到甲午战争50年后的另一场战争中,中国军队才真正开始现代化转型。 牛庄城早已不在,当年的战场已变成平静的乡村。 只有偶尔出土的弹壳和残破的武器,提醒着人们曾经发生在这里的悲壮一战。 没有华丽的诗篇,没有宏大的纪念,3300名湘军老兵,在这里用生命诠释了"虽千万人吾往矣"的气概。 他们的名字已被遗忘,但他们的精神永远铭刻在这片土地上。