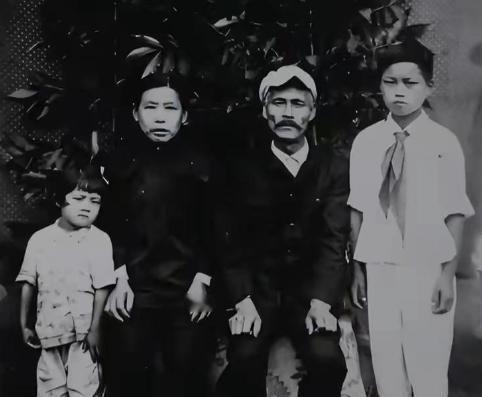

1945年,中国夫妇收养了一名4岁的日本弃婴,顶着辱骂,将其抚养长大。40年后弃婴回到日本,没想到他从此杳无音讯,当中国养母脑出血瘫痪时,不停的惦念日本儿子,可日本儿子却依旧拒绝探望。 1945年,日本战败投降,大批日军撤离中国东北,留下许多孤儿。赵凤祥和李秀荣是哈尔滨郊区的普通农民,家里不算富裕,靠赵凤祥做木匠和李秀荣操持农活养活女儿赵连琴。那年冬天,他们在街头捡到一个4岁的日本男童,瘦得像根柴火,冻得直哆嗦。夫妇俩心软,决定收养他,取名赵连栋,盼他能像家里的一根栋梁。 当时的社会风气可不宽容。村里人听说他们收养了个“日本鬼子”,背后指指点点,有人甚至当面骂他们“胳膊肘往外拐”。李秀荣的叔叔死在日军手里,家里亲戚也劝他们别犯糊涂。可赵凤祥觉得,孩子是无辜的,不能因为大人的战争就扔下不管。为了避开闲话,他们1946年带着赵连栋和赵连琴搬到河北乡下,住进一间泥墙房,日子过得紧巴巴但踏实。 赵连栋在养父母的照料下慢慢长大。他从小跟着赵凤祥学木工,干活麻利,家里缺粮时还帮李秀荣挑水劈柴。1953年,赵凤祥夫妇又生了个儿子赵小东,但对赵连栋依然没偏心。1958年,赵连栋去了天津打工,后来娶妻生子,有了五个孩子,日子过得平稳。只是村里偶尔有人喊他“日本崽子”,让他心里有些疙瘩。 时间到了1985年,赵连栋通过档案查到自己是日本军官的后代,从那以后,他对养父母的态度变了。他开始翻日本书,学日语,跟李秀荣说话也少了。家里人察觉到他的疏远,但不好多问。1992年,他通过日本的遗孤寻亲项目找到远房亲戚,决定回日本。那天他收拾行李离开,李秀荣硬是塞给他一包烙好的饼,他接过后说了句“我叫野坂祥三,不是赵连栋”,就走了。 1994年,野坂祥三带着妻子朱秀英和14个家人定居日本横滨。从那以后,他没给养父母写过一封信,也没打过一个电话。1997年,李秀荣在田里摔倒,腿伤严重,卧床好几个月。赵连琴写信联系野坂祥三,得到的回复却是冷冰冰的“别再找我”。李秀荣拄着拐杖,攥着信纸,眼睛红了好几天。 2001年,李秀荣突发脑出血,瘫痪在床。赵连琴辞了工作,回老家照顾母亲。她每天喂饭、擦身,看着母亲瘦成一把骨头。李秀荣清醒时总念叨着赵连栋,盼他能回来看一眼。赵连琴不死心,托人联系野坂祥三,甚至找到他的长女,可对方总是推说父亲身体不好,回不来。后来赵连琴寄去一封长信,附上母亲的照片,却没收到任何回音。 2005年,李秀荣病情加重,临终前还在念叨赵连栋。她去世那天,赵连琴和弟弟赵小东守在床边,眼睁睁看着母亲咽气。葬礼上,村里人议论纷纷,都说这个日本儿子太绝情。赵连琴收拾母亲遗物时,翻出一个木箱,里面装着几十封没寄出去的信,全是写给野坂祥三的。她挑出一封寄出去,结果被退回,地址已经作废。 野坂祥三在日本的生活并不算差。他定居后开了家小店,儿女成家,日子过得有滋有味。可他从没提过养父母,连自己的孩子也很少知道这段往事。有人说他可能是怕面对过去,也有人猜他压根没把养父母当回事。无论真相如何,他选择彻底断了联系,连李秀荣病重都没动摇他的决定。 这件事后来被媒体挖出来,引起不少争论。有人骂野坂祥三忘恩负义,说他没良心;也有人觉得,他被战争和身份认同搞得心乱如麻,才做出这样的选择。赵凤祥和李秀荣用半辈子心血养大的孩子,最终却成了最熟悉的陌生人。这背后的恩情和冷漠,成了让人叹息的谜。 赵连琴后来回忆,母亲从没后悔收养赵连栋。她常说:“孩子是咱捡回来的,养他是我心甘情愿。”可这份心甘情愿,换来的却是漫长的等待和失望。野坂祥三的沉默,像一堵墙,隔开了两国的亲情,也让人忍不住去想,人性到底有多复杂。 从1945年到2005年,这段故事横跨60年。赵凤祥早年去世,李秀荣带着遗憾离世,赵连琴则守着母亲的记忆,偶尔翻看那些泛黄的信件。她不恨野坂祥三,只是觉得遗憾。她说:“妈那么疼他,他咋就一点不念旧呢?”这个问题,恐怕永远没答案。