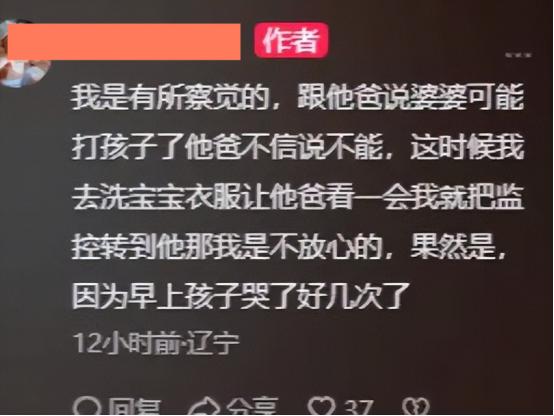

“太恐怖了!”辽宁,一女子发现宝宝总是突然大哭,令她觉得蹊跷的是,宝宝每次大哭婆婆都在身旁,一天宝宝突然又嚎啕大哭,她查看监控,竟发现了可怕的一幕!“她为什么这么做,这是她亲孙子!” 2023年深秋的沈阳,暖气还未供暖的出租屋里,张敏抱着三个月大的儿子在客厅踱步。 凌晨两点,婴儿床里的小宇突然爆发出撕心裂肺的啼哭,正在沙发上打盹的婆婆李桂兰慌忙起身,布满老年斑的手刚碰到婴儿襁褓,孩子的哭声立刻拔高八度。 "又怎么了这是?"张敏掀开睡衣检查尿布,余光看见婆婆正背过身擦拭手指,指甲缝里隐约有淡红色印记。 自从月子里婆婆从农村赶来帮忙,这种场景已重复七次,每次孩子哭闹时,婆婆总是站在离婴儿床最近的位置,嘴角挂着让张敏毛骨悚然的诡异微笑。 回忆拉回产后第十天,张敏在主卧听见次卧传来闷响,推门看见婆婆正对着婴儿床比划着手势,小宇的脚踝上有两道浅红指印。 "妈,您掐孩子了?"她的声音带着颤抖。 李桂兰立刻换上委屈表情:"哪能呢,我就轻轻拍了拍,这孩子咋这么娇气?" 丈夫王浩的声音从书房传来:"妈辛苦帮忙,别瞎猜忌。" 但婴儿护理师的话让张敏脊背发凉:"新生儿突然抗拒接触,很可能是身体受过疼痛刺激。" 她悄悄观察发现,每当婆婆独处时,总会用指甲轻掐自己手腕,动作与小宇脚踝的掐痕完全吻合——这个细节让她想起社区医生说的:小脑萎缩患者可能出现"模仿性攻击行为"。 11月5日,张敏以"记录宝宝成长"为由安装了家用监控,第三天午后,手机突然弹出异常警报。 她颤抖着点开回放,看见婆婆坐在婴儿床边,枯瘦的手指突然掐向小宇的脚趾,孩子惊跳蜷缩的瞬间,老人脸上竟浮现出满足的笑容。 "暂停!"王浩的声音在客厅炸开。 监控画面里,李桂兰的指甲陷进婴儿嫩肤的特写,让这个孝子的拳头砸向沙发扶手。 张敏看着丈夫通红的眼眶,想起上周他还在抱怨"装监控是对老人的侮辱",此刻却盯着屏幕喃喃自语:"医生说小脑萎缩会导致情感认知障碍,可这是亲孙子啊..." 社区调解室里,老年科医生展示着脑部CT片:"患者海马体萎缩30%,可能出现情感倒错,把伤害误认为亲昵。" 张敏盯着婆婆呆滞的眼神,突然想起她曾把农药当补品送给邻居的往事——原来疾病早已悄悄改变了这个曾经温暖的母亲。 最终的解决方案带着无奈的温情:王浩辞去夜班工作,夫妻轮流照看孩子;张敏报名了老年认知症护理课程,每天陪婆婆做手指康复操。 婴儿床旁的监控被撤下,取而代之的是一本《阿尔茨海默病家庭护理指南》,书页间夹着小宇百日照,老人每次翻到这页,浑浊的眼睛总会亮起微光。 张敏的遭遇在社区医院并不罕见: 2022年大连:患帕金森的爷爷在抱孙子时突发肌肉震颤,导致婴儿锁骨骨折,引发家庭信任危机; 2023年北京:阿尔茨海默症奶奶把孙女的退烧药当作糖果喂食,酿成药物中毒事故; 数据显示,65岁以上隔代抚养老人中,12%因慢性疾病导致照护风险,而提前进行健康评估的家庭,风险系数可降低78%。 当衰老与疾病侵袭,传统的"隔辈亲"神话需要科学照护的支撑。 正如老年医学专家所言:"对患病老人的包容,不应以孩子的安全为代价;对孩子的保护,也不该成为家庭裂痕的导火索。" 半年后,张敏在朋友圈分享了新视频:婆婆正用康复训练的塑料球逗小宇,每一次轻轻的触碰,老人都会先把手指贴在自己脸颊测试温度。 婴儿的笑声里,曾经的监控摄像头已变成客厅的装饰摆件,却在全家心中留下深刻警示:当衰老带来认知偏差,家人需要的不是互相指责,而是共同学习与成长。 这场由监控视频揭开的家庭危机,最终在医学报告与护理手册中找到和解之道。 在老龄化加剧的今天,隔代抚养早已不是简单的"帮忙带娃",而是需要评估老人健康状况、建立沟通机制、引入专业支持的系统工程。 当张敏夫妇学会用医学知识替代猜疑,用共同照护替代指责,他们修复的不仅是家庭关系,更是在代际传承中种下了理解与科学的种子。 正如社区调解员在结案时说的:"真正的家庭温暖,始于看见每个成员的真实状态——无论是襁褓中的婴儿,还是被疾病困扰的老人,都需要家人用耐心搭建安全的港湾。" 在血脉亲情之外,更需要用理性与科学筑牢爱的防线,让"隔辈亲"不再被病痛扭曲,让每个生命都能在健康的家庭生态中温柔成长。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源: 快乐金龄,《儿子总是突然大哭,儿媳怎么也想不到会是这种情况》