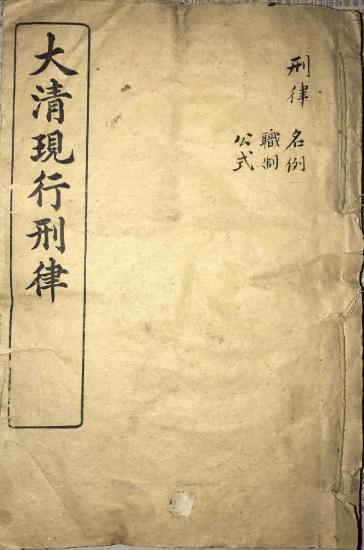

清代法律如何 “算人命账”?看 “埋葬银”“收赎银” 如何保障受害人 中国古代的人身损害赔偿制度分布在成文法的各个部分,以刑罚的替代刑或附加刑的方式呈现。 清代受本民族赔命价习惯的影响,在吸收前代赔偿立法的基础上,通过不断增修律例,使得人身损害赔偿立法更为细致完善。 扩大了断付财产养赡的范围,并明确规定何种情况下毋庸断付。 增加埋葬银的适用情形,逐渐缩短埋葬银的征收期限,加强官员的征收责任及乡邻甘结义务。 在过失收赎上,明确规定收赎银的赔偿功能,作为营葬及医药之资。 为防止收赎后犯人不思悔改,规定再犯者加重治罪。 这些措施都保障了赔偿的顺利进行。 命案司法和国家权威、基层社会秩序之间存在着紧密的关系。 人身损害赔偿既体现着国家对于人命案件的管辖和控制,也体现了受害人家属对于赔偿的经济诉求。 本文通过对判决赔偿案件的数量及适用条件分析发现,断付财产养赡的适用条件极其严苛,且往往因为犯人家贫无法落实。 而征埋葬银和收赎赔偿适用较广,但均是以免除犯人死刑为前提的。 相较于官方赔偿难以落实,民间私和行为却不断发生。 受害人家属往往因为钱财、出于亲情考虑或受胁迫而选择私下接受赔偿,使犯人逃脱法律的制裁。 尤其是清末一些州县,这种私下赔偿行为已成一种公认的习惯。 可见赔偿问题在立法层面和司法实践中仍存在着较大的间隙。 面对这种冲突,一方面国家对于轻微的刑事案件允许当事人双方和解,另一方面对于严重的人命案件,国家为维护司法权威,严禁人命私和,但是法官在审判时也会考虑私和的动机和私和银的用途,灵活审判。 对于 “人命重情” 的案件,国家将其牢牢的控制在手中,以严禁私和的禁令,将私力救济排除在外。 但对于普通民众来说,要求他们奉行儒家所提倡的 “重义轻利” 未免苛责,他们只关心如何最大程度的取得自己的利益。 加上国家基层权力运行结构的疏漏,使得人命赔偿在国家法律和民间实践之间存在着间隙。 在诸法合体,民刑不分的古代社会,清代的人身损害赔偿制度虽然仍是刑事制裁的附属物,并且在严格的身份等级环境下,人身损害赔偿在适用主体上也具有不平等性,但从客观上来说,判决犯人对受害人进行赔偿,既是对加害人的经济惩罚,更是对受害人及其家属的救济和安慰,也有利于缓和紧张的人际关系。 文|萌眼探世界 编辑|萌眼探世界